気候変動への取り組み

温室効果ガス排出量の削減

事業活動における温室効果ガス排出量を2021年度までに、バリューチェーン全体における温室効果ガス排出量を2030年度までに、カーボンニュートラルとすることを目指します。※1

私たちは、環境ビジョンで掲げた「more eco more smile」の世界を実現するため、「2020年度までに2008年度比で日本国内の温室効果ガスの排出量を総量25%削減」する目標を定めており、こちらは2020年3月期時点で基準年に対して総量48.8%減という形で大きく達成しています。

つぎなる目標として、まずは2021年度にメディア&ソリューションSBUでも事業活動における温室効果ガス排出量、更に2030年度までにバリューチェーン全体での温室効果ガス排出量をカーボンニュートラルとすることを目指します。

この達成に向けて、オフィスの節電のような日々の省エネ活動に加え、再生可能エネルギーの導入や炭素クレジットの購入など、さまざまな施策を検討・実施してまいります。

参考:気候変動への取り組み | 環境 | リクルートホールディングス (recruit-holdings.com)

※1:賃借ビルの都市ガスによる直接排出(スコープ1)および電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出(スコープ2)

温室効果ガス(GHG)算定の対象領域

GHG算定の対象領域として、オフィスからのGHG排出だけでなく、提供する商品・サービスを生み出すまでに排出するGHGも自らの責任ととらえ、従業員の事業活動や、商品・サービスのライフサイクル全体もGHG算定の対象範囲としています。カスタマー、クライアント、お取引先、従業員と協働しながら、広範囲での地球温暖化防止活動に取り組んでいきます。

つまり、企業活動では、オフィスのエネルギー使用によるGHG排出のほか、水道利用や廃棄物の処理、従業員の通勤や営業、広告やオフィスで使用する紙の製造などまで幅広く対象に含めています。またこれらに加えて、情報誌における「原料調達」「製紙」「印刷」「流通」「廃棄・リサイクル」、ネットサービスにおける「情報機器の製造・流通」「利用」「廃棄・リサイクル」などを含む、商品・サービスのライフサイクル全体を対象としました。

| 項目 | 対象 | |

|---|---|---|

| 企業活動 |

|

|

| ライフサイクル (商品・サービス) |

原料・製造 |

|

| 流通 |

|

|

| サービス利用 |

|

|

| 廃棄・リサイクル |

|

|

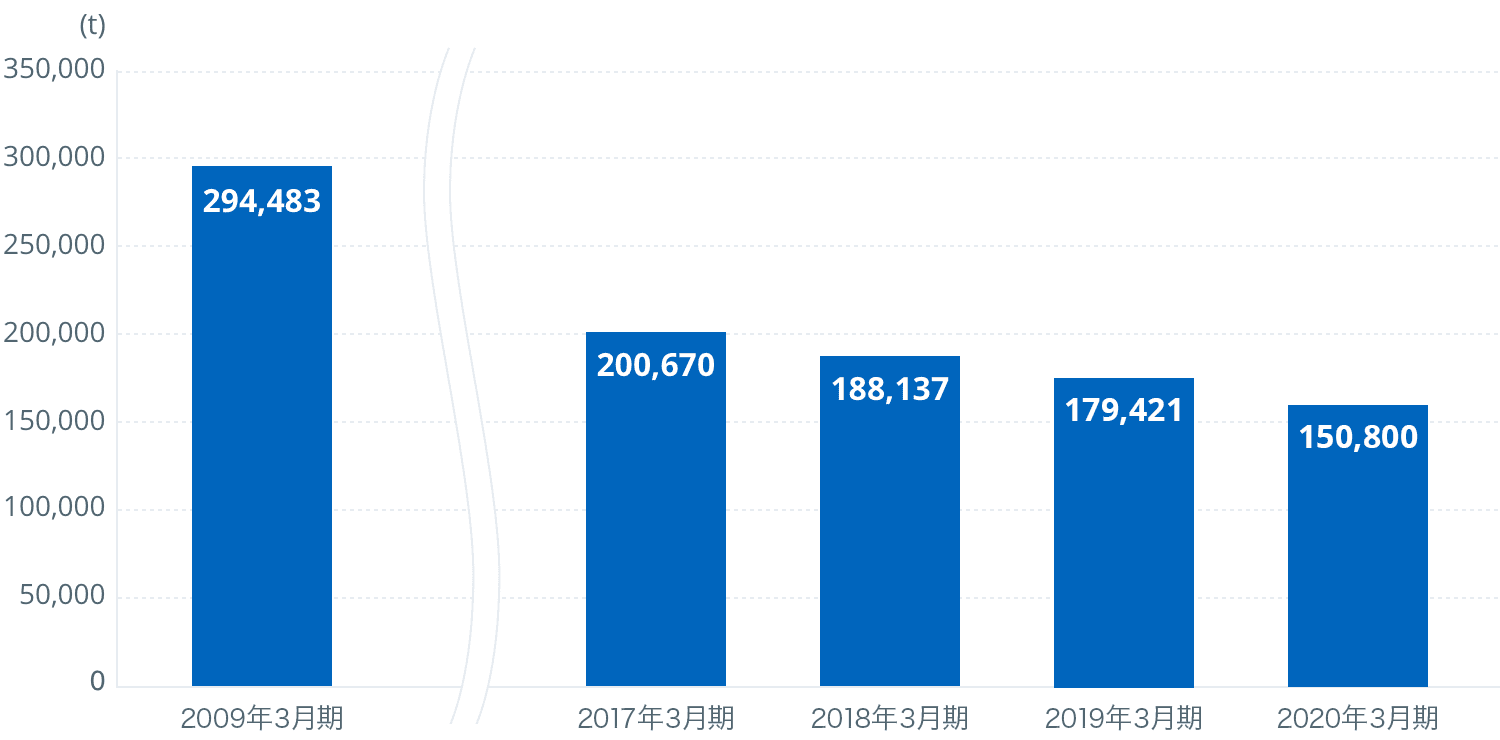

温室効果ガス(GHG)排出量の推移

2010年度よりGHG排出量の算定の取り組みを開始し、確実に実績値を収集可能な2008年度を基準年としております。

その後、ガバナンス体制変更に伴う算定対象範囲の拡大(2012年)、海外事業の拡大に伴う旅費・交通費の分類方法の変更(2015年)を行ないました。

なお、2015年度以前の排出量算定プロセスを見直し、より正確性を期すため、経済産業省・環境省策定の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.2)」に基づいて改めて算定致しました。その際の主な変更点は以下の通りです。

「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.2.4) 」に基づくGHG排出原単位の見直し

なお、GHG排出量の推移は毎年取締役会にて報告し、目標に対しての進捗を代表取締役が監督しています。

※Scope1,2,3の算定においては、(株)ウェイストボックス及び(株)日本能率協会コンサルティングの協力を得ております

スコープ別GHG排出量

| データ項目 | 2009年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |

|---|---|---|---|---|---|

| スコープ1(※) | 1,979t | 2,783t | 2,983t | 980t | 917t |

| スコープ2(※) | 12,276t | 10,138t | 10,289t | 5,934t | 5,635t |

| スコープ3(※) | 280,227t | 187,749t | 174,865t | 164,795t | 144,248t |

| 排出量合計 | 294,483t | 200,670t | 188,137t | 171,709t | 150,800t |

| 目標達成状況 | - | 127.4% | 144.5% | 166.8% | 195.2% |

※環境省・経産省『グリーンバリューチェーンプラットフォーム』を基にスコープ1,2,3の排出量を算出しています。 各スコープで算出対象に含む項目は以下の通りです。

スコープ1:オフィスにおけるガスの直接使用にかかる二酸化炭素排出量

スコープ2:オフィスにおける電力使用にかかる二酸化炭素排出量

スコープ3:上記除く主な間接排出量(業務移動や情報誌出版における排出量など)

※二酸化炭素排出量算出に使用している主な係数一覧はこちら (129 KB)

※日本国内スコープ1、2においてグループ会社の賃借ビルを活動量として含めていますが、賃借契約主体の変更のため、2019年3月期以降は活動量としてカウントされないビルがあり、排出量が大きく減少しました。

スコープ3 カテゴリー別 GHG排出量 (日本)

| データ項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |

|---|---|---|---|---|

| 情報誌事業による排出 | 79.7% | 78.1% | 75.7% | 76.2% |

| 事務用品 | 7.9% | 5.9% | 8.7% | 6.6% |

| 出張による移動 | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 4.6% |

| ITサーバー | 3.7% | 6.1% | 5.2% | 6.1% |

| 通勤などによる移動 | 3.6% | 4.1% | 4.8% | 5.6% |

| その他 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 0.9% |

| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% |

GHG排出量原単位

2018年3月期より、GHG排出量の原単位でのモニタリングを始めています。

2017年度のGHG排出量原単位(グローバルスコープ1+2 t/売上収益(十億円))は、17.6(38,262t/2,173.3(十億円))でした。

2019年3月期のGHG排出量原単位(グローバルスコープ1+2 t/売上収益(十億円))は、6.9(15,957t/2,310.7(十億円))でした。

2020年3月期のGHG排出量原単位(グローバルスコープ1+2t/売上収益(十億円)は、21.6(51,880t/2,399.4(十億円))でした。

GHG削減への主な取り組み

企業活動およびライフサイクル全体でのGHG排出量を削減するために、以下の取り組みを推進しています。

| 項目 | 対象 | |

|---|---|---|

| 企業活動 |

|

|

| ライフサイクル (商品・サービス) |

原料・製造 |

|

| 流通 |

|

|

| サービス利用 |

|

|

| 廃棄・リサイクル |

|

|

オフィスでの活動

グリーン・リカバリーに向けたGHG排出量の削減に寄与するべく、2020年8月より、リクルートグループの主要な拠点の一つであるGINZA8ビル(通称G8 東京都中央区)では、従来使用していた化石燃料由来の電力から、太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギー由来電力プランに変更しました。これは、non-FIT再エネ電源とグリーン電力証書を主として再エネ由来Jクレジット、トラッキング付非化石証書で構成される再エネ属性証明書(※)を活用した再生可能エネルギー100%の電力プランであり、実質的なGHG排出量ゼロ(カーボン・ニュートラル)になります。

このグリーン電力証書を主とする再エネ属性証明書の購入に伴う代金の一部はグリーン電力発電設備の維持管理等に役立てられ、再生可能エネルギーの普及につながります。

※再エネ属性証明書とは、グローバル基準として認識されているGHGプロトコル(温室効果ガス算定報告ルール)において広く認識されている再生可能エネルギーであることの環境価値を示すものです。日本国内では、グリーン電力証書、再エネ由来Jクレジット、トラッキング付非化石証書がRE100に対する報告に活用できると認められています。

ネットサービスでの活動

リクルートグループのあらゆる事業に今やネットサービスは欠かせません。世界規模でIT化が進むなか、経済産業省の試算では、日本国内のIT機器による消費電力量は、2025年には現在の5倍の2400億kWh、2050年には12倍の5500億kWhにも及ぶと言われています。

リクルートグループでは、データセンターを統合し、分散していたIT機器を集約するとともに、環境負荷の少ないデータセンターを構築しました。同時にIT機器、ネットワーク機器とも消費電力の低い最新機種へ変更し、台数自体も削減しています。ネットサービス運営で使用しているデータセンターにおけるGHG総排出量の削減に努めています。

情報誌での活動

リクルートグループのフリーマガジンにおいて、各工程において環境負荷を低くするために各工程において努力を重ねています。具体的には、可能な限り薄い紙を使用、配送トラックを削減、残部をリサイクルしダンボールに再生させるなどさまざまなGHG排出量削減の取り組みを行っています。

また、ムダな配本を減らす配本効率アッププロジェクトにおいても研究を重ね、その精度を上げています。リクルートグループでは、ラックに置かれた部数に対し、実際に持ち帰られた部数の率を「捌け率」と呼んでいます。捌け率向上のためにAIを活用するなどし、対策を立てています。

印刷から回収まで、各段階での取り組み

全国の駅や店先のラックで目にされているフリーマガジンや、書店や売店で展示されている雑誌(有料誌)。必要とされる方が欲しいと思ったときに、そこに存在することが当たり前であることと、環境負荷をなるべく低くすることを両立させるために、各工程で努力を重ねています。

印刷段階での施策

リクルートグループの情報誌は2017年発行部数約1億8,000万部と、多種類を大量に印刷しています。部数が増えることはそれだけ資源である紙を消費していることになります。リクルートグループでは、必要とされる情報量はお届けしながらも、紙の使用量を最小限に抑えるために、情報誌としての品質を保ち、裏写りしない範囲で可能な限り薄い紙を使用することを推奨しています。また、製本の裁断の際に必ず発生してしまう切れ端はすべてリサイクルしています。

配送段階での施策

印刷された情報誌は製本工場や取次倉庫から全国のラックや書店に配送されます。配送には主にトラックが使用されているため、GHGの排出量増加につながります。特にフリーペーパーではリクルートグループにて配送手配まで行っているため、最適な配本および配送スケジュールを計画することで、最適な配送回数を実現し、GHG削減に繫がるよう努力をしています。

設置、メンテナンス段階での施策

「ラックに置いたフリーマガジン、店頭に並べた雑誌は最後の一冊まで読者に届けたい」。それはリクルートグループの事業としての願いであり、環境負荷を削減する立場としての願いでもあります。そのためには、例えば設置するラック自体も読者の方々の目につきやすいデザインであると同時に、設置場所の美観を損ねたり、歩行者の安全や動向を妨げるものであってはなりません。ですからラックの設計や設置場所にも細心の配慮を施しています。また配送ドライバーの方々や書店の専属スタッフの方々にラック・店頭のメンテナンスを依頼しており、いつもクリーンで「愛されるラック・店頭」を目指しています。

回収段階での施策

リクルートグループでは、読者に届かず回収する情報誌の管理も徹底して行っています。もちろん、より多くの必要とされる方に最後の1冊まで届けられるように部数設計することで、残部を極力減らすことが大前提です。結果として残ってしまった情報誌は、リクルートグループが契約している古紙会社へと回収され、製紙会社に納入されています。このようなリサイクルの工程を経て、ダンボールなどへと再生されています。

情報誌の印刷・配本部数の最適化

リクルートグループでは、読者の手に届かずに回収される情報誌の数を減らすため、たゆまぬ努力を続けています。単純に印刷部数を減らしたり、ラックや書店に配本する部数を減らすだけでは、必要とする読者に情報誌が届かなくなってしまう可能性があります。そこで、いつ・どこで・何人の読者が情報誌を手にするかを緻密な計算を元に予測し、搬入部数や配送方法を工夫するなど、配本の最適化を目指したプロジェクトを推進。最新テクノロジーを積極的に取り入れながら、日々、試行錯誤を繰り返しています。

気候関連問題のリスクと機会

弊社における気候関連問題のリスクと機会を特定しました。

| リスク | 対応策および機会 | |

|---|---|---|

| 短期 | マーケットリスク:原材料調達の生産不可や価格高騰等 | IT化を進め、紙使用の削減を図っている |

| 物理的リスク:自然災害の発生 |

BCP(事業継続計画)を通じ、自然災害などが起きた際の対応を策定している

地震災害などに備え、テナント契約時、新耐震の基準を満たしているかを評価項目として設定している |

|

| レピュテーションリスク:ステークホルダーの気候変動への関心度が上がり、ネガティブな評価を得る | GHG排出量削減目標を掲げ、「2021年度中に当社グループの事業活動から排出される温室効果ガス排出量をカーボンニュートラル」とすること、「2030年度までに当社グループの事業活動及びバリューチェーン全体から排出される温室効果ガスをカーボンニュートラル」とすることを目指す | |

| 中長期 | テクノロジーリスク:新技術への投資失敗 | データセンターの機材における設備投資検討の際、shadow priceを導入し、GHG排出量を財務的に算出したうえで投資判断を行う |

| 政策及び法的リスク:排出量報告義務の強化 | GHG排出量の開示を行い、またデータの範囲を広げている | |

| 政策及び法的:温室効果ガス排出の価格上昇 | GHG排出量の継続的な削減へ取り組んでいる | |

| レピュテーションリスク:ステークホルダーの気候変動への関心度が上がり、ネガティブな評価を得る | GHG排出量削減の中長期目標を掲げ、「2030年度までに当社グループの事業活動及びバリューチェーン全体から排出される温室効果ガスをカーボンニュートラル」とすることを目指す | |