教育改革実践家・藤原和博さんに聞く「キャリア、人生を変える思い切った挑戦をするには?」

世の中の環境変化が激しくなるなかで、自分にとっての成長機会を見出し、戦略的なキャリア構築につなげるには? 1996年にリクルートを退社し、現在は教育改革実践家として活躍する藤原和博さんに、有志の従業員が聞いてみました。その様子をダイジェストでお届けします。

藤原さんは、リクルート退社後、2003年に東京都の義務教育学校で初めての民間人校長として、杉並区立和田中学校に赴任。その後も地方行政の特別顧問や高等学校の校長などを歴任し、マネジメントの力で学校の変革を進めることを実践しています。

本勉強会では、そんな藤原さんにリクルート在籍時のご経験、その後どのような考え方のもと戦略的にキャリア構築に取り組んでこられたかについてご講演いただきました。

※リクルートグループ報『かもめ』2024年12月号からの転載・一部加筆記事です

リクルート入社は想定外 思いがけない変化が機会に

藤原和博さん(以下藤原):70代を目前にして振り返ると、自分のキャリアを支えているスキルは、リクルート時代の経験で手に入れたものだと実感しています。

リクルートへの入社のきっかけは、本当に偶然。学生時代からビジネスパーソンとして働かせてくれたのがリクルートだったからです。当初はコンサルティングファームを志望していたものの、就活前にリクルートでアルバイトをしたことを機に、社会人の先輩たちと肩を並べて働ける環境に魅了され、そのまま入社することに。正直、想定外でしたが、今ではキャリアの起点はそれでいいと思っています。その先にどれほど大事な経験が待っているかなんて、誰もが合理的に予見・判断できませんから。

入社後、順風満帆のキャリアと思われがちですが、実は苦しい時期も多かった。30歳でメニエール病を発症したことで、それまで目指していた営業職でのキャリアアップの道を絶ち、企画職に方向転換しました。

そこで、書籍出版部門・メディアファクトリーの立ち上げを通して出会った、プロフェッショナルな編集者に感化され、いかに自分が「何を発信したいか」という問いを持ってこなかったかに気づかされました。まずは教養がない自分を変えようと、年間100冊以上の読書に努め、社会に何を発信したいか考え抜く日々を続けた訳ですが、ここで培った教養や情報編集力が、今の自分を支えています。

37歳の時に、「人生を通して社会に貢献するテーマ」を見つけたいと考え、留学制度を活用しヨーロッパへ。現地で暮らすなかで、日本に先行した「成熟社会」を見ることができました。特に、子を持つ身として「公教育」の在り方に一石を投じたいと考え、帰国後にリクルートのフェローとして教育業界への関与を始めますが、教育問題を評論しているだけでは現場は変わらないという思いに駆られて、結果的に47歳で民間の中学校校長の道に進みました。

キャリアの全ては結果論 成功体験を脅かす挑戦を

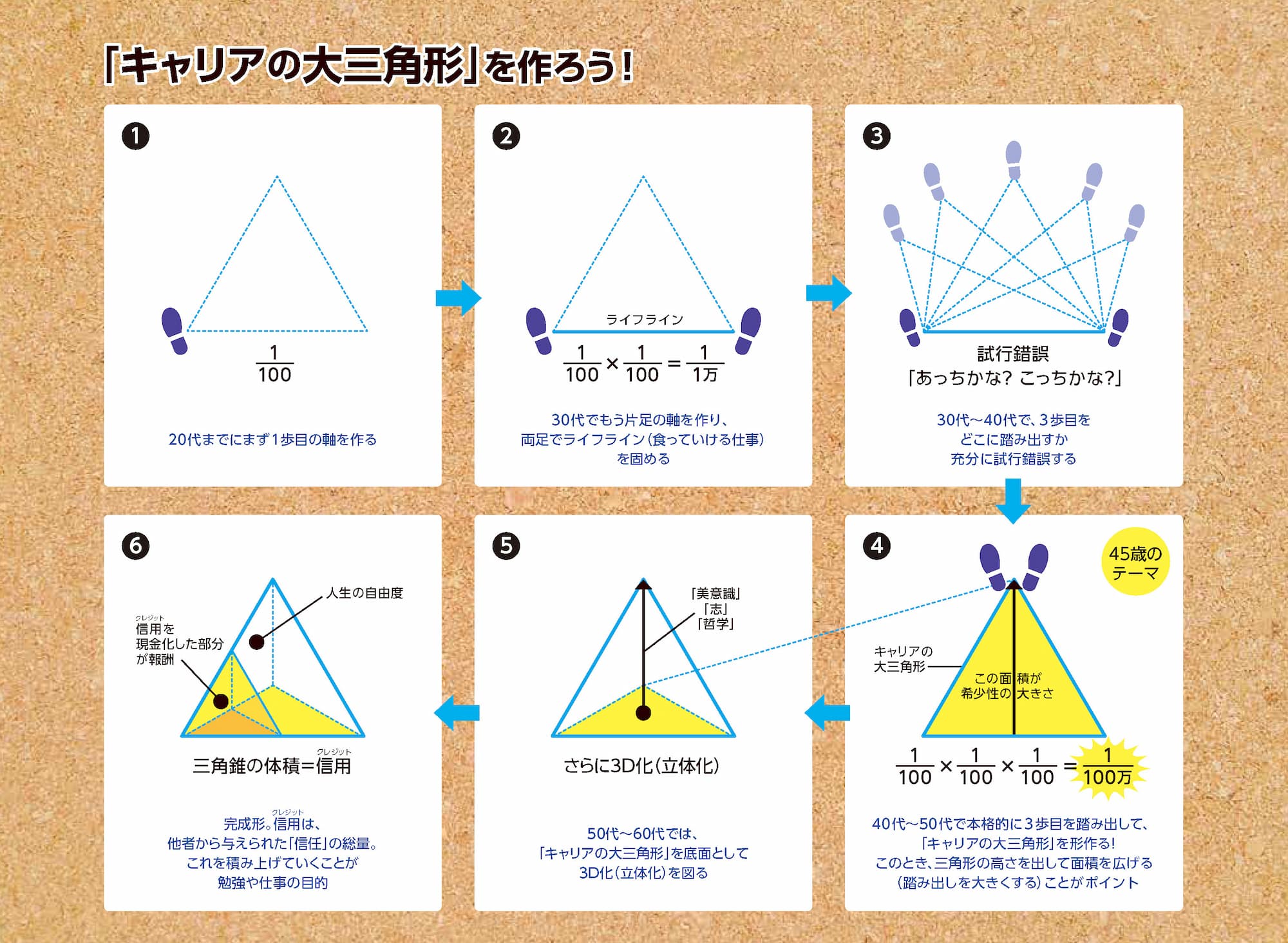

藤原:こうした経験から、私が提唱するのが「キャリアの大三角形」です。(下図参照)

「100人に1人」の希少性を3回掛け合わせて、「100万人に1人」の存在になろう、という考え方です。

私の場合は、1歩目が営業・プレゼンテーション能力、2歩目がマネジメント力、これらはリクルートで培ったもの。

そして、実体験から痛感するのが、35〜45歳の間に、どのような3歩目を踏み出すかということ。その1歩の大きさで、キャリアの飛躍度が変わります。ここで多くの人はこれまでの延長線上に留まりますが、私は自分の地位や技術が脅かされる経験をしないと本当のキャリアアップにならないと考えます。敢えて自分を安売りし、たとえ年収が落ちたとしても、研修代と思って、新しいスキルを獲得しにいくべきです。

私の場合も、3歩目で民間校長に挑戦したことで、現場経験が養われました。正直、当初はリクルート流の人材育成・マネジメント術が、民間の中学校で役立つかどうかなんて分からなかった。周囲からは反対されましたし、実際、着任日に現場から反発され、ヒリヒリしたあの感覚はずっと忘れられません。

しかし、結果的には、自分なりの影響力を発揮できたことで、次は「教育改革実践家」として、業界の前例主義を覆す改革を行うキャリアの道筋が開かれました。人生の大事な意思決定時に、一貫して自分のなかに息づいているのは「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」というリクルートの当時の社是。何かやりたいテーマがあるなら、自ら環境を選び、ポジションを取っていくことで、道が拓ける。若い皆さんにも、機会に溢れた環境のなかで思い切って不利な勝負に飛び込んでいってもらえたら、と願っています。

従業員からの質問 「キャリアの3歩目はどう選ぶ?」

藤原さんの講演後に設けた質疑応答では、リクルート従業員の参加者から数多くの質問がありました。そのなかでも特に会場が盛り上がったトピックをご紹介します。

― 質問者1:営業で10年かけて管理職まで経験した後、現在はメンバーに戻って人事に挑戦中。「キャリアの大三角形」理論では、「3歩目によって三角形の面積を広げることが重要」とのことですが、これからどんな3歩目を選ぶと良いか、アドバイスが欲しいです。

藤原:「3歩目はこうするべき」という一般論はないと思っています。なぜなら、時代や世代によって採りうる選択肢も、それぞれの成長性も異なるからです。

ひとつ言えるとしたら、自分の周囲の人や友人、家族にとってサプライズになる意思決定にこそ、キャリアにおいては圧倒的な希少価値があるということでしょうか。私の3歩目は「中学校校長」でしたが、実際に「やってみないか?」と声をかけていただいた際、やはり周囲には反対されました。しかし、過去に民間人から高校校長になった方はいても、義務教育学校の小学校・中学校になった事例はないと聞いた時に「ならば、やってみようじゃないか」と自分のなかの好奇心というか、もはや狂気のようなものに突き動かされた感覚だったんです。

よく「チャンスの女神には後ろ髪がない」と言いますが、その機会が訪れた時には、自分から勢いで飛び込むことが大事だと思っています。一瞬のうちに、選択が正しいかどうかなんて計算する暇なんてないので、もはや本能で決めないと無理ですよね。私はよく結婚にも喩えますが、人生の大事な意思決定をする時に、選んだ道が正解か、不正解かだなんて本来分からないものです。要は、いざという時に内なる本能を解き放ち、踏み出してみた結果、「なんとかなった経験」にこそ価値があるのだと実感しています。

― 質問者2:近年の競争が激しい環境下で、企業はどのような組織を創っていくべきでしょうか? 事業成長を志向すると、どうしても「全方位的な能力が高い人材」を集める力学が強くなる一方で、その限界も感じます。

藤原:「本能を解き放ち、枠に収まらない人材」を採用することです。そういった人材を組織に採用しなければ、事業成長の変数が増えない。全員である必要はないが、含有率を保っていくことが必要ではないでしょうか。

例えば、リクルートでは、2012年に現・リクルートホールディングスCEO・出木場さんが米・Indeed社の買収を提案した時、社内のほとんどがIndeedのことを知らず、出木場さん本人も交渉にあたって必要な英語を話せなかったと聞いています。客観的にこの話を聞くと、出木場さん本人も、出木場さんの提案を承認した人も無謀な挑戦をしているように感じられますが、そのくらい枠に収まらない意思決定をできる人材が、そんなに大勢でなくとも良いので、役員レベルに一人二人ぐらいはいたほうが良いと思うんです。

一般的なオーナー企業であれば、オーナー自身が熱狂したものに対して、組織の枠を超えて投資しながら新たな事業成長の軸を描くケースが多いですが、オーナー企業ではない場合は、事業成長の可能性を増やす仕組みが必要です。

例えば世界的にイノベーティブな企業として知られる、米・グーグル社やスリーエム カンパニー社には、ビジネスにつなげる前提であれば、従業員が勤務時間の15%を好きな研究などに使うことができる「15%カルチャー」があります。そして、従業員の自主性を活かし、その失敗から学ぶ文化を定着させていった結果、お馴染みのヒット商品・サービスなどを生み出しています。

そうした挑戦的な人材マネジメントを継続することが、会社・学校をはじめとしたさまざまな組織がユニークな成長を続ける秘訣ではないでしょうか。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 藤原和博(ふじはら・かずひろ)

-

「朝礼だけの学校」校長。1955年東京都生まれ。1978年東京大学経済学部卒業後リクルート入社。東京営業統括部長、新規事業担当部長、初代フェローを歴任。2003~2008年、杉並区和田中学校で東京都初の義務教育の民間校長を務める。橋下徹大阪府知事特別顧問、2016~2018年奈良市立一条高校校長を務める。2020年、オンライン寺子屋「朝礼だけの学校」開校。著書に『どう生きる?―人生戦略としての「場所取り」の教科書』『学校がウソくさい 新時代の教育改造ルール』など。詳しくはホームページ「よのなかnet」に