ウキクサが世界を救う。みんなが選ばない道を選び、気候変動解決のために起業した大学院生の挑戦

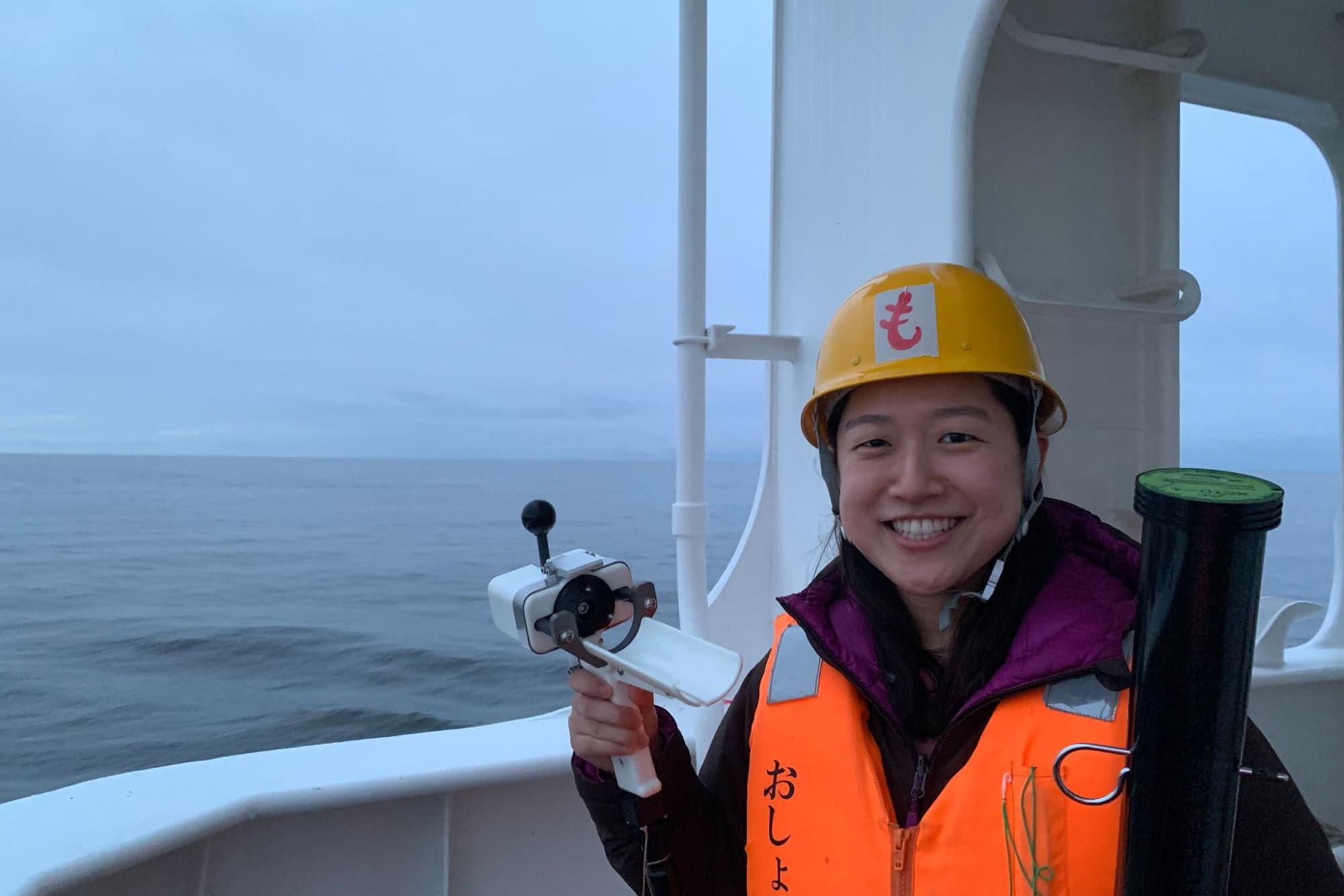

「誰もやっていないことをやり続けたらこうなっていた」オーストラリアで海に魅了された北大の大学院生 北村もあなさんは、気づけば数少ないディープテックスタートアップの女性CEOになっていた。

自分の得意なことを突き詰めて仕事に活かしたい、多くの人がそう思っているだろう。しかし、そこで一歩立ち止まり、回り道をしてみると自分の可能性をもっと広げられるかもしれない。北洋研究における世界的なアカデミア、北海道大学大学院水産科学院に所属する北村もあなさんは、海洋の研究者であり、浮草の一種「ウォルフィア」を食料にすることで気候変動の解決に挑むFloatmeal株式会社のCEOだ。

浮草に興味があったわけでも、学生起業したかったわけでもない。自分の得意な分野に真正面から飛びつかず、多様な強みを身に着けるという冷静さを持ち合わせていたからこそ今がある。

地球規模の課題への危機感とモヤモヤ

─ まずは北村さんが海に関しての研究を志した理由を教えてください。

それほど深いストーリーがあるわけでもなくて、純粋に海について勉強したい、研究するなら海がいいと思っていたんです。父の仕事の関係でニュージーランドに生まれ、そのあとオーストラリアに引っ越し、日本の中学2年生の年齢まで過ごしました。住んでいたのは部屋からクジラがみえるほどの海辺の街。海はとても身近な存在でした。

それに私の名前の「もあな」はニュージーランドの先住民マオリの言葉で「海」を意味します。純粋に海洋や水産の研究ができたら、きっと楽しいに違いないと考えて、興味のままにいくつかの大学を受験しました。

その中でも一番行きたいと思っていた、北海道大学に進学することができました。豊かな自然の中で学べることへのあこがれだけでなく、日本の大学では珍しく学部所属の船を持っているところに惹かれました。学生はその船に乗り込み、調査研究に行けるんです。実際去年、ベーリング海峡を通って、1ヶ月間の北極海の調査に行ってきました。

─ 具体的にはどんな研究をしているんですか。

北極海における環境の変化が海洋生態系にどう影響するかについて研究をしています。近年の北極海の温暖化により, 氷のない期間が長くなり、植物プランクトンの生育に変化が起きています。私は特に、植物プランクトンの増殖に必要な光と栄養塩の供給の有無に関わる、海水の密度構造に注目した研究を行っています。昨今の気候変動で海中の環境も変わってしまい、その影響の究明が急務になってきています。

─ 研究の延長線上にFloatmeal社の事業もあるのでしょうか。

いえ、現状、研究と会社の事業は別物です。ただどちらも、気候変動に対する自分なりのアクションからはじまったものという点においては同じなんです。大学2年生のとき、気候変動に関してデータを分析して何が起きているのかをリサーチし、他の学生の前で発表するという授業がありました。さまざまな過去のデータや未来予測などを調べ、発表に向けて丁寧に理解を深めていきました。それまでも「気候変動は深刻だ」というイメージを持っていましたが、その影響の深刻さを根拠を持って知ったのはそのときが初めてでした。

とんでもないことが進行していると明確な問題意識をもった反面、解決への道のりは険しいとも思いました。「気候変動を抑制するような行動を一人ひとりが取れば状況は良くなる」というロジックは理解できるのですが、実際に自分の行動を変えてさらに継続していくとなるととても難しい。まして、他人の行動を変えるなんて、なおさら。大き過ぎる問題に対してどんなアクションを取るべきか答えが見つからず、もやもやが残りました。

そんなとき「ウォルフィア」のことを知ったんです。きっかけは、学内で開催されていた国際的なビジネスコンテストの予選会です。そこで優勝していたのが会社の共同創業者である国費留学生のサジャッドを中心とした、ウォルフィアをテーマとするチームでした。

温室効果ガスの3割を排出する、食システムを変える

─ ウォルフィアについて教えてもらえますか。

ウォルフィアはウキクサ科に属する植物の一種で、完全な植物性タンパク質が大量に含まれています。タンパク質は人間が生きていくために欠かせない栄養素ですが、現状は家畜や大豆からの摂取がほとんどです。これらの環境負荷は非常に高く、動物にしろ植物にしろ、大規模農業が前提になっており、成長には大量の水やエサ、肥料、農薬を必要とします。

また、あらゆる要素には流通がつきもの。物を動かすのにも化石燃料が消費され、結果的に大量の温室効果ガスを生み出す。温室効果ガス全体のうち、3割が現在の食システムの維持のために排出されており、その影響はとても大きいんです。人口はどんどん増えてタンパク質の供給が必要なのに、タンパク質をつくるために気候変動を加速させてしまう。この矛盾を解決できる可能性を持つのがウォルフィアなんです。

ウォルフィアの特徴は、とても強い繁殖力。適切な管理の下、年中2日に1回収穫ができるスピードであっという間に成長します。単位面積あたりの年間タンパク質収量は大豆の 18 倍で、必要な農地面積および水使用量も大豆と比較して大幅に削減可能です。弊社CTO(最高技術責任者)のサジャッドはウキクサの研究者で、現在、私たちは研究を深めることでさらなる低コスト化、低環境負荷を目指しています。これが実現すれば、既存の食システムを大きく変えるインパクトがあると考えています。

─ その分野で起業までしたということは、出会った瞬間にこれだ!という確信を持ったということでしょうか。

実は、はじめから高いモチベーションがあったわけではないんです。チームへのジョインもメンバーの紹介画像や活動内容をまとめたスライドをつくるなど、小さなお手伝い程度からスタートしました。当時、さまざまな助成金に応募していたのですが、チームメンバーで日本人は私だけ。研究の成果も会社のビジョンも英語でディスカッションしていたため、すべて日本語に訳す必要がありました。その過程で、ウォルフィアが気候変動の解決にどうつながっていくのか、理解が進んでいったんです。

いくつかの助成金をいただくことができ、周りからの評価もどんどんあがってきて、さらに活動が楽しくなっていきました。気づいたらすっかりのめり込み、起業してCEOになっていました(笑)。たまたま、自分の力を活かせるものに出会えた。偶然性が高かったと思います。

─ 今はどうですか?ご自身の事業に確信を持てていますか。

今は「絶対に成功する」と思っています。心から自信が持てないものに、自分の人生なんてかけられません。失敗することなんて考えていないですし、万が一失敗したとしても「その時に考えれば良い」と思うくらいには楽観的です。6〜7年経ってもギリギリ20代なので、そのタイミングで失敗したとしても、全く別のことを始めるとしても、きっとどうにかなるでしょう(笑)。

─ 会社の規模は拡大していきたいですか。

そうですね。ただ、今は何よりも研究開発が先で、まだまだ規模を拡大するための人件費に費用を注ぎ込めるようなステージには立てていません。会社の資本金は私とサジャッドのアルバイトでひねり出したくらい、手弁当な会社です。でも、ウォルフィアの普及は気候変動の解決に必ず寄与するという自信があります。まずは環境問題への関心などから弊社について知っていただき、私たちと一緒にウォルフィアに情熱を注げる人を見つけたいといます。

みんなが選ぶ方にはいかない、あえて別の選択肢を

─ 起業家としてのロールモデルはいますか。

自分の数歩、数十歩先を歩いている起業家には尊敬している人が何人もいます。ただ自分の一歩先、半歩先を行くような身近な先輩が多くいないのが悩みです。小さな課題、具体的な困りごとを気軽に相談できる人が少ないんです。むしろ、自分の少しあとを歩く後輩たちの悩みを聞くことが多いですね。最近は高校生から起業の相談をもらうこともあります。

─ 北村さん自身が、すでに次の世代にとってのロールモデルになっているということですね。

特にディープテックの分野で、同年代で女性のCEOというと本当に少ないんです。先日出演したイベントでも、私以外は全員年上の男性でした。でも、振り返ってみると、私って昔からあえてみんなが選ばない道を選んできた気がします。

─ あえてみんなが選ばない道を?

みんなが選ぶ選択肢を選ぶと、同じような得意分野を持っている人がたくさんいて、その中には私よりも遥かに優秀な人がたくさんいます。その条件で、私は勝ち抜いていけると思えない。だとしたら、みんなとは違う選択肢を取り、他の人が持っていない強みを身につけたほうがいいと考えています。

大学選びもそうでした。オーストラリアから日本に帰ってきたあと通っていた学校は、学生のうち半分くらい帰国子女で、英語を喋れる人がとても多かった。そのせいか自然と、文系の学部を志望する学生がほとんどでした。英語がはじめからできるわけですから入学のハードルも下がるし、英語を生かした仕事を探せば就職にも有利だと思います。ただそれでは、同じようなスキルを持つ人たちの中で競い合わなければならない。そこに身を置くのは大変だし、つまらないと思いました。

みんなが選ばない理系を選び大学を受験し、日本人がいないコミュニティで英語と日本語を活かし、就活ではなく起業して自分の仕事を自分自身でつくる。このように「誰もやっていないことをやる。みんなが得意“ではないもの”を身につける」ことを常に意識してきました。これが自分自身の最大の強みだと思っています。あとは強みが活かせる場所で真剣に続けていれば、きっとどこかで誰かは見ていてくれて、サポートしてくれる。その結果、一歩先に進める。大きな課題解決に向けて、これからも全力で取り組んでいこうと思います。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 北村 もあな(きたむら もあな)

- Floatmeal株式会社 代表取締役 CEO

-

日本人の両親のもと、ニュージーランドで生まれ、オーストラリアで育つ。東京学芸大学附属国際中等教育学校を卒業後、北海道大学水産学部へ進学。「もあな」はニュージーランドの先住民マオリの言葉で「海」の意味。あこがれの北海道で、海について学んでいくうちに、環境問題への関心を持つように。大学で出会った仲間達と共に次世代の食資源を開発すべく起業することを決意。