「子育て世帯向け二拠点生活サービス」を立ち上げた22歳の起業家。届けたいのは“拡張家族”のある暮らし

日本最大級の地域活性化コミュニティ『Rural Labo』や、子育て家族に特化した二拠点生活サービス『Co-Sato』を運営する22歳。小菅勇太郎さんの活動から、現代を生きる若者の価値観を探る

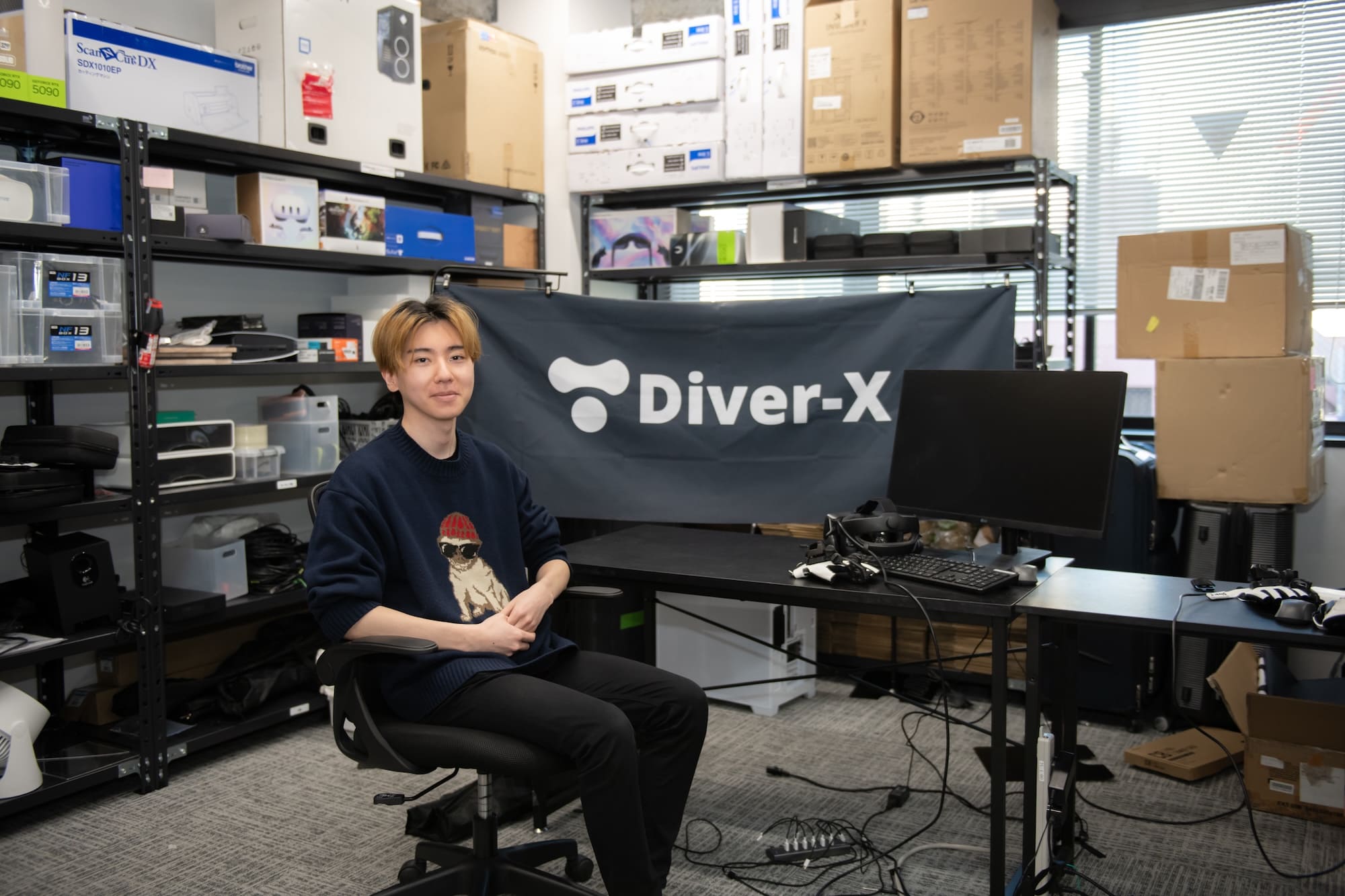

自らの意思でキャリアを切り拓き、社会で活躍する現代の若者は、どのような出来事に影響を受け、どのような価値観を持っているのだろうか。今回話を聞いたのは、MoonBase株式会社 代表取締役CEOの小菅勇太郎(こすげ・ゆうたろう)さん。大学在学中の20歳のときに起業し、現在は地域活性化コミュニティや子育て世代に特化した二拠点生活サービスを運営する、22歳だ。

地域活性や二拠点生活といった事業自体は、地方→都市圏への人口流出や働き方の変化を背景に盛り上がりを見せているテーマだが、小菅さんが展開するサービスは、「“行きつけの田舎”をつくること」や「“拡張家族”とも呼べるコミュニティの形成」に軸足が置かれている。そのようなライフスタイルは、個人や地域、そして社会に何をもたらすと捉えているのだろうか。小菅さんのこれまでの道のりや、その背景にある思いを伺った。

少年時代に海外で生活。家族ぐるみの交流で多様な価値観に触れた

─ まずは、小菅さんが起業するまでのことを教えてください。自分の原点になっていると思う出来事はありますか。

小さい頃から幅広い経験をさせてくれた親の影響が大きいと思います。例えば自然の中で思い切り遊ぶこと。我が家は「ゲーム・漫画・テレビ禁止」の教育方針で、毎週のようにキャンプに出掛けていた時期もありました。その体験が田舎での生活に憧れる原点になっていると思います。

また、父の転勤に伴って各地を転々としたのも良い経験でした。国内は広島、愛媛、新潟、神奈川、海外はアブダビ、ドバイ、マレーシアと引っ越す度に自分の知らない世界が待っていて、いつもワクワクしていました。そんな生活のなかで、未知のものに憧れる好奇心旺盛な性格になり、起業という選択にも踏み出せたのかもしれません。

─ 起業を志したのは、何かきっかけがあるのですか。

小学5年から中学2年までを過ごしたマレーシアでの出会いがきっかけです。マレーシアで通っていたインターナショナルスクールでは、金曜の夜になると海の近くにある公園併設のレストランに家族同伴で集まって、みんなで食事をしながら過ごすのが定番でした。すると、必然的に友達の親とも接する機会が多く、その中には会社を経営している人も珍しくなかったんです。身近に起業をしている大人がいたことで、自然と将来の選択肢のひとつとして考えるようになっていきました。

でも、その時点では経営という仕事をそこまで深く理解していた訳ではありません。自分が憧れたのは、マレーシアで出会ったお父さんたちの生き方。子どもの学校の付き合いにちゃんと顔を出してくれ、週末は家族で過ごすことを優先してくれるところが僕の目には格好良く映りました。それでいて、仕事の話になると熱く真剣に語っている一面も垣間見えた。自分もそんな大人になりたいと思ったのがきっかけです。

─ 職業というよりは、大人たちの生き方に憧れたんですね。

そうですね。その気持ちは帰国してより強くなりました。日本に戻ると父は仕事が忙しくなり、僕も学校・部活・塾で自分の時間が埋まってしまって、家族と過ごす時間が少なくなっていったんです。そうなって改めてマレーシアで出会った人たちの生き方を思い返してみると、日本との違いが強く感じられました。

僕からすると、日本は「社会の常識や仕組みを前提に、自分がどう生きるか」と考えて勉強や仕事を頑張る人が多い印象で、それはそれで上手い生き方だと思います。でも、自分が知っている海外の人たちは、「自分や家族がどう生きたいかを第一に考えて、そのためにやるべきことを常識にとらわれず考える」という印象だった。どちらが良い悪いという話ではないけれど、少なくとも僕自身は後者の生き方がしたいと考えるようになりました。

共感し合える仲間を増やすことで地域との接点が生まれ、事業に発展

─ 実際に起業するまでの道のりを教えてください。

高校の頃から学外の活動に力を入れていた関係で、高校生で起業した人とも交流があり、早いうちに自分も起業したい気持ちはありました。ただ、具体的な事業のアイデアは固まっていなかった。最初から今の事業テーマである地域活性や二拠点生活といったキーワードが頭にあったわけではないんです。

はじめに興味があったのは「街づくり」。都市環境を起点に人々の暮らしやライフスタイルに価値を提供したいと思いました。そこで、一般聴講できる都市計画の講座や街づくり会議に参加してみたり、地方の旅館再生プロジェクトに関わってみたりするうち、元々自然が好きなこともあって、地方の街づくりに関心のベクトルが向くように。それがちょうど大学に入学した頃の話です。

─ 興味が「街づくり」から「地域活性」へと移行していくのですね。

でも、転勤族の家庭に生まれ、“地元”と呼べる対象がない当時の僕には、強い想いを持って関われる地域がなかった。そこで、まずは仲間集めから始めようと立ち上げたのが、地域活性に取り組んでいる若者や関心がある若者のコミュニティ『Rural Labo』です。

最初は東京にいる若者の集まりでしたが、オンラインや各地でのイベント開催を通して、全国からメンバーが参加するコミュニティへ。拡大するうちに、僕たちの活動に興味を持ってくださった地域から声がかかるようになりました。彼らは、若者を地域に呼びたいけれど、都市部から呼び込むコネクションがない。僕たちは地域活性に取り組みたいけれど、そのフィールドがない。お互いのニーズがマッチする形で地域との接点を持つなかで、地域留学プログラムや地域の関係人口を増やすため企画運営を手掛けるようになりました。

─ 今、小菅さんが注力している子育て世代のための会員制二拠点生活サービス「Co-Sato(こさと)」は、どのようにして誕生したのでしょうか。

現在の活動拠点でもある長野県上伊那郡辰野町で、実際に二拠点生活をしている人と出会ったのがきっかけです。都市部でキャリアを築きながらも、自然豊かな地域で家族との時間を大切にしている様子は、まさに僕の理想とする生き方でした。

ただ、当初は子育て世代というより、自分に近い立場の若手社会人をターゲットにしたサービスを構想していたんですよ。ところが、いざ事業化を検討してみると、若手社会人よりも子育て世代の方が田舎暮らしや二拠点生活を求めていることが見えてきました。なぜなら、子育て世代は単に余暇を過ごすためというより、「子どもが自然と触れ合える機会をつくりたい」といった教育目的でも二拠点生活を検討しているから。そこに事業としての成長性を感じ、子育て世代に特化したサービスへと舵を切ることにしたんです。

旅行以上、移住未満。「行きつけの田舎に通う」という新たな選択肢

─ 『Co-Sato』がサービスコンセプトに「行きつけの田舎」という言葉を掲げているのはなぜですか。

いま世の中の人々がイメージしている二拠点生活は、「家を2軒持つ」「毎週末のように往復する」といったもので、金銭的・時間的負担がそれなりに大きい印象があります。そのイメージのおかげで、興味はあるのに踏み切れない人がいる。だからこそ、もう少しライトな形で二拠点生活を実現してもらいたくて、「行きつけの田舎」としてのサービス設計をしています。

具体的には、1軒の古民家を複数世帯でシェア利用することで、金銭的な負担を軽減。月1回~数か月に1回程度の利用を想定しており、「ふらっと田舎に帰る感覚」を提供しています。実際に利用している人は、僕のように地元と呼べる場所がない人や、地元が遠くて頻繁には帰れないけれど、子どもに田舎を経験させたい人など。お気に入りの飲食店に通うくらいの感覚で二拠点生活を味わってほしいという意味を込めています。

─ 実際に利用する際は、2~3家族が同時に宿泊するという形式をとっています。この方法にこだわっているのはなぜなのでしょうか。

僕がイメージしたのは、マレーシア時代に友達家族と過ごした週末の夜のような時間。単に、家族だけで古民家に宿泊をして地域の自然を満喫しても、旅行以上の体験にはならず、また帰ってきたい場所にはなりにくいと思うんです。同じライフスタイルを求めてやってきた子育て中の家族同士で親交を深め、何度か一緒に過ごすなかで親戚関係にも似た“拡張家族”になっていく姿を目指しました。

実際に『Co-Sato』での体験を通して、普段とは異なる人間関係によって子どもの成長を感じたという意見も多く届いています。例えば、少し年上の子たちの遊びについていくために、大胆なチャレンジをするようになったり、いつもは甘えん坊のひとりっ子が年下の面倒を見てくれたり。

また、かつての僕にとっての学びであったように、親でも先生でもない第3の大人と出会って刺激を受けてほしかったのも、家族間の交流を大切にしている理由のひとつ。学生スタッフや地域の大人たちとの接点も含め、多様な大人を知ることは、子どもたちの世界を広げるきっかけになると考えています。

子どもたちが、大人になることにワクワクできるような社会にしたい

─ 起業家としての小菅さんの価値観や意思決定のポイントについても教えてください。会社を立ち上げたのは大学在籍中の20歳のとき。その後、中退して事業活動に専念する選択をしていますよね。この決断はなぜできたのですか。

実は、起業する以前から他社でインターンをするために大学を休学していたんです。在学中に起業したものの、最終的に中退という選択をしたのは、無理に両立しようとして中途半端になってしまうよりも、事業に集中したかったから。ただ、僕は大学での勉強を諦めたわけではないですよ。あくまでも今の自分にとって一番やりたいことが他にあり、たまたま大学が“今じゃなかった”という感覚です。この先の長い人生、いつかどこかのタイミングで再び大学に通う選択をしても良いと思うからこそ、事業に専念する覚悟もできました。

─ 若手起業家に多いオンラインの事業に比べ、宿泊施設を伴う事業となれば立ち上げの負荷も高かったのではないですか。

それはおっしゃる通りで、僕たちのようなスタートアップ企業が物理的なサービスを立ち上げ、拡大させていく難しさを日々実感しています。できれば現時点で別の地域にもあとふたつくらいは『Co-Sato』の施設をオープンさせたかったんですけど、思ったよりハードルは高かったですね。その一方、あえてスモールスタートにこだわっていた側面もあるんです。

今の古民家施設をオープンさせた時点では、まだお客様となりえる家族のニーズを十分に掴み切れていないところもあって。だから、最悪失敗しても致命的なリスクにはならないくらいのサイズ感ではじめ、自分も施設のスタッフとして実際のユーザーに接しながら生の声を集めていった。少ない資本でサービスの検証をしながら事業を前に進めていくには、必要な選択だったと思います。

─ 小菅さんは事業を通して社会にどんな価値を提供したいのでしょうか。

僕が目指したいのは、人それぞれの理想の生き方を誰もが実現できるような、多様な選択肢がある社会。日本各地の地域が元気になり、二拠点生活をはじめとした多様なライフスタイルがポジティブに選ばれるようにしていきたいです。

そうやって多様な生き方をする大人が増えれば、大人になることにワクワクできる子どもも増えるはず。僕は少年時代にたまたま格好良いと思える大人に出会えたから、社会に出ることが楽しみでしたが、残念ながら現状は大人になることに希望を持てない子どもが多いと感じます。子どもたちに多様な生き方を見せていくことも、事業を通して実現したいことです。

─ 小菅さん自身は、どんな将来を描いているのでしょうか。

少年時代に出会ったお父さんたちのように、自分や家族がどうありたいのかを最優先にして、自分らしく自由に生きることです。生き方としてはもちろん、起業家としてもそのスタンスを貫き、下の世代にワクワクしてもらうことが僕の目標。経営する会社にMoonBaseという名前をつけたのも、いつかは子どもの頃に好きだった宇宙に関する事業をやってみたいという想いからなんですよ。

なにかと悲観的な未来予測ばかりが聞こえてくる現代だからこそ、「未来は今よりもきっと面白くなっているはずだ」という希望を次の世代の人たちに与えられるような人になりたいです。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 小菅 勇太郎(こすげ・ゆうたろう)

- MoonBase株式会社 代表取締役CEO

-

2001年生まれ。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)在学中に起業し、MoonBase株式会社を設立。地域活性化コミュニティ『Rural Labo』や子育て家族のための自然体験宿泊サービス『Co-Sato』などを展開中。