変形菌の生態は、ヒトや社会にも通じる。23歳の研究者 増井真那の探究心の源泉

動物でも植物でも菌類でもない不思議な生物「変形菌」に5歳で魅せられ、「変形菌の自他認識」を研究。23歳の若き研究者 増井真那さんの生き方から、探究心を原動力に人生を突き進む秘訣を探る

自らの意思でキャリアを切り拓き、社会で活躍する現代の若者は、どのような出来事に影響を受け、どのような価値観を持っているのだろうか。今回登場するのは、変形菌研究者の増井真那(ますい・まな)さん。2001年生まれの、23歳だ。

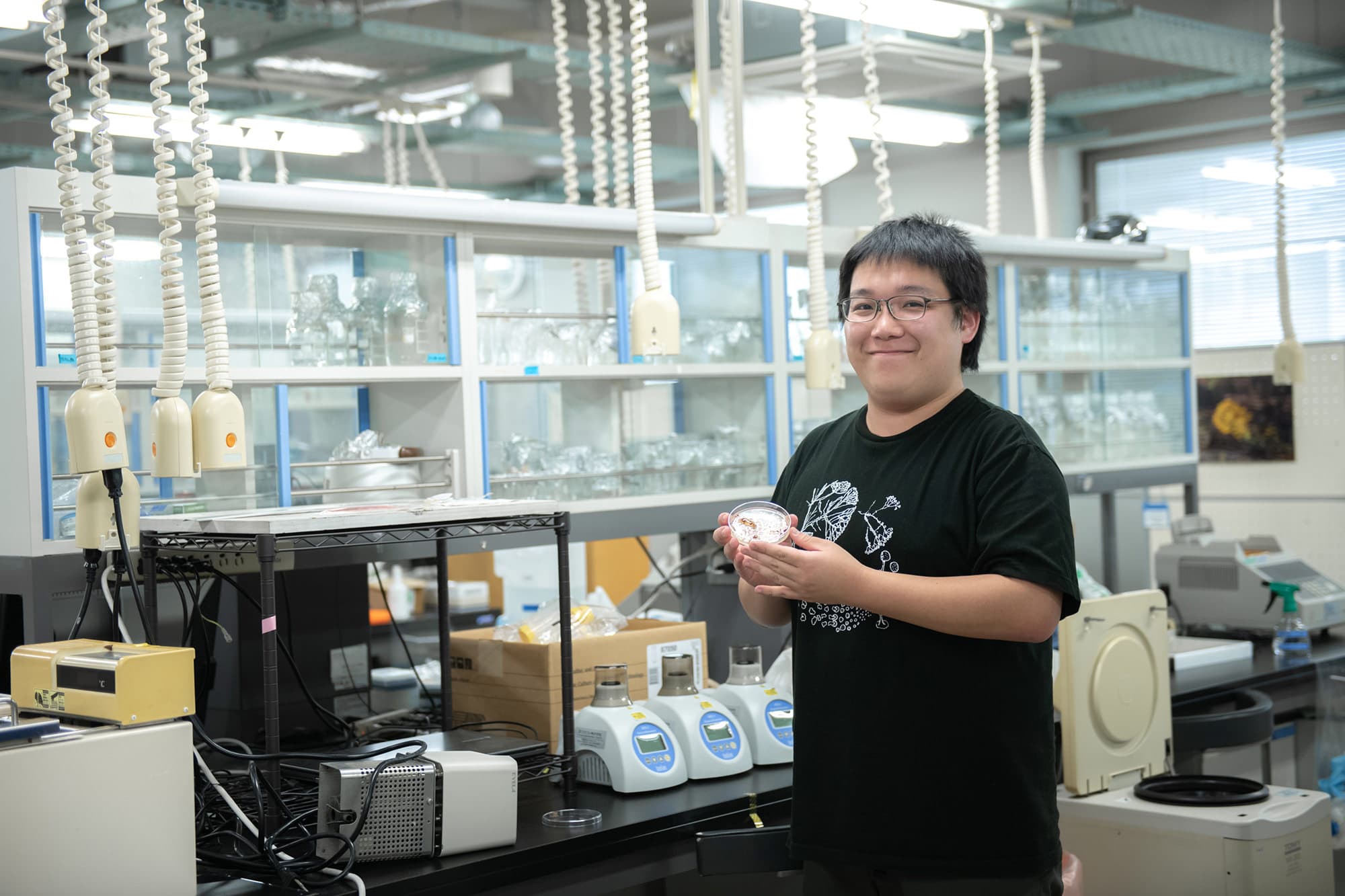

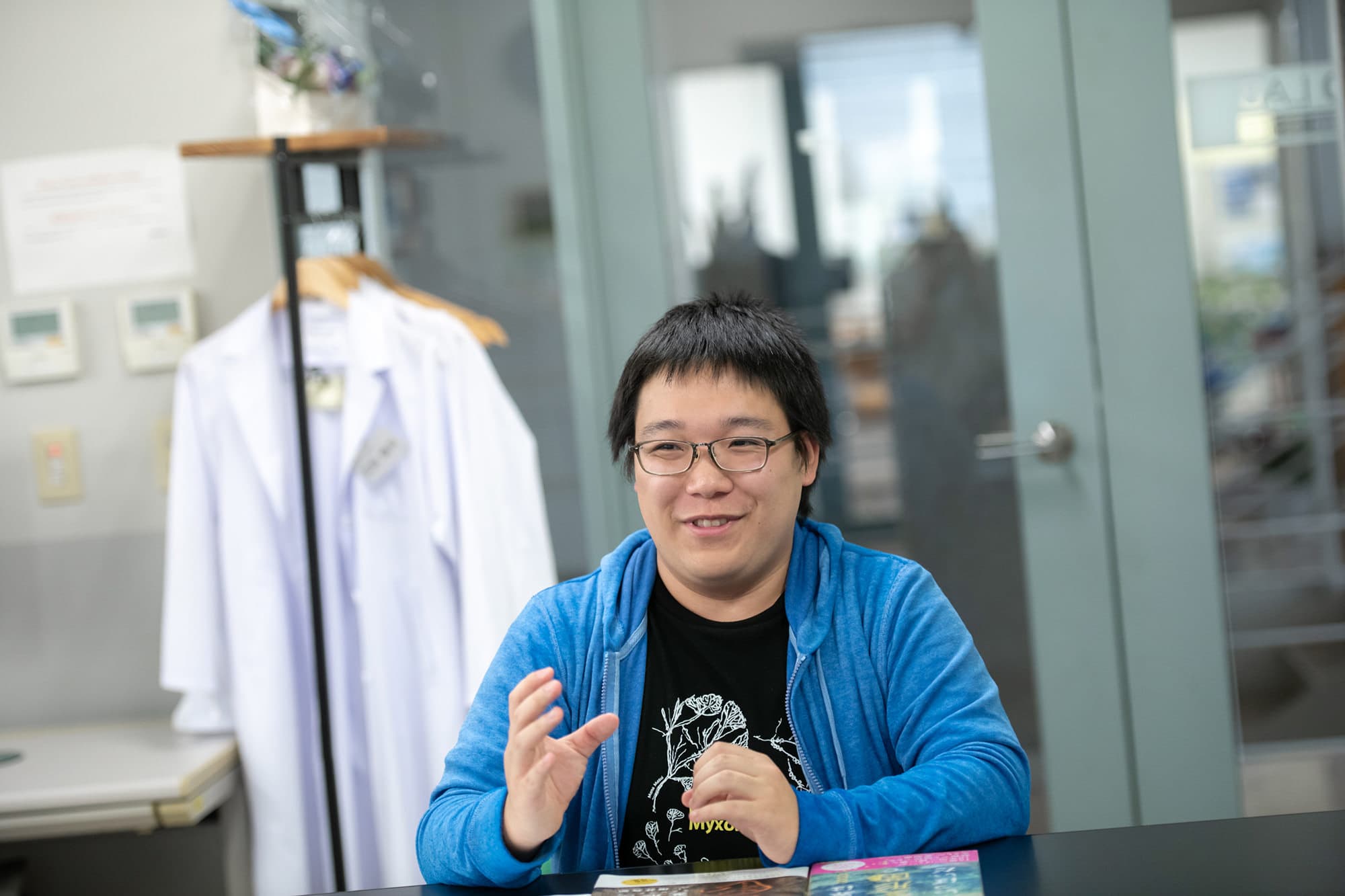

増井さんは、5歳から「変形菌」(粘菌)と呼ばれる単細胞生物に興味を持ち始め、7歳から研究活動を開始。日本学生科学賞内閣総理大臣賞など多数の受賞歴を持ち、16歳で初の著書を刊行、17歳にして国際学術誌に論文を掲載するなど、若き研究者としてすでに数々の実績をあげている。幼い頃に抱いた好奇心の情熱が消えることなく、変形菌を探究し続けられるのはなぜだろうか。増井さんが現在所属する、慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)にて、話を伺った。

年齢に関係なく「対等な研究者」として扱われる環境に身を置いて

― 増井さんは5歳で変形菌に出会ったそうですね。きっかけはなんだったのですか。

テレビ番組でアメーバ状の変形菌が這い回る様子を観たのがはじまりです。僕は物心つく前から、キノコや食虫植物のような「変わった形の生き物」が好きだったみたいなんですよ。そんな僕が見ても、変形菌はとにかく不思議で、何より美しく優雅だった。「なんだこの生き物は!?」と興味が湧いて、実物に会いたくなったんです。

それで、変形菌を探そうと両親にお願いして、公園や自然のあるところに出掛けたのですが、変形菌って大きくても数センチ、小さいと数ミリくらいの生物なので、なんの知識もない親子がすぐに発見できるものでもないんです。でも、両親は「見つからないから諦めよう」とは言わなかった。「じゃあ、プロの人に聞いてみようか」とインターネットで専門家のコミュニティを探して問い合わせてくれたんです。それが、今も僕が所属している「日本変形菌研究会」なんですよ。

― 増井さんは小学校入学前から研究会で活動してきたのですか。

そうですね。5歳の子どもに変形菌に興味があると言われて驚かれたとは思いますが、僕の意思を尊重してメンバーの一員として受け入れてくれました。皆さん珍しがって、とてもかわいがってくださいました。

研究会の皆さんと一緒に変形菌を探しに森に行ったり、変形菌の観察会に参加したりするなかで、生物研究・観察の基礎から学べたのが、僕の研究者としての出発点になっています。

― はじめて実物の変形菌に出会ったときはいかがでしたか。

実は、最初に見たのは「子実体」というキノコのような形態でした。顕微鏡でみると小さな宝石みたいにも見えるので、一般的にはこの形態の方が人気なんです。でも、僕が観察したかったのはアメーバ状の「変形体」。改めて森の中を探し回ってようやく出会うことができたんです。

そこで僕は、変形菌を自宅に連れて帰ってじっくり観察しようと考えたのですが、当時は野生の変形菌を飼う(培養する)のは技術的に難しいと言われていました。でも、研究会の皆さんは難しいと言いつつも、「無理だから諦めた方がいい」とは言わなかった。だからがんばって「イタモジホコリ」の飼育を成功させて、その後も試行錯誤しながら飼育できる種をどんどん増やしていきました。それが僕の研究の土台になったと思います。

変形菌は1時間に1センチくらいのゆっくりとしたスピードで移動しているので、一見動いていないみたいなんですが、でも想像以上に「生きている」ことが感じ取れたんです。そして千変万化する一期一会の美しさに取り憑かれていきました。

― 増井さんが5歳で抱いた好奇心を今も変わらず持ち続けられるのはどうしてですか。

何よりもまず変形菌に魅せられて、変形菌たちと一緒に暮らしながら、浮かんだ疑問を実験で解いて、そこからまた新しい問いが生まれて、また解いての繰り返しに夢中になって。そして気がついたら今、大学の研究室にいたという感じです。

思い返すと、ずっと長く続けてきたことを、常に周りの人たちに見せたり話したりしてきたのがよかったのかもしれません。すごくがんばって面白いことを発見したら人に話す。論文にする。学会で発表する。そうすると、みんなも面白がってくれたり、びっくりしたり、ほめてくれたりする。学校の先生や友達も認めてくれるようになる。真剣に話せば、学会などで出会う人たちも子供だった僕を「対等な研究者」として扱い、年齢を度外視して研究者同士の“ガチ”の議論をしてくれるんです。

「出せば、広がる」という気づきは大きかったですね。やること(研究)と出すこと(成果発表)は、ごく自然に僕の日常の両輪になっていきました。これも探究心の源泉と言えるかもしれませんね。

活動を積極的に発信することで、周囲も研究者として尊重してくれた

― 論文の執筆や国内外での学会発表など、変形菌の研究者として着実に実績を積んできた一方で、学校生活はいかがでしたか。変形菌を研究しているのは校内でも増井さんくらいだったと想像できますが、多感な時期に周囲の子どもたちと興味の対象が違うことは気になりませんでしたか。

たしかに、みんなと好きなものは違いました。学会などで「研究つながり」をたくさん持っていたのは自分の支えでした。でも、学校も楽しかったですよ。みんなもプログラミングとかピアノとか、それぞれ好きでがんばっているものがあって、お互いそれをリスペクトしていたと思うんです。だから変形菌が好きなのが自分だけでも、孤独や不安を感じたことはないですね。学校の休み時間には普通に同級生と遊んでましたし。

学校でネガティブな反応や言葉を向けられたことは一度もなかったと記憶しています。小学1年生から変形菌研究の成果で科学コンテストにチャレンジして、賞を何十回もいただいてきたことも影響しているかもしれません。その度に、「なんかぽよよ〜んとしてるけど、研究はすげえやつ」みたいに、同級生や先生が認めてくれるのを感じていました。

よく誤解されるんですが、僕はいわゆる「成績優秀な生徒」じゃなかったんですよ。中高時代は“爆発的に”成績が悪くて(笑)、理科や生物すら自分の興味のある単元しかできなかった。先生方は正直困っていたと思います。ただ、それでも「研究なんか辞めて勉強しなさい」ではなく、「おまえはとにかくそのまま進め」と僕のやりたいことを応援してくれたことに感謝しています。

― なるほど。周囲が応援してくれたのは、個性を大切にする時代の影響もあるかもしれませんね。

そうだとしたら、やはり「わかってもらうこと」は大事だなと思いますね。学校の先生や友達、研究者の方々、講演などで出会う老若男女さまざまな人々。相手がどんな人であっても、知って欲しい、楽しんで欲しいという気持ちで接してきました。わかってもらえれば、「自分は変形菌とかキモいとしか感じないけど、きみは本当に愛しているんだね」と言ってくれる。幼い頃から、こんな対話を無数に繰り返してきたんです。それは「変形菌についての発信」でもありましたが、それ以上に「自分という存在の発信」で、だから自分の存在を認めてもらえた気がします。

変形菌は、「私」と「他者」をどう認識しているのだろう

― ここからは、増井さんの研究テーマである「変形菌の自他認識」について教えてください。

一言でいえば、変形菌は私(自己)と他者(非自己)をどう捉えて生きているのかを研究しています。これは、小学3年生のときの実験がもとになっていますね。そもそも変形菌は同じ種同士であれば、2匹が1匹に融合できるという特性を持っています。でも、出身地が異なる同種の変形菌を出会わせてみたところ、髪の毛1本分くらいの距離まで近づいたところでお互いの動きがピタッと止まったんです。

それはまるで、相手の様子を伺いながら融合すべきかどうか悩んでいるようにも、話し合いをしているようにも見えた。また、その後に融合するときもあればしないときもあるし、融合しない場合も逃げていくわけでも相手を攻撃するわけでもなかったんです。この美しくて優雅な様子を見ながら、変形菌は自分と他人の違いをどう認識しているのだろう、融合するか否かの判断をどうしているのだろうと疑問が湧いてきたのが、この研究の出発点になりました。

― 私たち人間同士が合う・合わないの相性を判断することにも似ていますね。

でも、人間は変形菌のように身体が融合したり分離したりすることはないですよね。というより、虫だって植物だって細胞同士がくっつくことはありません。生物は進化の過程で細胞を融合させる機能を失っていきました。それは、免疫機能とも関係があって。基本的に外界から異物を取り入れる行為って生物にとってはまあまあ危険なんですよ。だからウイルスに対しては免疫機能が働くわけです。

自己と非自己を分けて認識し、むやみに融合したりせず、距離を保ったり排除したりするのが、生物としては主流です。でも、変形菌の場合は他者の排除ではなく、「自己」になれる相手を探していることがわかりました。このように、変形菌は他の生物と全然違う「私」のあり方を持っているようで、それがどのような仕組みでそうなっていて、なぜそうするのかに僕は関心があります。

AI時代が訪れても、知の探究を放棄するわけにはいかない

― 変形菌を「自他認識」という観点で研究するのは、メジャーな考え方なのでしょうか。

少なくとも自分が始めるまで、変形菌の特徴を「自他認識」で理解しようとするアプローチは、見たことがなかったです。僕としては、純粋に仕組みや意義を解明したいという思いから発想したことなのですが、「変形菌の自他認識」というテーマを突き詰めていくと、人間が自他認識をする理由を生物学的に解明していくことにも繋がる。ひいては、「生物にとっての自己とは何の意味があるのか」「生物とは何なのか」という問いの答えにもたどり着くテーマだと思っています。

― 変形菌から私たち人間が学べることもありそうですね。

たくさんあると思いますよ。例えば研究を続ける中で分かってきたのは、変形菌の自他認識は、免疫系のように排除する対象を見つけるためにあるのではなく、融合できる相手を探そうとする認識機構であること。つまり、発想が逆なんです。

融合できるかどうかは厳しく判別するんですけど、融合できない=排除すべき敵、ではない。だから他者に対しては非常に寛容で、敵でも味方でもないからこそ生態系における関係性がすごく“緩い”んです。

何億年もの間に地球上の生物が目まぐるしく進化しているのに、変形菌が今も変わらず存在し続けているのは、ひとつの環境に依存しすぎているわけでもないし、周りがどんなに変化しようともそれに振り回されず、「自分は自分」で生きてきたからなのかもしれません。それって、人間社会がどうあるべきかのヒントだと思うんです。

― 増井さんが5歳で出会った変形菌に対して情熱を傾け続けられるのは、人間や生物といったより大きな問いに繋がっているからなのかもしれませんね。

そうですね。知れば知るほど新しい疑問が湧いてきて、興味が尽きないんです。指導してくださる先生方からも「すごく良いテーマに出会えたね」と言われます。それに、すべての学問は最終的にはこの世界の真理を探究する「哲学」に通じるもの。サイエンスだってもともとは哲学から発展した学問ですから。僕の研究の話をすると、科学とは無縁の多様な人たちが「自己についての話をもっと聞きたい」っておっしゃるんです。みんなが「自己」の知を求めているというのは新鮮な驚きで、自分の原動力の一つにもなっています。だから、哲学的な問いに対して何かしらの答えを提示できるようになれたら研究者としてこれほど嬉しいことはありません。

― 最後に、増井さんが研究者として実現したいことを教えてください。

実は、ここ数年でサイエンスのあり方が大きく変わるだろうと言われています。その背景にあるのはAIが急速に進化していること。例えば2024年のノーベル化学賞は「AIによるタンパク質の構造予測」に成功した研究者らが受賞しています。これは人類が解明できなかった難問をAIが解いたという素晴らしい功績です。AIの力を借りれば人が仕組みを理解していなくてもいろんなものをつくりだせる時代が来ています。

でも、僕の探究心の源は「知りたい」「分かりたい」であり、それがそのまま目的でもあります。「人が理解すること、それを知にしていくこと」を諦めたくない。これからも「知る、わかる」ためのサイエンスを続けていきたい。それが僕の進む道だと思っています。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 増井真那(ますい・まな)

-

2001年東京生まれ。変形菌研究者。5歳で変形菌(粘菌)に興味を持ち、6歳から野生の変形菌の飼育を、7歳から研究を始め、9歳から現在まで「変形菌の自他認識」の解明に取り組み、生物の「自己」の理解を目指す。日本学生科学賞内閣総理大臣賞など受賞多数。16歳で『世界は変形菌でいっぱいだ』(朝日出版社)、20歳で『変形菌ミクソヴァース』(集英社)を上梓。17歳で国際学術誌に論文が初掲載された。講演、メディア出演など変形菌の魅力を広める活動にも力を入れる。慶應義塾大学先端生命科学研究所所属。