「美」は私たちに何をもたらすのか?ドイツで心理学研究に励む、日本人研究者の眼差し

「美」には世界を救う力がある。ヘルムートシュミッド大学 研究員の櫃割仁平さんが、異国の地で「日本の美意識」を研究する理由

ドイツ・ハンブルグを拠点に活動する研究者・櫃割仁平(ひつわり・じんぺい)さんは、日本の芸術を題材に、心理学研究に取り組む。大学院生時代、「侘び寂び」や「もののあわれ」など日本の美意識に魅了された櫃割さん。だからこそ、あえて海外で日本の美意識を研究する道を選んだと話す。

また自身の研究のみならず、「研究者でない人が研究に挑戦できる」世界を実現すべく、その仕組みづくりにも力を注いでいる。さまざまな活動の先に、どのような景色を思い描いているのだろうか。自身のルーツから、「感動」と「曖昧さ」をキーワードにする理由、「美」の研究に懸ける想いまで、話を伺った。

「日本の美意識」を研究すべく、海をわたる

― はじめに、櫃割さんの研究について教えてください。今はどのようなテーマについて研究しているのでしょうか?

「美が世界を救いうること」を実証したいと考え、そのための心理学研究を続けています。私たちは普段の生活のなかで、悲しいことや曖昧なものを避けやすい傾向にあります。また「古びたもの」はすぐに捨てられてしまいがちですよね。その一方で、悲しい映画を見たくなったり、一見すると意味のわかりづらい曖昧な俳句を高く評価したり、古びた茶器を大切にしたりする。そうして、日常では避けられやすいものに「美」を見出すことが少なくありません。

なぜ、そのようなことが起きるのか。その背景にあるメカニズムを、心理学の基礎研究で明らかにしたいと考えています。

― 「美」というと、非常に幅が広いもののように感じます。その中でも、櫃割さんが特に注力されているのは具体的には何なのでしょうか?

いま特に研究しているのは「雅楽」です。雅楽は簡単にいうと、日本古来の儀式音楽や舞踊などと、中国大陸や朝鮮半島から伝えられた音楽や舞、平安時代に日本独自の様式に整えられた音楽などを総称した音楽芸能を指します。雅楽の特徴の一つに、音と動きがズレて感じられる点が挙げられます。雅楽は西洋で生まれたダンスのように、拍がきっちりと決まっていません。そのため、実際に鑑賞してみるとわかるのですが、音と動きがズレているような印象を受けるのです。

このズレに対する受け止め方について、日本人とドイツ人とでどのような感覚の違いがあるかを考察したいと思っています。日本人のほうがズレを許容できる、むしろある種の「間(ま)」として、ポジティブに受け止めるのではないか。逆に、ドイツ人は日本人に比べてそのズレを気持ち悪く感じてしまう、あるいは「間」以外の部分に雅楽の特徴をより見出す傾向があるのではないか。大雑把にいうと、そんな仮説のもとに研究を進めています。

これまではドイツで雅楽を教えている日本人や、雅楽を習っているドイツ人にインタビューを行うなどして、データを集めてきました。今後は日本人とドイツ人に実際に雅楽の動画を見てもらうなどし、より実証的なデータを収集していきたいと考えています。

― ドイツを研究の拠点に選んだのには、どのような理由があるのでしょうか?

ドイツに渡るまでは京大の大学院で「俳句」の研究をしていたのですが、そのなかで日本特有の「美意識」に深く興味を持つようになったのがきっかけです。

日本特有の美意識といえば、たとえば「侘び寂び」や「もののあわれ」といった概念が挙げられ、これらは海外でもよく知られています。その一方で、日本の美意識については、心理学の分野では意外と先行研究が少ない。おそらく、研究の本場が欧米であることにも起因していると思います。

その事実を知って、僕は率直に悔しいなと感じました。それまでの研究を通じて、日本の美意識に魅力を感じていたからです。そこで、「美」のなかでも「日本の美意識」について特に研究したいと考えたのです。

― 日本特有の美意識を研究するために、あえて日本を飛び出した。

はい。海外に拠点を移し、海外から日本の美意識が持つ魅力や特徴を伝えることに、意義があるはずだと感じました。また海外の文化や歴史と比較することで、より相対的に日本の美意識の素晴らしさを考察できるとも考えました。

ドイツを選んだのは、自分が研究する分野の研究者が多くいたからです。いま拠点としているヘルムートシュミッド大学は、決して大きな大学ではありません。しかし、僕が今お世話になっているThomas Jacobsen教授は、芸術の心理学研究においてはレジェンドと言われているような方です。この教授のもとで研究したくて、ヘルムートシュミッド大学へとやってきました。

研究テーマの背景にある、「感動」と「曖昧さ」

― そもそもなぜ「美」に関心を持ち、研究テーマにするまでに至ったのでしょうか?

もともとは、「感動」について関心を持っていました。僕は子どもの頃から、色々なものごとに感動を覚えやすいタイプの人間で。さまざまな感動体験を味わううちに、いつしか「感動が人にもたらすもの」について、探究したいと考えるようになりました。そこで、大学では「感動が人の心理にどのような影響を及ぼすのか」をテーマに卒論を執筆しました。

その後大学院へと進むにあたり、自身の研究における分野をより絞り込んだほうが良いのではないかと考えました。というのも、「感動」は研究の題材としては少しざっくりし過ぎていて、先行する研究や論文を見つけるのにも苦労しそうだと考えたからです。

そこでたどり着いたのが、「美」や「芸術」といった現在テーマとしている分野でした。これらのテーマであれば、先行研究者も多くいて、自分の研究もより進められるはずだと考えました。ただ、テーマが変化しても、自分の研究の根幹に「感動」という軸があることには変わりありません。

― 櫃割さんがこれまでに味わった感動体験とは、たとえばどのような出来事があげられますか?

なにか一つ大きな体験があるというより、毎日たくさんの感動を味わっている感覚に近いかもしれません。たとえば最近も、ある本の帯に書いてある文章がすごく良くて。「天才的だ」と、思わず感動しました。ほかには、Instagramでとても綺麗な写真を投稿しているのを見つけて、それにも感動しましたね。

「美しい」に関してもそうです。もちろん、壮大な絵画や舞台のような芸術作品を見て美しさを感じる場面もたくさんあります。ただ、それだけでなく、たとえば荷物を発送するときに、たまたま家にあった段ボールに物がピッタリ収まったときとか。そういうふとした瞬間にも、僕はある種の美しさを感じています。

特別な体験だけでなく、素朴な感動や美しさもまた、僕が関心を持つことの一つです。同時に、それらは自分の研究対象でもあると感じています。

― ご自身が子どもだった頃を振り返って、ほかにも今の自分へ特につながっていると感じる出来事や経験はありますか?

強烈に「これだ!」というものは思い浮かばないのですが、夢中になったことはいくつかありました。そのうちの一つが、テレビのクイズ番組です。家族みんなで問題を解いて、テレビの前で盛り上がっていた記憶がありますね。

当時、見ていたクイズ番組に京都大学出身の芸人さんがよく出演していました。それを見て、子どもながらに「かっこいいな」と感じるようになって。中学生の頃には、「自分も京大に行きたい」と思うようになったのを覚えています。

― その頃から進学先を意識していたのですね。勉強の好き・嫌いや、得意・不得意についてはどんなタイプだったのでしょうか?

出身が岩手県の田舎町なので、とても小さなコミュニティでの話になるのですが……そこでは成績は常に高いほうでした。もちろん、いま考えれば井の中の蛙ではあります。それでも、自分にとっての成功体験の一つにはなっていると思います。

ただ、勉強が好きだったかというと、そこは少し複雑だった記憶があります。学校のアンケートに「勉強が嫌い」と回答して、職員室に呼び出されたことがあって。先生から「こんなに点数が良いのに、どうして嫌いなんだ?」と。いま振り返ると、当時の僕には「『勉強が好き』と思うのはカッコ悪い」という先入観があったのだと思います。

高校に進んでからも、ほとんどの時間を受験勉強に費やすような生活を送っていました。でも最終的に、勉強を嫌いになることはなかったです。いま振り返ると、勉強はむしろ好きだったのかもしれません。

― 受験勉強の過程自体も楽しめたのですね。

はい。でも結果的には京大には受からず、京都教育大学へ進学することになりました。昔から英語の先生になりたいという目標があったので、教育大学を選びました。

心理学に出会ったのは、この大学での出来事でした。教員免許を取るためには、いくつか必修科目があります。そのうちの一つが、教育心理学だったのです。講義を受けて、すぐに面白い学問だと感じました。やがて教員ではなく、心理学をもっと深く学ぶ道へと惹かれていきました。

大学院という選択肢が浮かび上がった時点で、やっぱり京大に行きたいと思いました。今度は無事に入学できて、一つ念願が叶った気持ちでした。

入学後、先輩や先生がいつも楽しそうに研究をしている姿を見て、自ずと博士課程まで進みたいと考えるようになりました。修士から博士課程の5年間、とにかく毎日の研究が楽しかったです。

思い出もたくさんあります。たとえば半期に一度、学内の院生たちが集まって研究の進捗を発表する場がありました。発表後にみんなで食事をしながら、延長戦のようなかたちで議論を続ける時間。あれは自分にとってすごく楽しい瞬間で、今も思い出に残っています。

― 心理学研究を続けてきたなかで、櫃割さんご自身がいつも大切にされていることはありますか?

「曖昧さ」が好きなので、その気持ちを忘れないようにしています。

僕の研究は、言い換えれば「曖昧さの研究」でもあると考えています。たとえば、雅楽や俳句といった芸術を楽しもうと思うと、受け取る側が曖昧さを許容できるかどうかが肝心になります。芸術はあらかじめ受け取り方の正解が用意されておらず、解釈の余地が多岐にわたる作品ばかりだからです。

心理学で用いられる概念の一つに「曖昧さ耐性」があります。これは簡単にいえば、その人が不確実な状況や曖昧な情報に対して、いかに前向きで楽しく対応できるかを表す概念です。最近では「ネガティブ・ケイパビリティ」というワードが広く知られてきた印象がありますが、それに近い概念でもあります。

僕はまず、自分が曖昧さを楽しめる人間でありたいと思っています。だからこそ、「人はどうすれば曖昧さを楽しめるようになるのか?」、「どんなときに曖昧さを楽しめるのか?」といった問いを突き詰めて考えていきたい。芸術を通して「美しさ」を研究していくことは、「曖昧さ」について考えを深めていくこととも、自分のなかでは確かにつながっているのです。

研究者として挑む、地道な活動と新たな仕組みづくり

― 研究者として、櫃割さんは今後どのようなことに挑戦していきたいですか?

まずはここドイツで、芸術をはじめとした日本の題材を扱った心理学研究の成果を、できる限りたくさん、英語の論文で世の中に出していきたいです。それを積み重ねていくことで、欧米の研究者たちのコミュニティにもより加わっていきたいと考えています。もっと顔を覚えてもらうことが必要ですし、学会でなにか役割を任せてもらえるようにもなっていきたいです。

― 実績に加えて、現地の研究者たちからより信頼されることが大切になる、と。

そうです。自分がやりたい研究を続けていくためには、やっぱり実績も信頼も必要だと考えています。だからこそ、たとえば学会にはできるだけ直接足を運ぶようにしたり、そこで出会った研究者の方にはあとからメールを送ったり、といったことは続けるようにしています。

研究者にとっては当たり前の話ではあると思うのですが、正直なところいつも緊張しますし、英語でのコミュニケーションも得意なほうではありません。でも、やりたい研究があるからこそ、とにかく自分の手足を動かすことは止めずに、地道にがんばっていきたいです。

― そうした地道な活動が土台にあってこそ、自分が突き詰めたいテーマについての研究が続けられるのですね。

はい。そしてもう一つ取り組んでいきたいのが、「研究の方法」に関しての試行錯誤や実験です。

そのうちの一つが、自分が始めた「研究コミュニティ」をより良い場所にしていくことです。このコミュニティを始めたのは、「研究者だけが研究をするのはもったいない」という想いからでした。

この世界にはさまざまな考えを通して世界を見ている人たちがいて、一人ひとりが不思議だと思うこと、いわゆる「リサーチクエスチョン」のようなものを持って生きています。そのリサーチクエスチョンを、たとえ研究者でないとしても、研究していけるような仕組みや機会をつくっていきたい。そのために、まずは場を立ち上げることにして、スタートしたのが現在運営する研究コミュニティ「あいまいと」です。

研究のデザインや論文執筆は、たしかに簡単なことではありません。でも、たとえば生成AIを使って専門知識を補ってもらったり、論文のフォーマットを用意してもらったりすることで、研究者でなくともできることがあると考えています。

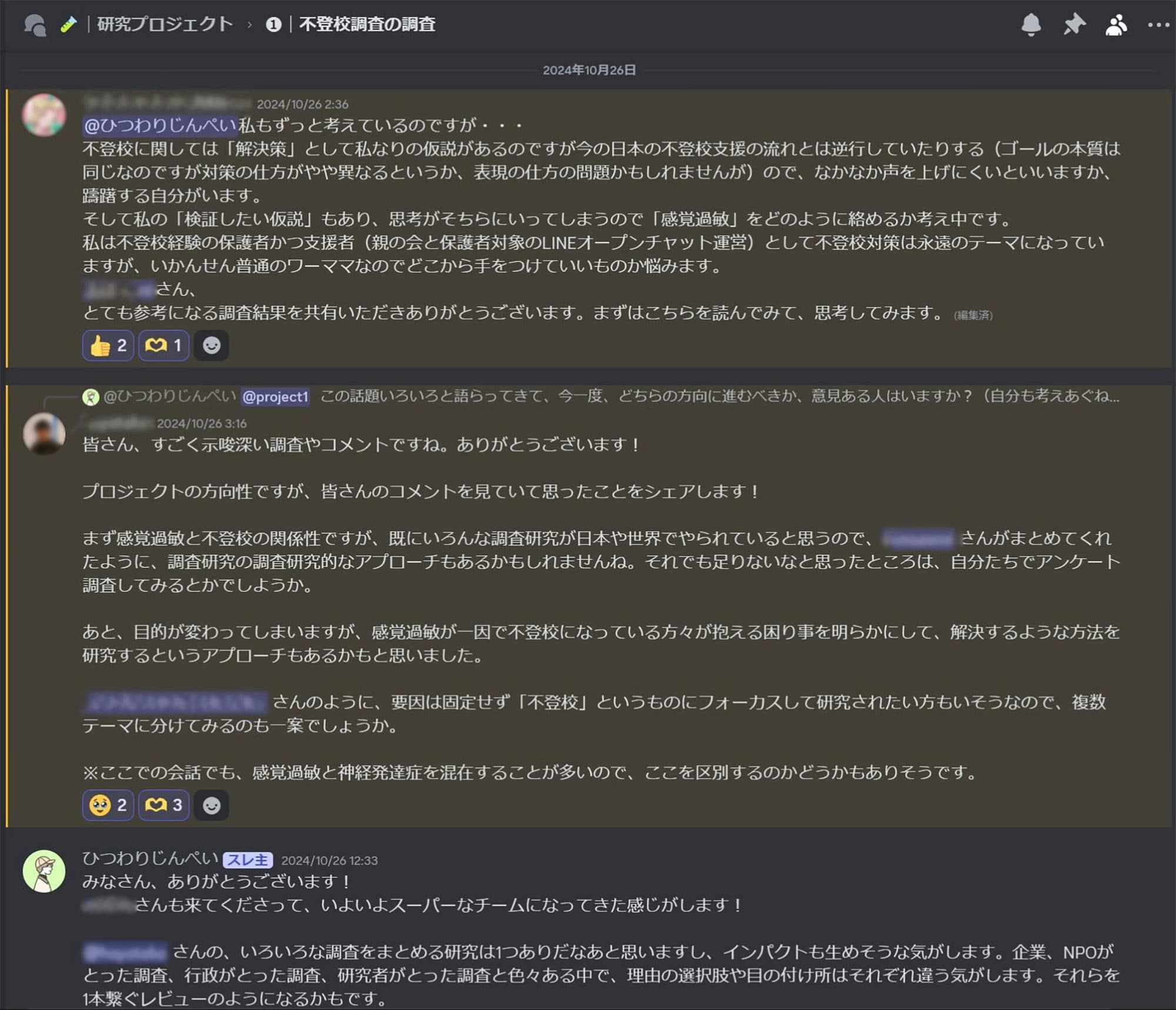

実際に、今もコミュニティのなかで「子どもの不登校」に関心を持っている方がいて、その研究が進んでいます。その方に研究経験はありませんが、コミュニティのメンバーにも協力してもらいながら、試行錯誤を続けているところです。

― 研究者でなくとも、研究をして論文発表まで行える仕組みをつくる。前例のないようなチャレンジになりそうですね。

そうですね。もちろん、この構想を実現するには壁がたくさんあると思いますし、決して簡単なことではないと理解もしています。でも、ほかの研究者があまり試みてこなかったという点も含めて、今の僕にとってはすごくエキサイティングな挑戦です。どうなるかはわからないので、まずはやってみようと思います。そういう「わからなさ」「曖昧さ」も含めて、これからも楽しんでいきたいです。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 櫃割仁平(ひつわり・じんぺい)

- ヘルムートシュミッド大学・研究員

-

博士 (教育学)。京都大学大学院教育学研究科博士課程修了。専門は感情心理学、実験美学。現在は、世界最短の詩、俳句を中心に、日本の芸術・芸能 (書道、水墨画、雅楽、茶器など) を題材にしつつ、美や感性の構造を心理学・脳科学的に研究している。日本学術振興会第14回育志賞受賞。ポッドキャストプラットフォームVoicyにて、毎日心理学の論文を紹介中。