人材育成・成長支援さまざまな機会に出会い、挑戦し成長する

Concept 社内外のさまざまな機会に出会い挑戦することで、自身の可能性を広げ成長していく

リクルートは「Follow Your Heart」をビジョンとして、一人ひとりが自分の好奇心や情熱に従い、自分らしい選択をし、本当に大切なことに夢中になれる社会の実現を目指してきました。だからこそ、私たち自身がその先駆けとなり、体現できる環境づくりに取り組んでいます。従業員は、自らの好奇心や強みの発掘によって自己理解を深め、自律的に機会を創りだす。会社は、従業員の可能性に期待した成長機会と、職務に見合った報酬を支払う。従業員と会社それぞれの両輪を回し続けることで、一人ひとりの更なる成長に繋がり、社会に価値を還元できると信じています。

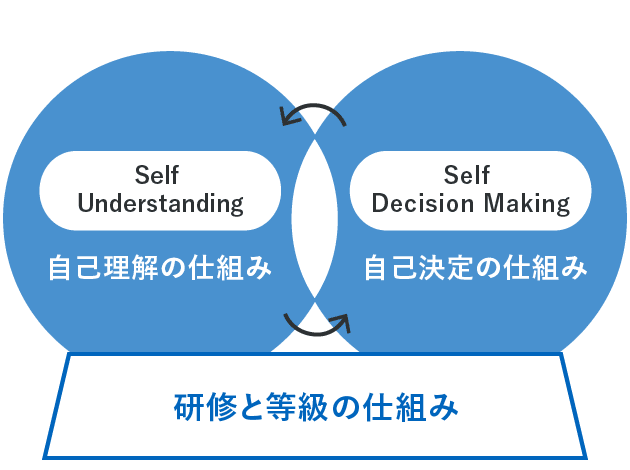

自己理解の仕組み

日常の仕事を通して好奇心と強みが発掘できるように、対話とフィードバックを大切にしています。周囲のフィードバックを受けて自分一人では気づけなかった強みに気づき、対話を通じて自身が本当に大切にしていることの自己理解が深まるような仕組みやサポートツールを展開しています。

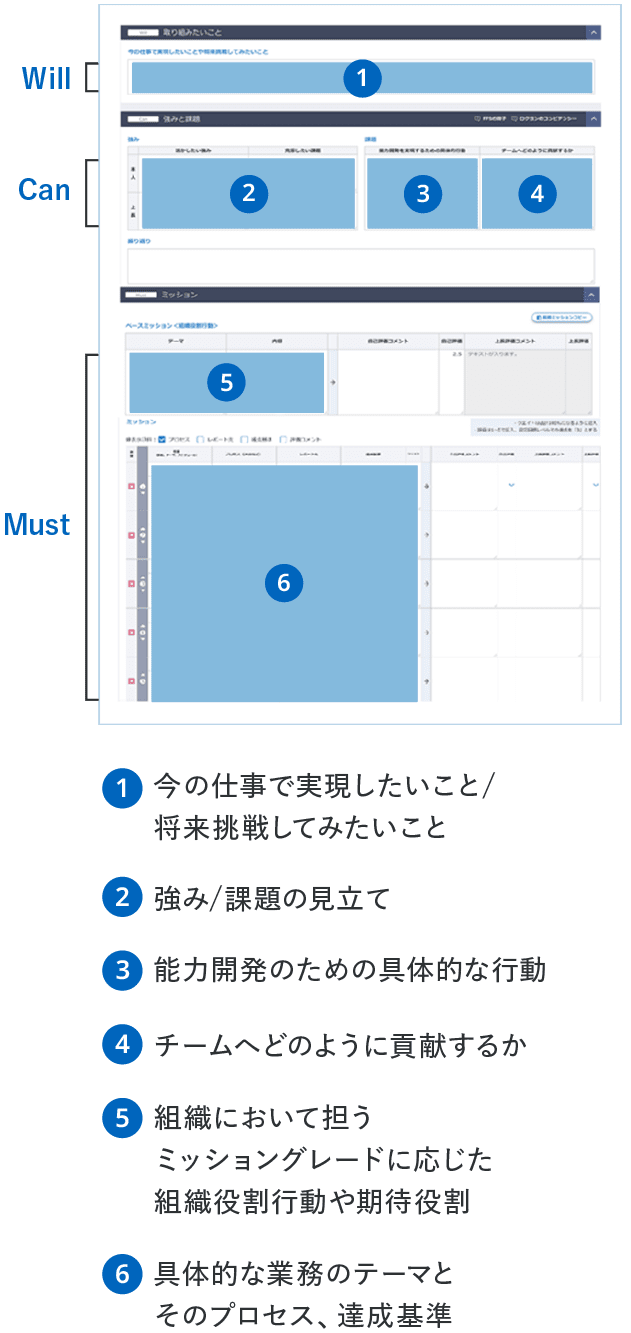

Will-Can-Mustシート

一人ひとりの個性を生かし、やりたいことを目標に結び付けるため、本人が実現したいこと(Will)、生かしたい強みや克服したい課題(Can)、業務目標や能力開発につながるミッション(Must)の項目からなる目標管理シートを用いて、半年ごとに運用しています。それぞれの項目について、本人と上司が擦り合わせを行い、本人が情熱を持って主体的に取り組めるような配置・ミッションを設定します。

Will-Can-Mustシートの上司と本人の擦り合わせステップ

-

Will-Can-Must設定面談(4月上旬~/10月上旬~)

対話を通じて、Will-Can-Mustの記載内容のすり合わせを行う

1on1 ミーティング(定例・よもやま)

-

中間面談(7月上旬~/1月上旬~)

期中に振り返りを実施し、柔軟に修正を行う

1on1 ミーティング(定例・よもやま)

-

振り返り面談(9月上旬~/3月上旬~)

半期成果および能力開発テーマの振り返りと、次の半期のテーマの方向性を対話を通じて決める

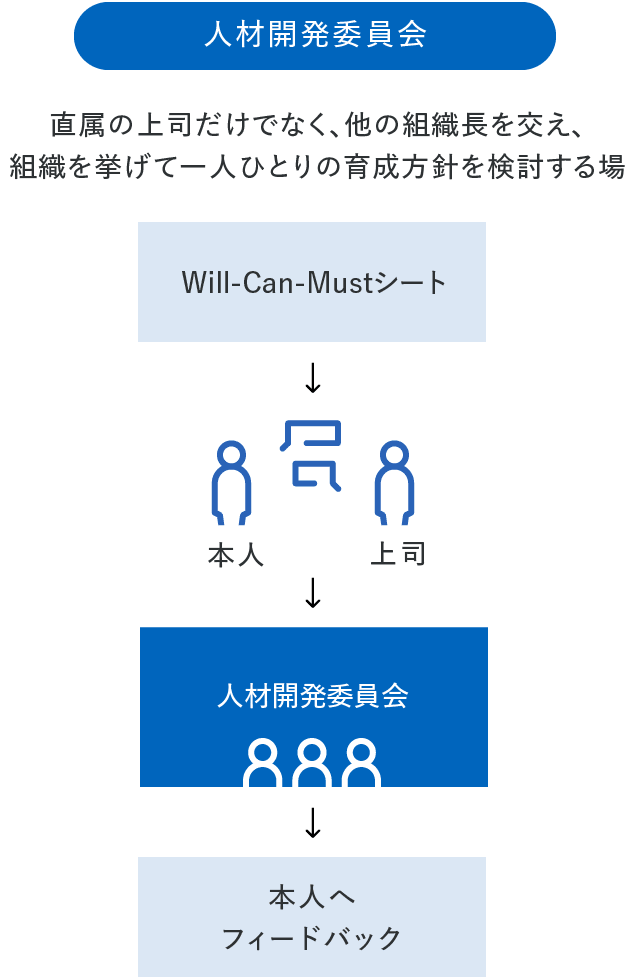

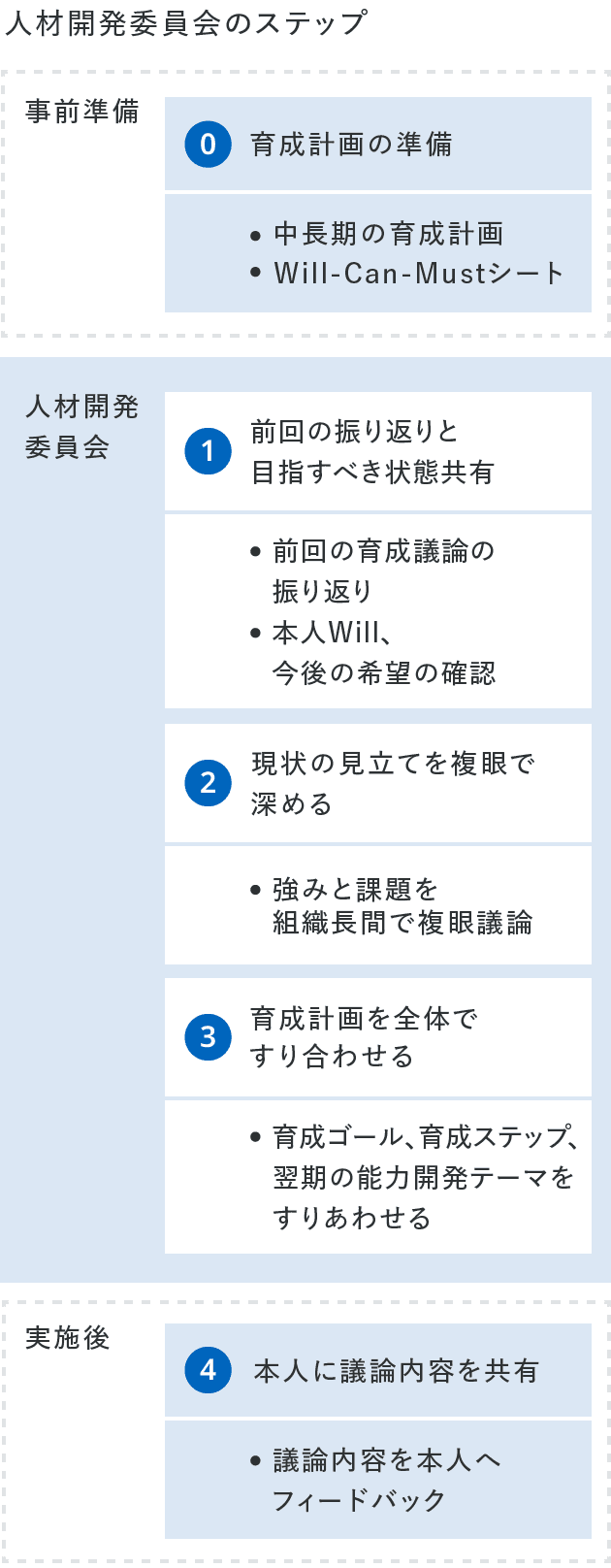

人材開発委員会

直属の上司だけでなく、他の組織長を交え、組織を挙げて、従業員一人ひとりの育成方針を検討する場が「人材開発委員会」です。Will-Can-Mustシートにまとめられた、本人の意志(Will)と強みや課題(Can)に対して、どのような仕事やポストが適切かを半年ごとに、人材開発委員会の場で議論して決めていきます。直属の上司だけでなく、他の組織長を交え、組織を挙げて、従業員一人ひとりの育成方針を検討する場が「人材開発委員会」です。

- 対象人数

-

15,848人

- ※2024年3月末時点

アップワードサーベイ

全マネジャーが半年ごと、自身のマネジメントの自己点検を行うために実施される、メンバーからのフィードバックを受ける施策です。

マネジャーの関わり・支援行動を3つの支援「ミッション遂行支援(=仕事への支援)」「内省・自己理解支援(=経験から内省を促す支援)」「コンディショニング支援(=不安や悩みの軽減・解消の支援)」と基本姿勢「一人ひとりの個を尊重する関わり(=バイアス自覚・対処、インクルージョン)」として設計・その状態を可視化し、結果を基に振り返り、メンバーマネジメントの向上を目指す後押しをしています。

また、多くのマネジャーが結果を基に上司と対話をし、意見やアドバイスを踏まえて具体的なアクションプランを策定しています。

- サーベイ後の個人振り返り実施率

-

92%

- メンバー回答率

-

96%

- サーベイ後の上司との対話 実施率

-

70%

- ※2024年3月末時点

よもやま/1on1

リクルートには、上司との定期的な1on1の他にも、とりとめなく気軽に雑談しあえる“よもやま”の文化があります。まだ自分でもうまく言語化できていない状態でも、他者と対話することで、新しい発見に繋がったり、本当に大切にしたい好奇心・情熱に気付くきっかけになります。

- ※「年間約300時間」は、人材開発委員会等よもやま以外も含めた総育成投下時間

- 組織長1人当たり育成投下時間

-

約300時間/年間

- ※2022年時点制度の理論値

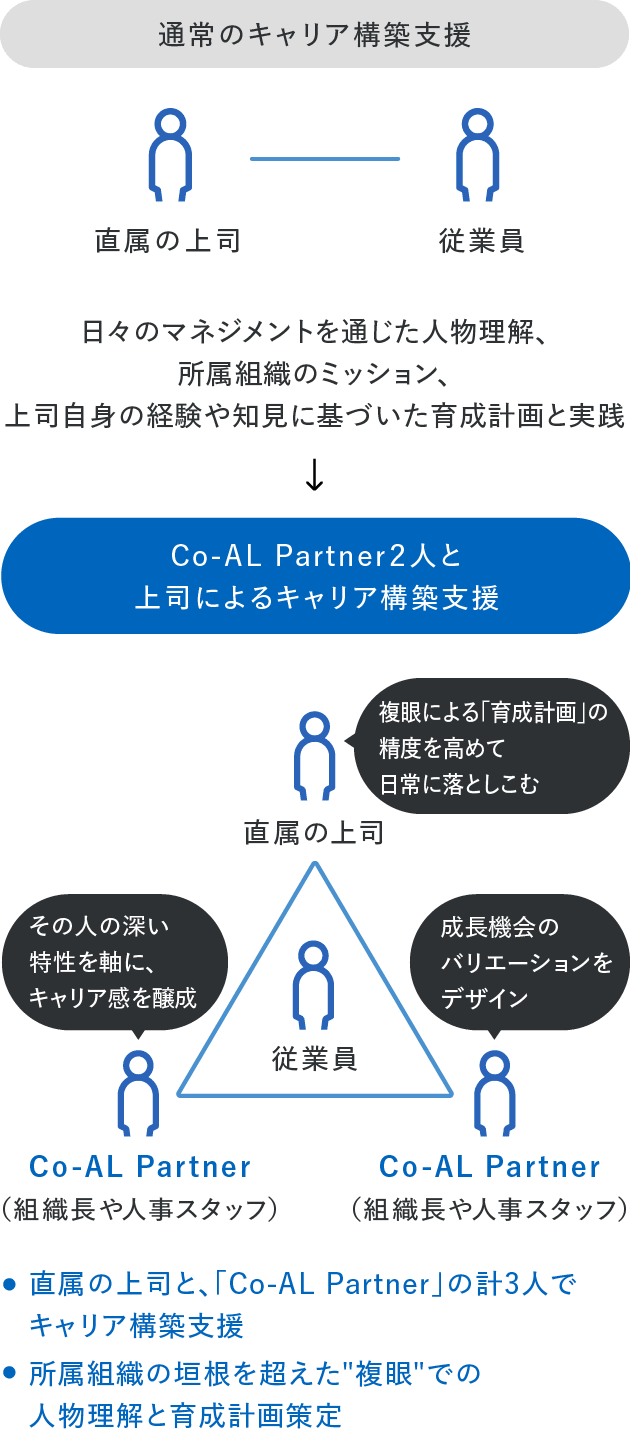

Co-AL Partnerによるキャリア支援

コーチング技術やリクルート独自の「人物理解」「育成デザイン」技術を習得した「Co-AL Partner*(コアルパートナー)」が、2人1組でメンバーとのコーチングセッションを行います。直属の上司とは異なる視点から、これまでのキャリアや「どのような時にエネルギーが湧いてくるのか」などを振り返り、その人らしい資質を深く捉えた上で、目指したい「自分らしいゴール」を描くことを支援。受講メンバーにとっては、日々の仕事という視点から少し離れて、自分自身を俯瞰したり、業務では発露されていない潜在的な部分も含めたありのままの自分を、深く捉え直したりする機会となっています。セッション後は、「Co-AL Partner」の2人と直属上司との3人で、多様な視点・観点からその人らしい成長の道筋をデザイン。人材開発員会での議論やWill-Can-Mustに接続していきます。

- *Co-AL Partner:「Co- Authentic Leadership Partner」

関連リンク

自己決定の仕組み

一人ひとりの好奇心や強みが生かされるような、機会との接続を大切にしています。会社から期待を受けて任される機会に加えて、一人ひとりも自ら社内外で機会を創り出し、自身の成長と社会への価値創造に繋げていきます。

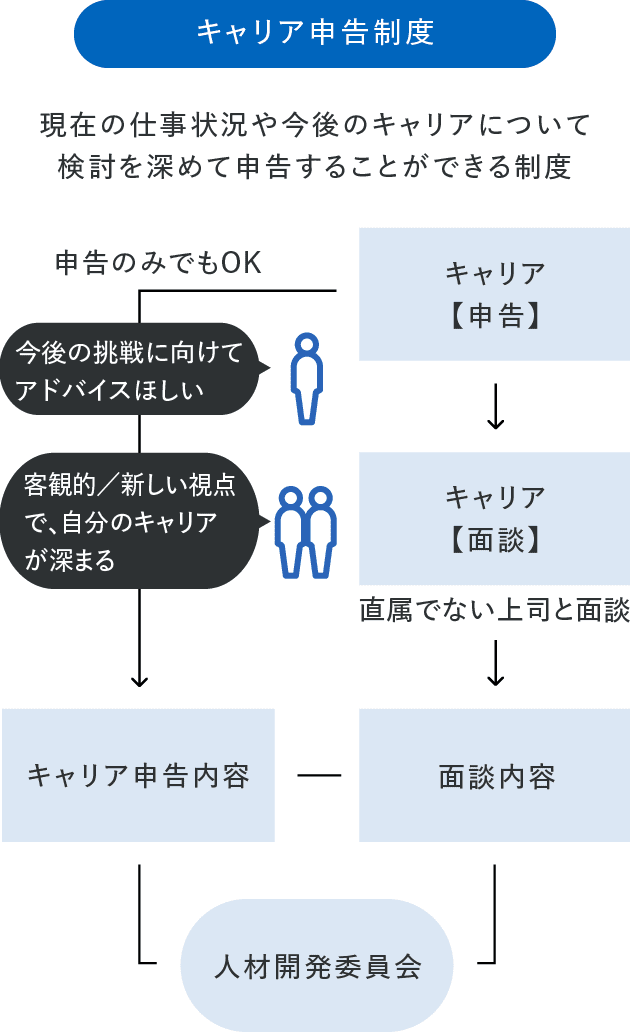

キャリア申告制度

自分が思い描くキャリア要望を、組織に表明できる制度です。面談を通じて自分の将来像や今後獲得したい経験や強化したい能力を整理し、将来のキャリア形成について、理解を深めることができます。日常接している上司以外との面談が可能となっているので、自身の今後のキャリアを描く際に得たい示唆を得ることができます。CO-EN MAPという社内ツールを使い、社内にどんな部署があるのか検索したり、各組織のミッション、仕事内容、在籍メンバーのキャリアなどの情報を閲覧することもできます。

- 申告者数

-

1,494人

- 面談実施数

-

1,013人

- 面談満足度数

-

96%

- 新たな気づき・

発見につながった人の割合 -

95%

- ※2024年3月末時点

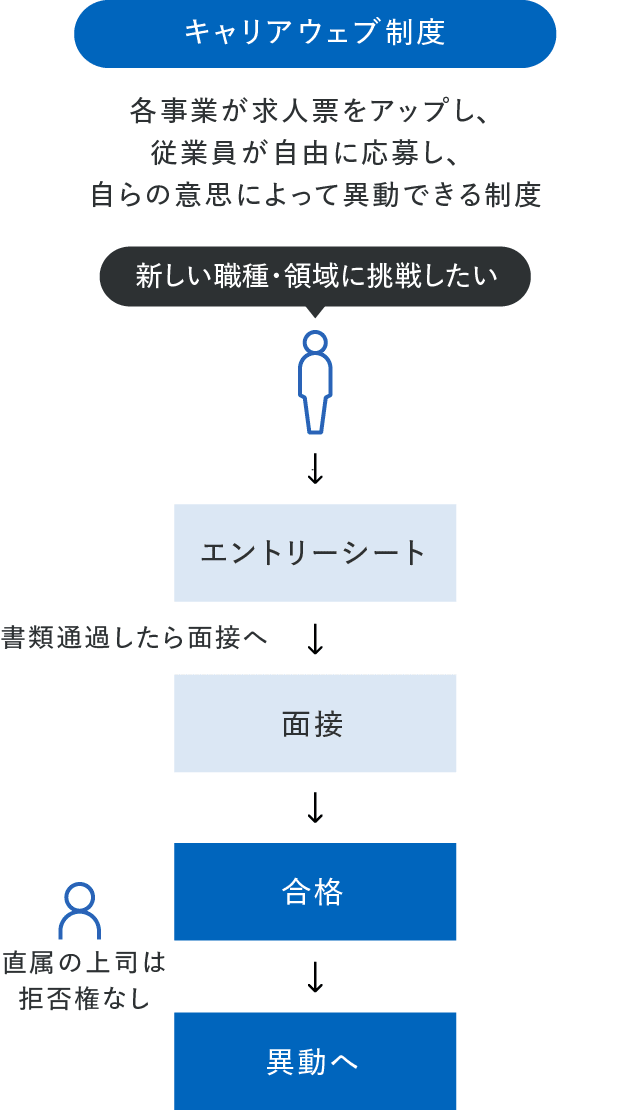

キャリアウェブ制度

社内の全事業の仕事をオンライン上でアップし、従業員が自由に応募し、異動できる制度を導入しています。応募者と各事業担当者が面接を実施し、双方の希望が合えば異動は成立。元部署の上司は拒否権を持ちません。この制度により、従業員一人ひとりの新しいキャリアへの挑戦を後押ししています。

- 募集ポジション数

-

329

- エントリー数

-

643

- マッチング数(=自主異動実現数)

-

185

- ※2024年3月末時点

関連リンク

兼務

リクルートでは、本人の適性やキャリアを考慮して、複数の職務を任せることがあります。異なる事業領域や職種を同時に担当することもあり、多様な経験が育まれる機会となっています。

副業・兼業

リクルートでは、兼業や起業されている方のダブルワークも可能です※。これにより、従業員一人ひとりは会社の外の機会を活用することで学ぶことが可能となり、同時に会社としても新たな価値創造につながる機会として捉えています。

- ※就業規則(競業禁止など)にのっとっている場合に限るため、入社後に申請いただき、承認が必要となります。

- 副業・兼業

-

1,404名

- ※2024年3月末時点

関連リンク

研修と等級の仕組み

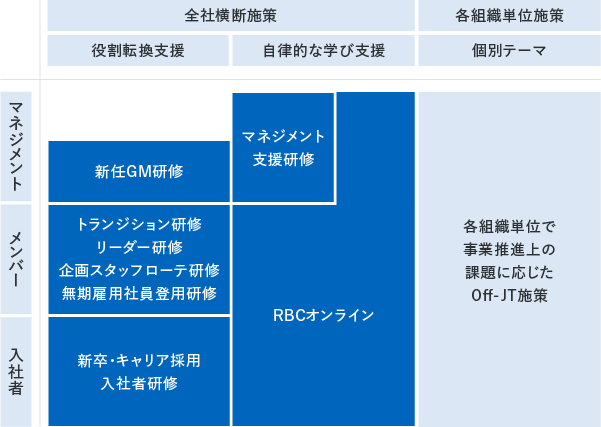

研修の仕組み(Off-JT)

従業員一人ひとりの「自律的な学びと気づき」を大切にしています。キャリアの節目をスムーズに乗り越えるためのサポートや、それぞれの好奇心の伸ばし方にフィットする多様な学習機会の提供によって、継続的な進化を後押ししていきます。

マネジメント研修

新任マネジャー向け研修プログラム、および新任も含めた全マネジャー向けの研修プログラムを展開しています。リクルートは、マネジャー自身が進化することが、人や組織の進化につながると考えています。メンバーの価値観や働き方の多様化が進みマネジメントの難易度が高まっています。進化には、これまで積み上げてきた経験やスキルだけに頼ることなく、「学び直し」続けていくことが求められます。

トランジション研修

役職や職種など、役割転換タイミングにおいて必要なスキル・スタンスの獲得を支援し、早期活躍の実現を後押しする研修施策です。役割の転換をキャリアの節目と捉え、意識や行動を変える必要性を認識するきっかけを早期に提供することで、個々人の新しい機会への適応を早め、次の機会の獲得へ向けた挑戦を後押ししています。

RBCオンライン

500コース以上の幅広いジャンルの学習機会(動画コンテンツ)を所属領域や役割・雇用形態問わず全従業員を対象に自主応募型で提供しています。全面的にオンライン化することで、時間や場所の制約にとらわれない学習機会の提供を実現しています。

- ※RBC:Recruit Business Collegeの略

オンボーディング研修

新卒入社者に対しては、社会人へのトランジション、自己理解、内省など多岐にわたる研修プログラムを準備しています。人事が1年間、立ち上がりの伴走を行っています。また、キャリア採用入社者に関しても、リクルートのカルチャー理解を中心とした研修プログラムを実施しています。転職後、組織風土への戸惑いで足が止まることが生じないよう支援を行っています。新卒、キャリア採用共に、職場適応を促進するためのパルスサーベイを導入し、上司や人事が入社者のコンディションを把握しています。成長の後押し、躓きの回避に繋げられる仕組みも取り入れています。

ITブートキャンプ研修

学生時代のIT知識・経験だけではなく、本人の志向、特性に合わせた新卒入社者の配属を行っています。入社後、プロダクト開発、UIUXデザイン、Webマーケティングなどに携わることとなる新卒入社者に対して、プログラミング、データベース、WebマーケティングなどITを使ったビジネス推進を学ぶ「新人ブートキャンプ」を実施しており、未経験者であっても、一定水準のITビジネス知識理解を習得した上で、実務をスタートできる仕組みを作っています。また、一部の社内異動者、キャリア採用入社者に対しても、同様のIT基礎レベル向上の施策を準備しています。経験者に参画頂くだけではなく、積極的に社内で育てていく取り組みにも注力しています。

等級の仕組み

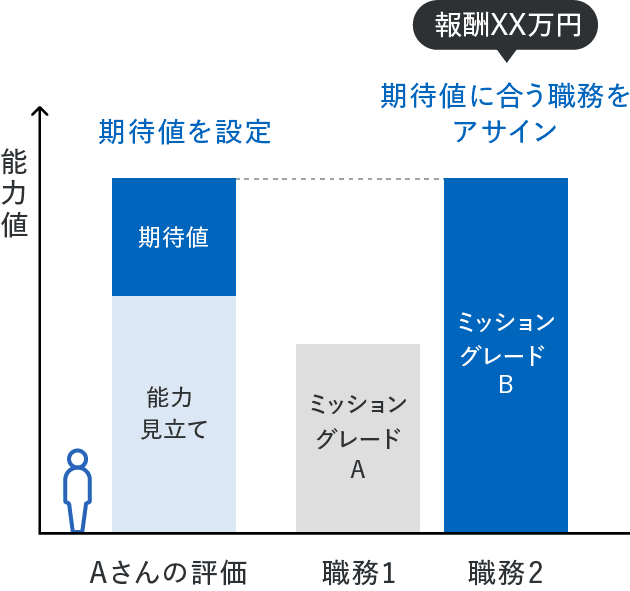

ミッショングレード制

年齢や入社年次、経験、性別に関わらず、任される職務に応じて等級(グレード)を決定する人事制度が「ミッショングレード制」です。

半年ごとに、個人の能力見立てに基づき、どのぐらいの成果を期待するかや、更なる成長に向けて任せたいかの期待値を定め、職務価値を設定します。担う職務の価値(期待成果)でグレードが決まるため、年次や経験にかかわらず、高い価値の職務を担う個人には高いミッショングレードが設定され、マネジメントだけではない、ハイプロフェッショナルラインなど多様なキャリアパスを選択できます。

これにより、スピーディーで柔軟な人材任用、常に一人ひとりが能力をいかんなく発揮できるような風土が、維持・促進されています。

役職別 平均年齢・最年少年齢(2024年4月現在)

| 最年少年齢 | 平均年齢 | |

|---|---|---|

| 執行役員相当※ | 38歳 | 48歳 |

| エグゼクティブ相当 | 31歳 | 44歳 |

| 部長相当 | 30歳 | 42歳 |

| 課長相当 | 27歳 | 39歳 |

| 全社員平均 | - | 33歳 |

- ※執行役員相当:株式会社リクルートにおいて、経営の意思決定に関与している者

年齢別の構成比率

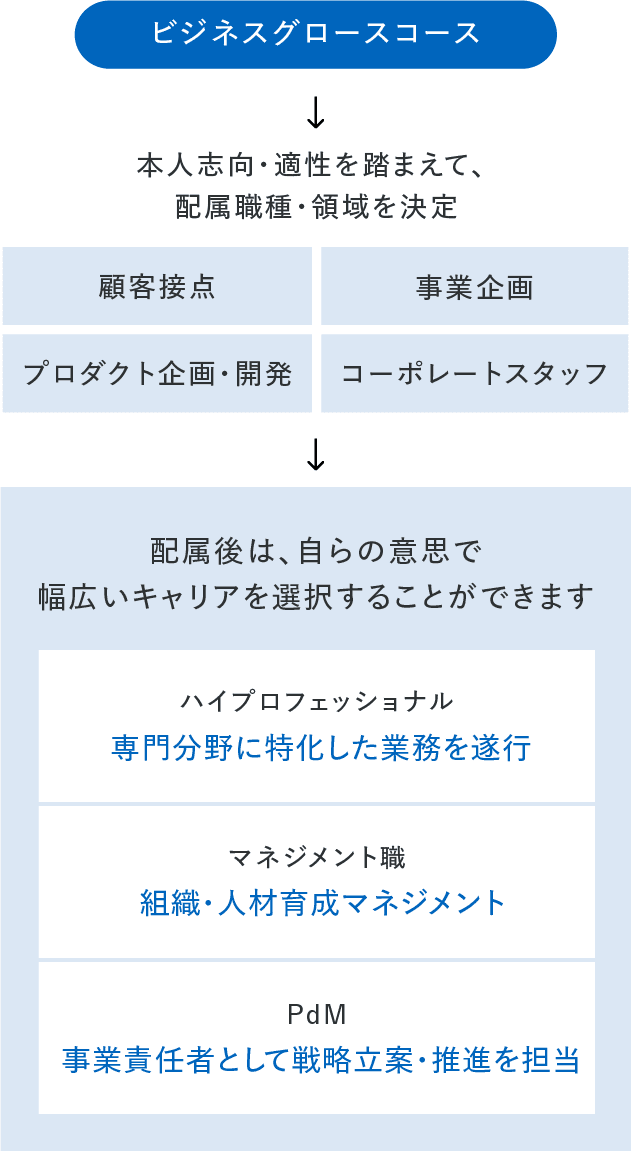

ビジネスグロースコースで新卒入社する場合のキャリアパス例

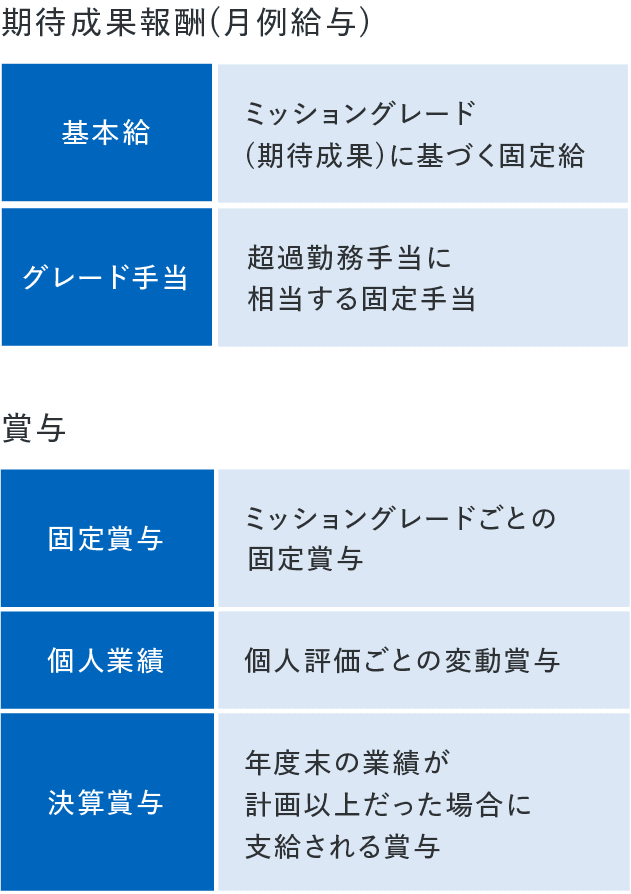

報酬制度

報酬は、月例給与と賞与から成り立ちます。月例給与は当該半期のミッショングレードに基づき、賞与は年2回(6月・12月)支払われることがあり、その際はミッショングレードや会社業績・個人業績等に連動した金額を支給します。

報酬水準は、毎年外部機関の調査資料をもとに、世の中企業とリクルートを比較し、リクルートの水準がイコールorベターになるように決定しています。

Pay for Performanceの考え方に基づき、年齢や入社年次、経験、性別に関係なく、担う期待役割と成果の高低に応じた客観的な報酬の仕組みを推進しています。

- 報酬満足度

-

64%

- ※報酬満足度:エンゲージメントサーベイ該当項目の肯定回答割合から算出(2024年3月末時点)

- ※決算賞与は、6月賞与のみ