腑に落ちる生き方を。京都の小さな出版社が考える、いまの社会にフィットする「本づくり」

肩肘張らない自然体のアプローチで、「本をつくる」という営みを問い直す。「出雲路本制作所」を京都で創業した編集者・中井きいこさんに聞く、「自分にとって無理がないこと」を大切にする生き方

「ひとり出版社」「独立系出版社」などと呼ばれ、丁寧に比較的少部数の本をつくる小さな出版社が増えてきている。編集者の中井きいこさんが2022年に立ち上げた出雲路本制作所も、その一つと言えるかもしれない。

ただ、出雲路本制作所は、そのなかでも一風違った価値観で本をつくっているようだ──「出版不況」と言われて久しい業界においても、肩肘張らない、自然体のアプローチで。

同社は本の出版だけでなく、山の木から「紙づくり」を企てたり、「地域×デザイン」をテーマにスクール運営を手がけたりしているという。「いつも判断軸は、自分たちがやっていることに無理がないかどうか」──中井さんの話からは、「腑に落ちる」ことを何よりも大切にする生き方が浮かび上がってきた。

出版社なのに、スクール運営や「山での紙づくり」も

─ 出雲路本制作所は2022年末の創業とお聞きしました。中井さんたちはこれまでどのような活動をされてきたのでしょうか?

出版社と言いながらも、まだ本は仕込み中なのですが、インクルーシブな関係で街の祭りがつくられていくプロセスを追ったドキュメント、生物や植物をはじめとした多様な視点から「鴨川」を浮き彫りにする本、「時短」ではないかたちで料理のプロセスを楽しむための本などを準備していますね。それから、私たちが普段「出版」をテーマにリサーチしている成果をまとめた本も出版しようとしています。

また、「LIVE DESIGN School」という「地域×デザイン」に関する学びの場の運営も行っています。このスクール事業は、私が前職で編集した『おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる:地域×デザインの実践』という本から着想し、昨年は270人の方に参加いただきました。

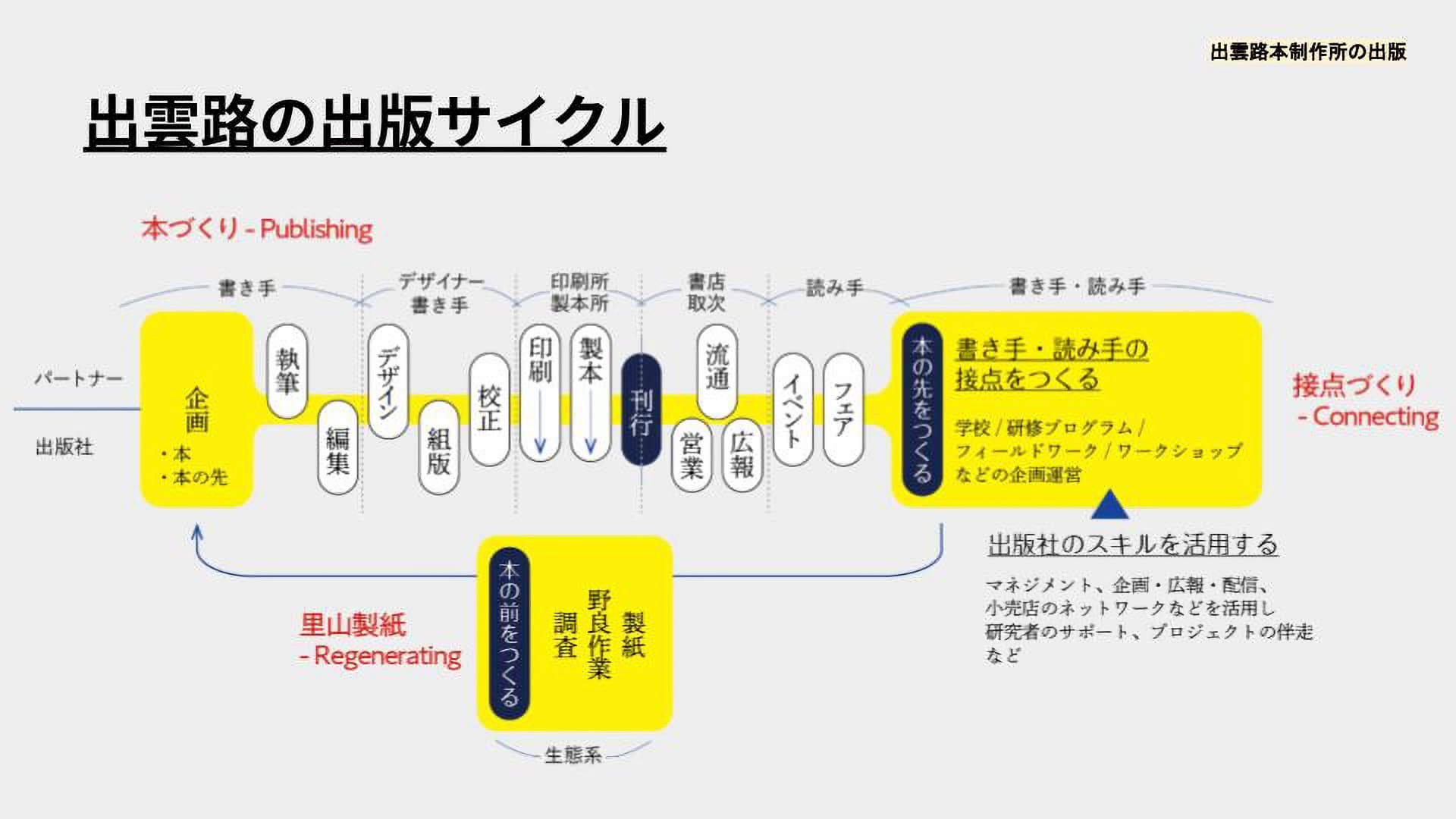

私たちは出版のあり方そのものを見直したいと思っているんです。従来の出版業界では、本づくりのピークは「刊行」にあると思います。もちろん、本の刊行後も営業や広報、イベントなどは行いますが、基本的な考え方は「本をつくることがゴール」でした。

しかし、私たちは本をつくること自体を目的とするのではなく、その本をつくった後に何かが生まれることを目指しています。言い換えれば、そもそもなぜそれを本にする必要があるのかが明快でないと、企画にならない。『おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる』という本を一緒につくった各地のデザイナーたちと、この本を継続的な学びの場にしようという話になり、LIVE DESIGN Schoolは生まれました。そんな風に、「本の先」まで企画の段階から考えたいと思っています。

さらに、最近は「本の先」だけでなく「本の前」にも興味を持っていまして。本の素材である「紙」を自分たちでつくる実験を構想しています。「LIVE DESIGN School」で地域に関わる中で、日本の里山が抱える課題への意識も掛け合わさって、森の木から紙をつくりながら、里山再生に取り組めないかと考えるようになったんです。

何千年と続く媒体の「いまの形」を考える

─ これまでの出版社とは異なるチャレンジをされているのですね。

私はもともと編集者として建築やまちづくり専門の出版社にいたのですが、本づくりはとても面白い仕事でした。でも、このまま既存の出版業界が同じやり方を続けたら、いずれ立ちゆかなくなってしまうのではないかとも感じるようになって。要因はいくつかあります。

一つは、流通面です。現在、出版社がつくった本の多くは、大量に印刷されたあと、仲介業者のネットワークを介して全国の書店へと一斉に送られます。そして、売れなかった本は出版社に返品される仕組みになっている。もちろん現場では日々改善がなされていると思うのですが、このモデルだと、本は廃棄され続けてしまうし、著者や編集者は誰に本を読まれているのかがなかなかわからないんです。

それから、紙の本をつくっているはずなのに、データを触っているばかりであることにも違和感がありました。データとして画面の中にあった文字列が、いきなり物理的な本として出来上がってくるような感覚があった。本が届く瞬間は嬉しいのですが、プロセスが見えずに物体になっていることに、いつもびっくりしてしまうんです。

また、読者との関係性という点でも、モヤモヤを感じていました。書いた人も読んだ人も、お互いにリアクションや感想をやりとりしたくても、案外そんな機会が断片的にしかない状況がもどかしくて。せっかく同じテーマに興味を持っている人同士なので、本当は感想を送る以上の、その次につながるような書き手と読み手の関係性がつくれるのではないかなと。

─ 流通、ものづくり、読者との関係性……さまざまな面で、既存の出版業界のあり方に違和感を覚えていた。

こうした歪みを少しずつチューニングしていかないと、本はノスタルジックだったり、もの好きだったり、意識が高かったりする人だけが買うようなものになっていってしまう。

私は、本は生きていくときにあると良いものだと思っています。村上春樹さんが、川上未映子さんとの対談本『みみずくは黄昏に飛びたつ』の中で、物語は何万年と続いてきたからそう簡単にはなくならない、といった話をしていたのですが、私ははその話は本にも置き換えられるなと思っていて。

本はもう何千年と続いている媒体。その長い歴史に相応の可能性があるはずです。本の形やあり方自体は、これまで時代に応じて、さまざまな変化を遂げてきました。ですから、いまの時代にフィットする本の形を考えたいというのが、私たちのモチベーションなんです。

「腑に落ちる」生き方のきっかけをつくる

─ 既存の出版業界の常識からは外れるかもしれないけれど、いまの時代に即した本のあり方が、何かしらあるべきだと。

ただただ、しんどい人が減ると良いなと思って本をつくっています。私自身、東京で生まれ育って、社会人になってからたまたま京都で暮らすようになりました。そうしたら、生活がすごくラクになったんです。自転車での移動がメインになってから、電車移動や乗り換えや人混みがすごい苦手だったんだな、と気づいて、腑に落ちた。些細なことですが、私個人にとっては、それがすごく大きなことでした。

この気持ちは、本づくりのモチベーションとも根底ではつながっている気がします。人がそれぞれ腑に落ちる環境で生活できるよう、本をつくっているところがあるかもしれません。

何かしら自分の暮らしに「腑に落ちなさ」を持っている人が、嫌なことを無理に我慢せず、「腑に落ちる」かたちで生きていけるようになる一つのきっかけとして、本を位置付けているんです。

─ そのためには、「物理的な本」であることが重要だとお考えでしょうか?

そうですね……もちろん最近は電子書籍も普及していますが、物理的な本ならではの良さがあると思います。たとえば、ポンっと空間に置かれていて、背表紙が日常的に目に触れるだけでも意識が変わると思いますし、人に渡すことでコミュニケーションが生まれたり、本棚を見ながら人と話すことでそれまで見えていなかったものが見えて、新たな気づきになったりもしますよね。

知らない世界への入り口である本は、「腑に落ちる」ための一つの重要な鍵になるはず。本を読むことで得られる感覚は、かつて東京以外の暮らしの魅力を知ったときに私が得た、パッと扉が開いたような感覚と近いような気がしています。

本が大好きだったわけではない。建築から出版の道へ

─ 本に対する熱い想いをひしひしと感じますが、中井さんはもともと本が好きだったのでしょうか?

いえ。誤解を恐れずに言えば、私はいわゆる“本好き”のタイプではないんです。大学生になってからは必要に駆られて読むようになりましたが、本ばかり貪るように読んでいた時期もありませんし、文学に没頭した時期もない。

そもそも、私は学生の頃は建築学科にいました。子どもの頃からシルバニアファミリーが好きで、間取りや家具の配置を考えるのが好きだったんですよ。そんな理由で建築学科に入ったのですが、建築設計を本格的に勉強するようになると、自分はコンセプトやゾーニングを考えるのは好きなのですが、三次元の空間に落とし込むことが苦手なタイプだとわかって。

また有名な建築家が手がけるような大規模な建物よりも、そこらにある小屋や集落のように、誰がつくったかわからないアノニマスなものに興味がありました。そして、それは設計ではなく、リサーチする対象なのではないかなと思ったんです。

そこで大学院では建築史を研究するようになり、台湾の集落や、台東区エリアにたくさんある小さな祠のお稲荷さんと地域社会のかかわりについて研究していました。

─ 中井さんが大学院で培った建築史的な視点は、本づくりにどのように活かされていると思いますか?

教科書には出てこない、市井の人々の暮らしや名も無き建物や集落がいかにして現れているのか、いないのか。そんな歴史を昔の文献や図面などに残された記述を見ながら、「誰がなぜその記述を残したのか」まで追いかける研究をしていたので、いまでも目に見えない構造や仕組みへの興味関心が強いと思います。

新卒で出版社に入社したのも、建築や都市の歴史を追いかけていく中で、「自分が歴史に残るような記述を生み出す側になったら面白いのでは?」と興味を持ったことが理由の一つです。建築の世界には、必ずみんなが読んでいる名著があって、建築史は名著によって築き上げられた側面があると考えると、自分がそうした本をつくる立場になれたら意義深いと思い、編集や書籍にかかわる仕事をやりたいと思うようになりました。

流れに身を任せて、「腑に落ちる」あり方へ

─ その後、会社を立ち上げるにあたって「出雲路」という地名をつけたのはなぜでしょうか?

そもそも出雲路は、たまたま友達とシェアハウスをはじめた場所だったんです。「京都は自転車があればどこにでも移動できるのだ」と知って世界が変わり、鴨川も近いので、すごくいい場所だという印象がありました。

社名を考えている時に、「自分の思想や大切にしたいコンセプトって、すぐに変わるだろうな」と思ったんです。だから自分を超えた、もっと息の長いものを名前につけたいと考えて、地名を借りることにしました。

地名を借りるからにはもっと地域のことを知りたいと思って調べてみたんです。すると、もともと江戸初期から昭和初期まで出雲寺家という出版社があった。しかも研究者がその出版社に関する専門書を一冊出すくらいには影響があったということもわかってきました。

そうした偶然もあって、その後も色々と資料を探したり、地元の人に話を聞いたりしながら、出雲路についてのリサーチを深めていくようになりました。最近はその流れで地元の神社の氏子青年会に入らせていただいて、地域のお祭りや行事のお手伝いもさせていただくようにもなっています。

─ 地域の行事をお手伝いしているのは、出雲路の“まちづくり”にもかかわりたい、という気持ちからでしょうか?

いえ。ただ自分が暮らし働く出雲路という地域のことを、もっと知りたい。自分たち視点で、「興味がある」「知りたい」という欲望に従って動いているだけです。それが結果としてまちづくりと呼ばれることもあるかもしれませんが、今のところは知りたいから、というモチベーションが大きいです。

もしかしたら、これは編集者としての癖かもしれません。たとえば、書き手の方に原稿をいただいたときに、ちょっと抽象的だったり、曖昧だったりする箇所に対して、「もっと補足してほしいです」とお願いするじゃないですか。それと同じで、自分たちの活動に対して、編集者として校正を入れまくっているのだと思います(笑)。

─ 先ほど本を通じて「腑に落ちる」ためのきっかけをつくりたい、とおっしゃっていました。ご自身たちの活動に関しても、「腑に落ちる」ことを目指して、問いかけ続けているのかもしれません。

たしかに。新しいことをやりたいというよりは、出雲路という場所の時間の流れの中で、その波に乗って自然な状態でいたい、という感覚がある気がします。いつも判断軸は、「自分たちがやっていることが無理がないかどうか」。流れに身を任せていくと、事業のアイデアや方向性なども、何かへと導かれていくような感覚になります。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 中井きいこ(なかい・きいこ)

- 出雲路本制作所 代表

-

1993年東京生まれ。学生時代は日台での建築都市史研究やフィールドワークに明け暮れ、その後学芸出版社に入社。2022年の暮れに京都で株式会社出雲路本制作所を立ち上げる。2024年に最初の本を刊行予定。過去企画した書籍に『サーキュラーエコノミー実践』『おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる』など。地域とデザインの学校「LIVE DESIGN School」運営局。