「月に家を建てる」——壮大な夢に挑む起業家に聞く、諦めず粘り続ける方法論

宇宙建築という壮大なビジョンへ挑むOUTSENSE 高橋鷹山さん。途方もないような夢に向かい、ぶれることなく挑むために大事にすることとは。

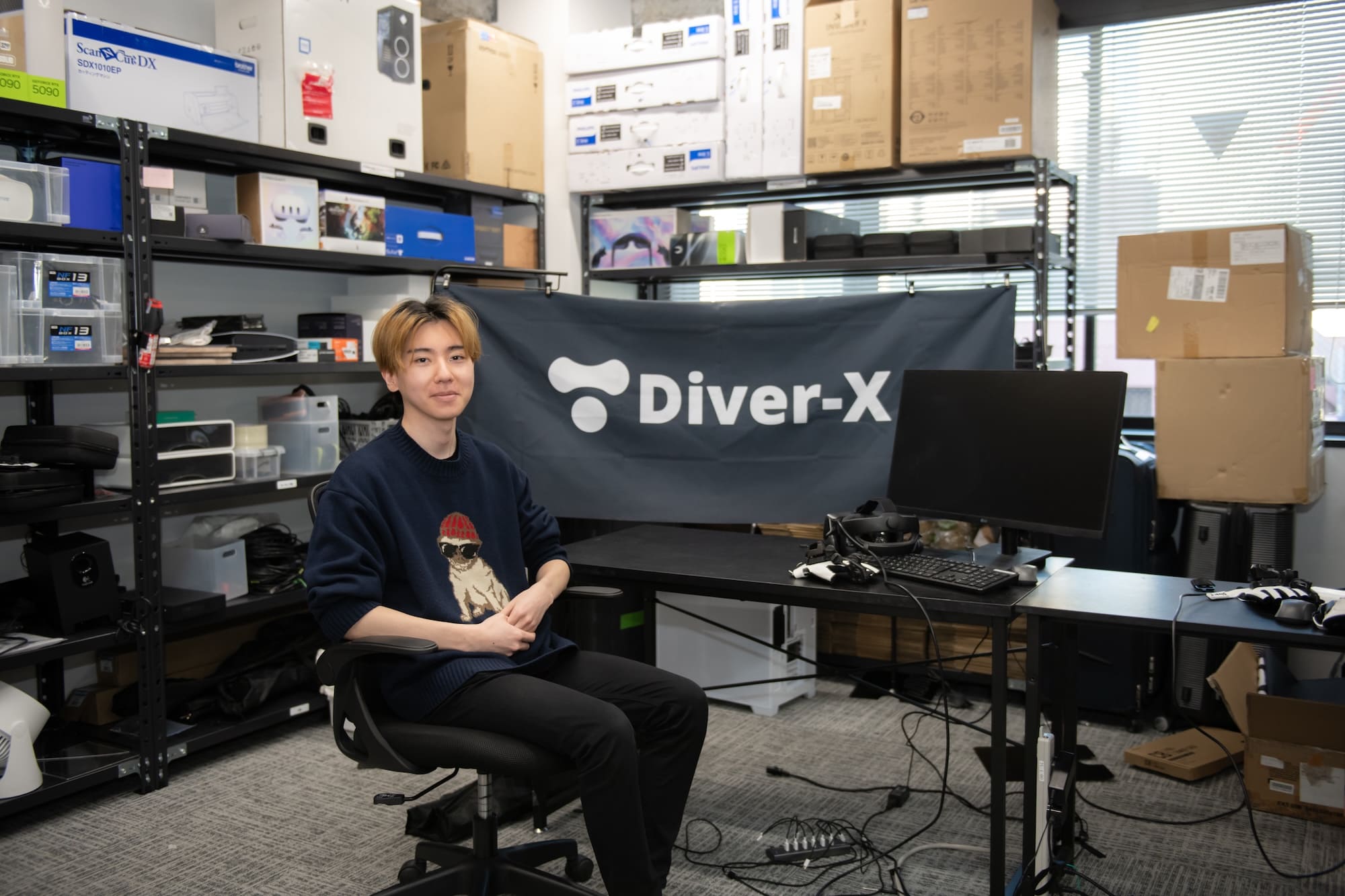

「月に家を建てたい」──そんな野望を語るのは、株式会社OUTSENSE 代表取締役CEOの高橋鷹山(たかはし・ようざん)さん。自身で立ち上げた宇宙建築学サークルの仲間と共に、2018年8月にOUTSENSEを設立した。現在は宇宙に家を建てるための「折り工学」という技術を活用して、地上での課題解決に取り組んでいる。

一見途方もないような目標に向けて尽力しているように見えるが、高橋さんはなぜその目標にコミットし続けることができるのだろうか。ときに「そんなの無理」と言われながらも着実に実現への歩みを進める高橋さんに、「夢の解像度を上げる力」について聞いた。

折り紙から生まれた技術で月に家を建てたい

― はじめにOUTSENSEがどのような活動をされているかお聞かせください。

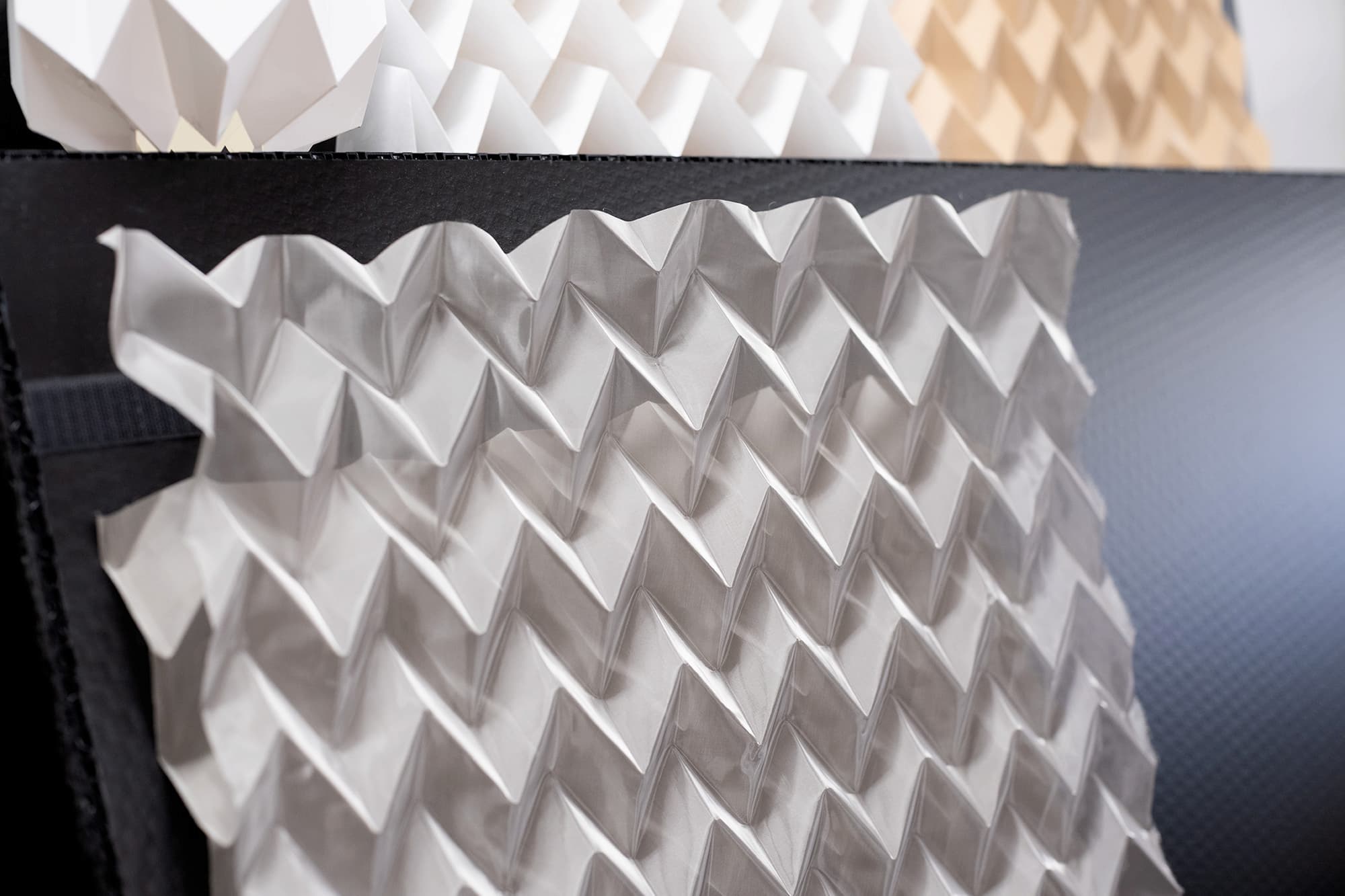

OUTSENSEは「折り工学」という折り紙の設計技術を活用し、製品開発や研究開発を行う会社です。折り工学とは、日本の伝統的な折り紙を、科学的な手法や工学的な視点で研究・応用する学問領域です。例えば、折り紙の技術を建築構造に活用し、軽量で強固な構造物をつくっています。

この折り工学を用いて、僕らは最終的に「月に家を建てること」を目指しています。そのためにまず取り組んでいるのは、折り工学を活用したプロダクト設計。例えば、防災用品や車の外装品の軽量化、緊急時のパラシュート……さまざまな領域で、折り工学の技術を活用した設計の提案をしています。

― 折り紙の技術が、軽量で強固な構造物を生み出すんですね。折り工学は特にどのようなシーンで活きてくるのでしょうか?

例えば環境負荷低減や、生産時のコスト削減などで活躍します。

近年包装容器の素材が紙にシフトしてきていますが、強度面での課題を解消するためにさまざまな加工が必要になるケースも多い。それに対して、折り工学の観点から折り目や罫線を入れると、少ない手間で強度を上げることができる。結果、紙の梱包容器を低コストで提供できるため環境負荷低減にも繋がります。

またさまざまなものを生産する場合、折り工学は大幅な生産コストのカットに寄与する場合もあります。包装容器や工業用部品などを製造する際、一般的には金属などの金型を用いて製造することが多いのですが、金型の製造にはそれなりのコストがかかります。特に少量生産の場合にはこの金型の製造コストが重くのしかかる。

僕らは金型を使わず、折り工学の技術を生かした加工が可能です。例えば「ハーフカット」と呼ばれるVの字に削る方法で折り目となる罫線をつけ、手作業で折り目をつけるだけ。手作業の分手間は増えるものの、金型代が不要なので生産コストダウンにつなげやすいんです。

たどり着くと目標を失う。高校時代に得た気づき

― そもそも、高橋さんはなぜ「月に家を建てたい」と思うようになったのでしょうか?

宇宙建築を初めて知ったのは浪人時代でした。元々僕は文系だったのですが、建築家の祖父の影響で建築に強い興味があって。自分の進路を考えた末、理系である建築学科に進むために浪人をしていたんです。

ちょうどその頃、『俺たちに不可能はない!日本のすんごい技術』(中経出版、2012年)という本に出会いました。大手建設会社などの総力を集結して現在の建築技術を活用したら、ピラミッドや宇宙エレベーター、宇宙ホテルなどをどれくらいの予算や工期でつくることができるのか?といった夢のような構想が書かれた本です。「真面目そうな会社の大人たちが、こんなに面白いことを考えているのか!」と、衝撃を受け建築への興味がますます深まりました。

そして、自分がどんな建築をやりたいのかを考える中で、宇宙に建築を建てようとしている人たちがいて、まだ誰も実現していないフロンティアであると知りました。僕はその「まだ誰も建てたことがない」ということに心を惹かれ、自然と宇宙建築を志すようになったんです。

― ご自身が宇宙に行くことは考えなかったのですか?

いや、実は僕自身は宇宙に住みたい気持ちはあまりないんですよ。というのもロケットにのって宇宙に行き、帰ってくることを考えると怖いな…と思ってしまって(笑)。ただ自分が行くわけじゃないけど「宇宙にこの建物があって良かった」と言ってもらえたら嬉しいなと思っていて。それを作ることに心血を注ぎたいなと思ったんです。

― それは意外ですね。だからこそ、宇宙科学や宇宙工学ではなく、建築を学ばれた。

そうですね。その中で折り工学と出会いました。宇宙建築の作り方にはいくつものアプローチがあります。今僕たちが取り組んでいる折り工学を用いた「折りたたみ式」の展開構造もそのひとつ。ただ、この折りたたみ式は、コンパクトに収納でき、輸送性課題の解決につながる一方でまだ気密性の確保や放射線の対策など課題も多く、開発途中の技術です。

僕は「せっかくやるなら難題に挑みたい」と思うタイプなんですよ。そこでこのアプローチを研究する宇宙建築研究者の十亀昭人教授に師事し、折り工学を活用した宇宙建築の実現を目指すと決めました。

― なぜ、「誰も実現していないこと」に興味を惹かれたのでしょう。捉え方を変えれば「誰も実現できていない難題」と見ることもできると思います。

僕は「人生をかけて取り組めること」を探していたからですね。前人未踏の宇宙建築なら、きっと長い時間をかけてやり続けられるんじゃないかと思ったんです。たとえ、想像より早く月での建築を実現したとしても、家を建てた後にはそこでの生活を描いたり豊かな暮らしを考えたりするような挑戦もできる。人生の途中で終わってしまうような挑戦にはならないだろうとおもって、ワクワクしたんです。

― 人生の途中で終わってしまうような挑戦?

というのも、過去に一度「この挑戦はもう終わりなんだ」と目標を失ったことがあったんです。僕はもともとプロ野球選手になりたくて「甲子園に行きたい」とずっと思っていました。子どものころから野球をやり、甲子園に行くために高校を選び、現役時代にはベンチ外ではありましたがチームで甲子園に行くこともできました。その時僕は、燃え尽きて目標を失ってしまった感覚があったんです。

次の選択肢として大学、社会人、プロ野球選手を目指すことも考えられますが、それを目標に据えて実現できたとしても、おそらく30代には引退することになる。引退後は、さらに次なる目標を考えないといけません。もちろん、それも実現が困難なやりがいのある挑戦だとは思うんですが、僕はできるなら「人生かけて一つのことに挑戦し続けたい」と思ったんです。野球以外の選択をする中で、宇宙建築であれば人生単位の挑戦になると思えました。

「だれかに話してみる」からはじまる夢の実現

― 目標が遠いと、時には実現の目処が見えずに苦しくなってしまったり、それが原因で諦めてしまう人も少なくないと思います。高橋さんは、宇宙建築という壮大な目標とどのように向き合っているのでしょうか?

大切だと思うのは「やりたいことの解像度を上げること」だと思っています。解像度が低いと漠然と「難しそう」「やっぱり無理なんじゃないか」という気持ちになりますが、解像度が高まれば実現までの道筋も想像ができて漠然とした不安を払拭できる。また、その道筋や実現した状態に自分自身ワクワクできるからです。

そのためには、とにかく誰かに夢を話してみると良いと僕は思っていいます。話すと「なんでやりたいの?」「具体的にどんなことがしたいの?」「何が必要なの?」といった質問をされることがある。すると答える中で考えが整理されて、夢の解像度が自然と上がっていくんです。

たとえば「プロスポーツ選手になりたい」という夢があったとします。最初は友人や身内に話して、今度はスポーツが得意な知り合いに話してみる。いろいろな人に話すと「どんな選手になりたいのか?」と質問されたり、「それなら、こういう練習をしたほうがいい」とアドバイスをもらえたりする。

実践してみると、徐々に自分の強みが見えてきたり、上手くなったりして、上位の選手の中に身を置けるようになったりする。すると「こういう人がプロになっていくのか」と、目指すべき姿の解像度がどんどん高まっていくんです。

― 人に伝えてフィードバックを得ることで、目標への理解を深めつつ、目標へも近づいていけるのですね。

これが他者に頼らず自分自身のなかでもできるようになるとよりいいなと思いますね。自分自身で問いをたて目指すものや想像の中にあるものを言語化できるようになるようなイメージです。

人前に立つ機会があれば、それが自然と鍛えられます。「何がしたいか」を言語化して人に伝えることが多く求められますから。僕の場合、学生時代から生徒会長や学級委員長などリーダーの役割を務めることが多く、考えを言語化する習慣が身につきました。起業してからも、自分の夢や原体験を伝え仲間などを募っていく必要があるため、結果的に自分のコアにある思いを言語化する機会になっていると思います。

3年、5年、10年後…具体的に目標を据えて

― 宇宙建築実現のために、これからどのようなことに取り組んでいくのでしょうか?

やはりまずは、現在地上で取り組んでいることを、宇宙へ展開していくのが第一歩だと考えています。まずは、3年以内を目処に宇宙領域への取り組みをリリースするなど、宇宙事業に参画する狼煙をあげるところから始め、徐々に宇宙建築の開発に注力していくつもりです。もしかしたら別会社のスタートアップを立ち上げる可能性もありますが、5年後くらいまでには宇宙建築開発を進める会社のあり方にある程度の目処をつけ、その先10年で実際に宇宙に建物を建てていく……そんな未来を考えています。

― かなり具体的なタイムラインを描きながら目標を据えられているんですね。

宇宙建築というと、一見突拍子もない目標だと思われます。すると時には反発されたり、取り合ってもらえないこともある。それでも、僕は「月面に、折り工法による宇宙建築が立ち上がり、人が建物に入っていく瞬間」を目撃したい。そのために達成した状態やその道のりの解像度を上げ、自らの原動力にしてきました。夢の実現に向け、着実に近づいていきたいです。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 高橋鷹山(たかはし・ようざん)

- 株式会社OUTSENSE 代表取締役社長・CEO

-

1994年2月生まれ。2013年に名城大学理工学部建築学科に入学。その後、2015年4月に東海大学工学部建築学科へ編入し、同年6月に宇宙建築学サークルTNLを設立。2017年4月には東海大学大学院工学研究科へ進み、宇宙航空研究開発機構(JAXA)特別共同利用研究員としてJAXAの研究室に入る。同年9月に大学院とJAXAの研究室を辞め、2018年8月にOUTSENSEを設立。