リクルートでは、好奇心や情熱を起点に多様な個人が、社内外の枠にとらわれず縦横無尽に出会い、協働・協創が生まれる「公園(CO-EN / Co-Encounter)」のような場の実現を目指しています。その取り組みのひとつとして、「人生と社会課題が出会う場所」というコンセプトで学生と社会人が垣根を超えて、多様な課題に向き合う場づくりを提供するプロジェクト「WOW! BASE 」を実施しています。

地方創生・住宅確保配慮者の方の住まい探し・進路における情報格差など、多岐に渡る世の中の社会課題を題材に、学生がリアルな現場や声に触れて課題解決に挑みながら、新たな出会いや社会を知る体験を通じて自身の強みを発見し、キャリアへ能動的に向き合う機会にもなっています。

今回は、沖縄県大宜味村観光協会のご協力を得て、沖縄現地法人であるリクルートライフスタイル沖縄と「WOW! BASE」の3社協働で、大宜味村の社会課題の解決策を学生が提案する4日間のプログラムを開催しましたので、その様子をご紹介します。

過疎化や高齢化が進む沖縄県大宜味村へ。現地の魅力と課題に向き合った全4日間のプログラム

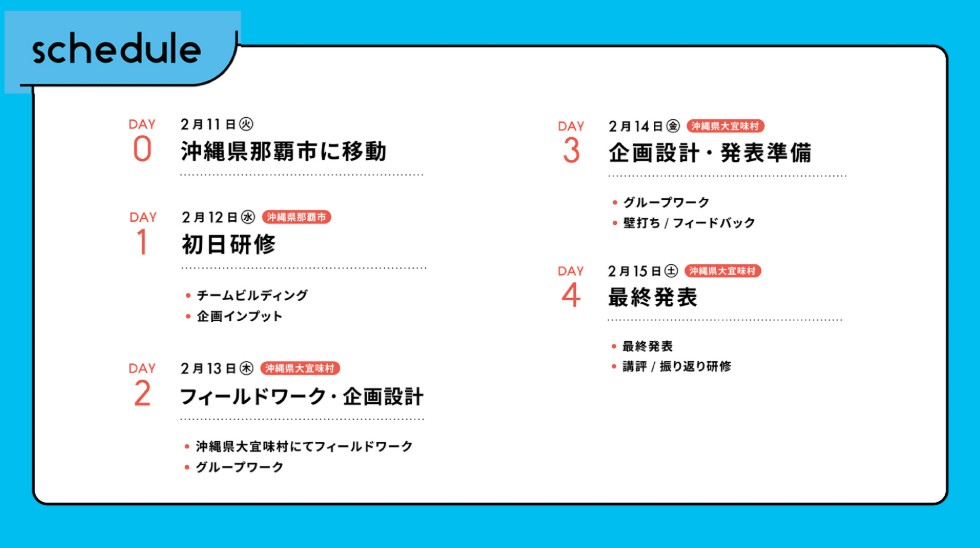

今回のプログラムは2025年2月に全4日間の行程で開催され、大宜味村を訪れた人がリピーターになるための「大宜味村での過ごし方」の提案が行われました。

沖縄県大宜味村は、沖縄県北部に位置し、豊かな自然環境と長寿の村として知られる村です。大宜味村も含まれる沖縄県北部の「やんばる」地域は、2021年には生物多様性が評価され、世界自然遺産として登録されました。しかし、沖縄県全体で見ると那覇市などが位置する南部、美ら海水族館などが位置する中部は観光地として栄えている一方で、北部は過疎化や高齢化が進んでいるといった課題があり、地域の活力を維持できる観光振興策が求められています。

今回は、そのための第一歩として、村民ではない学生たちが大宜味村を訪れた際に、どこを魅力に感じたのか?どのようなところが再度訪れたいと思う点なのか?を若者視点で言語化・表現することに挑戦しました。学生たちは自分たちが感じた“大宜味村の魅力”を1枚のチラシに表現し、制作の背景などをプレゼンテーションします。

制作に当たっては、沖縄県大宜味村観光協会の協力の下、リクルートライフスタイル沖縄で実際に地方創生に向き合っている社員が伴走。大宜味村についての事前インプットから、制作ナレッジのインプットやフィードバックを受けながら行われました。さまざまなバックグラウンドを持つ仲間とチームになって刺激し合う機会にもなりました。

Day1:まずは “人を動かす”制作のイロハを習得。大宜味村についての事前インプットも

Day1では、那覇市内の会場に集合。今回参加した 「アイデア立案」「地方創生」等に興味がある高校生、大学生、大学院生の30名が6チームに分かれて顔合わせを行い、本プログラムで必要となる知識について事前インプットを実施しました。

まず、株式会社リクルートライフスタイル沖縄の家田 敬士から、「“人を動かす”アウトプット設計のイロハ」と題して、企画制作の基礎をレクチャー。「誰に」向かって「何を」「どう」言うのかを決めることが企画制作プロセスでは重要かつ基本的なことであり、そのためには、まず、商品・クライアント・ターゲット・競合などを、構造的に把握することが大切であることが伝えられました。「キャベツ」や「公衆電話」などの身近な具体例に沿って企画制作のポイントを学ぶことで、参加した学生たちは自分事化しながら課題解決のノウハウ・ナレッジを習得。「ペルソナはどこまで深掘りするべきか」「ターゲットから外れた人の来訪が減るリスク管理はどの時点でするべきか」など、忌憚なく質問しながら意欲的に学んでいました。

株式会社リクルートライフスタイル沖縄の家田から、企画制作の基礎をレクチャー

次に、大宜味村観光協会会長兼本プログラム事務局長である大﨑 史丸さんより、「観光=対話・交流を基軸にした大宜味村の観光の可能性~来訪者から見た大宜味村の魅力を伝える」と題して、プログラムの舞台となる大宜味村の歴史、魅力や現状の課題感、村民の方々と交流する際のポイントについてお話しいただきました。

大宜味村のキーワードでもある「長寿の里」「シークヮーサーの里」「芭蕉布の里」は、村民以外の方から村の魅力だと気づかせてもらい、ブランド化したという流れがあるとのこと。村民の方々には当たり前すぎて気づいていない大宜味村の良さがあり、可能性があるということを伝えてほしい、と語られました。学生たちは時間ギリギリまでたくさんの質問をし、翌日のフィールドワークに向けて、大宜味村観光協会が取り組んでいる課題や目指す方向性について、理解を深めることができました。

大宜味村観光協会会長である大﨑 史丸さんのインプットに聞き入る学生たち

Day2~3:フィールドワークで大宜味村の魅力を体感! 村民との交流でリアルな声が聞ける重要な時間に

Day2は那覇から大宜味村に移動し、リアルに魅力を体感するフィールドワークが行われました。大宜味村村長の友寄 景善さんのご挨拶をはじめ、「やんばるの森ビジターセンター」のドームシアター視聴、「やんばるアートフェスティバル」の会場視察の後、<周遊ルートA>と<周遊ルートB>に分かれて、大宜味村の名所を訪問。学生たちにとって、実際の観光スポットを体感しながら村民の方々と交流を持つ重要な時間となりました。フィールドワークの終了後は、各グループに分かれ、Day1で得た知識と当日の体験を基に「大宜味村の魅力をデザインせよ」というお題に対しての議論を深めました。

Day3では、グループワークで議論してきた自分たちの制作案を、リクルート社員との壁打ちを通じてブラッシュアップ。作成した資料にじっくり向き合い、翌日のプレゼンテーションに備えました。

フィールドワークの様子。(左)ドームシアターで寝転がりながら、やんばるの案内を視聴(右)大宜味村のおじい・おばあと「ゆんたく」と呼ばれる交流も

Day4:若者ならではの興味深い提案が次々と! 大宜味村を訪れた人がリピーターになるための「大宜味村での過ごし方」を発表

最終日となるDay4では、大宜味村の魅力をチームごとにプレゼンテーション。ポスター1枚とプレゼンテーション資料を基に、若者ならではの視点から生まれた興味深い提案が次々に行われました。ここでは、その一部を紹介します。

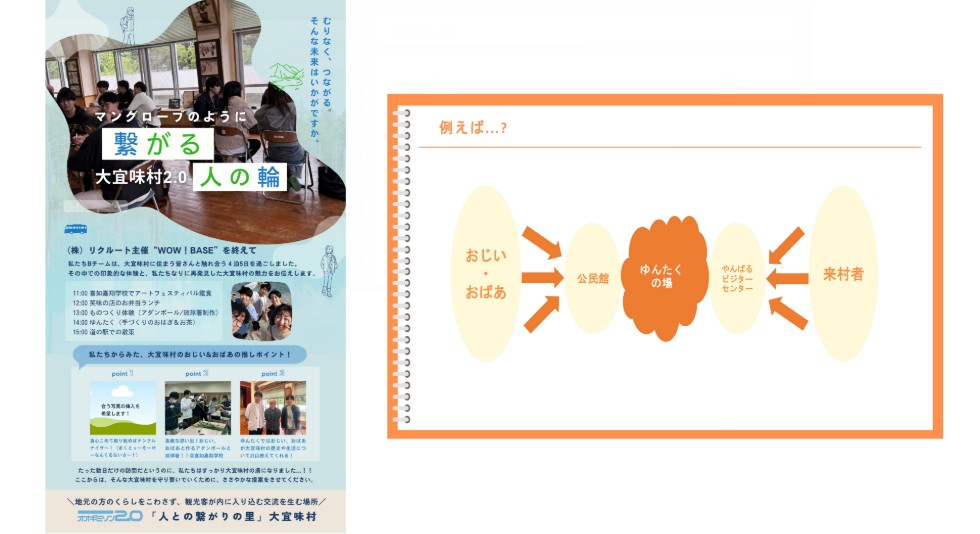

<Bチーム>

「オオギミソン2.0。人との繋がりの里~村の人が主体。むりなく、次の世代まで。」

Z世代の中では「地域体験交流タイプ」の旅行に魅力を感じる人の割合が年々上昇していることから「民泊」に注目。しかし、年齢や体力的な理由で、民泊をしたくてもできなくなっている村民がいる現状を知り、そもそも「民泊」によって村民と来村者は何を得たいのか、に着目することに。どちらも人と繋がれる場所を求めているのではないかと結論づけ、地元の方の暮らしを尊重し、観光客も楽しめる50:50の関係性を維持しながら交流できる場所として、村民が集まって生活の動線にもなっている「公民館」と、来村者がよく集まる「やんばるビジターセンター」の間に「ゆんたくの場」を設けることを提案しました。

Bチームの制作ポスターとプレゼンテーション資料の一部

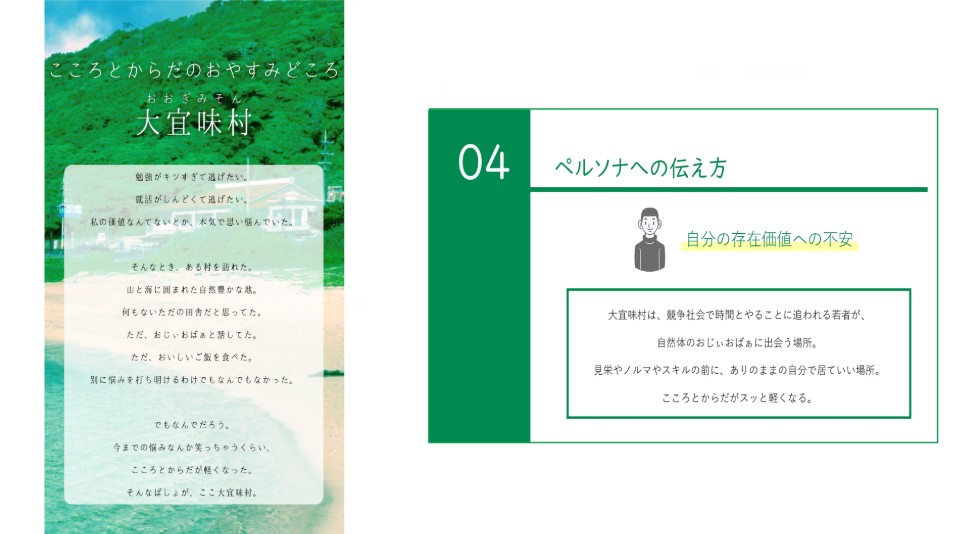

<Dチーム>

「こころとからだのやすみどころ、大宜味村」

村の人たちの背伸びしていない日々の生活に価値を感じ、村に付加価値をつけていくのではなく、村民自体が村の価値に自覚的となり、自主的な発展を遂げることがゴールであると考えました。大宜味村のおじい・おばあとの対話と素朴な村での暮らしを体験し、「人とのつながり」「地域の食文化」「ゆったりとした時間」を過ごすことにより、競争社会で大量のタスクや時間に追われている若者が、何も考えずに自然体でいられる場所があるということが大宜味村の魅力と伝えたい。その想いを1枚のポスターに込め、「ありのままの大宜味村が残っていてほしい」と願う人の輪を広げていくことを提案しました。

Dチームの制作ポスターとプレゼンテーション資料の一部

<Fチーム>

「まだ見ぬ出会いがここに~紡ぐ村。滞在型プログラム」

大宜味村にはネットでは検索できない魅力が詰まっている。ただ歩いているだけでも、ひとつの景色の中に、実は生活の中に溶け込んだ歴史と文化があることを、村民との会話の中で実感。「大宜味村の魅力」と題し、「大宜味村のおじい・おばあが、私の常識をひっくり返す!面白すぎる、この神秘の村!知り足りない!」というコピーを添えて、交流の中で知ったマニアな情報をポスターで紹介。

また、写真を撮られたくない、SNSで投稿されたくないと敬遠する一方で、村外の若者と話す機会がない、今回とても楽しかったと言う村民の声があることを受け、滞在型プログラムも提案。写真やSNSで記録するのではなく、参加者が対話を通して深く理解して記憶に残すことを目的に段階的に体験するプランです。具体的には、デジタルデトックスをし、クエスト(村の探索)や手作り体験をする、2泊3日の初級編「森で癒しを体感」。その後も、中級編、上級編と、滞在期間を延ばしながら、少しずつ、深く大宜味村を理解していきます。

Fチームの制作ポスターとプレゼンテーション資料の一部

※やんばるホテル=やんばるホテル南溟森室

1チームの発表を終えるごとに村長の友寄さんと、観光協会会長の大﨑さんから丁寧な感想をいただき、大宜味村の魅力と若者らしい視点が融合した提案に、「気づきそうで気づいていない発想だった」「皆さんの求めていることを感じ取り、それを心に受け止めて引き継いでいきたい」などの総評をいただきました。

プログラムを終えて。学生たちの率直な意見やアイデアから、地域の自然や文化、暮らしそのものに大きな可能性があると再認識

出身地も年齢も立場も超えた出会いの中で、新たな視点や気づきを得られる場となった今回のプログラム。参加した学生と大宜味村観光協会よりイベント後に感想をいただきましたので、その一部を紹介します。

■参加した学生からの感想(一部)

「海や山の自然が美しく、地元では味わえない景色を見ることができました。 また、大宜味村の食材を使ったお弁当や、『ゆんたく』を通して大宜味村の住民の温かさにも触れ、心が癒やされました。」

「4日間という短い期間で“考えること”の大切さ・議論することの意味を学びました。優秀なメンバーに囲まれ、自分の役割や苦手なことを身に染みて感じ、成長するきっかけとなりました。」

■大宜味村観光協会からの感想

全国から学生が訪れたことで、地域の魅力を新たな視点で見つめ直すことができました。ご参加いただいた皆さま本当に有難うございました。

学生たちの率直な意見やアイデアから、地域の自然や文化、暮らしそのものに大きな可能性があると再認識しました。特に、沖縄の中でも原風景が色濃く残る大宜味村の風景や、昔ながらの暮らしの知恵が、訪れる人にとって新鮮で特別な体験になることに気づかされました。大宜味村は住民のための場所であると同時に、一度訪れた人がまた来たいと思える場所でもあります。これからも、来訪者との交流を大切にしながら、村の魅力をより多くの人に伝え、何度も訪れてもらえるような関係づくりを目指していきたいと思います。

リクルートは今後も、社内外の枠を超えた多様な課題に向き合う場づくりをしながら、社会課題の解決に取り組んでまいります。