産婦人科専門医/医学博士

関口 真紀さん

公立病院で研修後、大学病院でがん患者さんの治療を担当。出産後は健診クリニックに勤務し、年間6,000人以上の子宮頸がん検診を担当。産婦人科医としての26年のキャリアを生かし、SNSなどで、生理痛・生理前のイライラ・更年期症状について、その仕組みやセルフケア、治療法について発信中。女性のさまざまな悩みを聞き、その対処法を伝えている。婦人科お悩みトリセツ主宰。

instagram @sekiguchi_fujinkatorisetsu

女性の活躍 「働く女性が知っておきたい<カラダの不調と向き合うコツ>」

キャリア 、 ワーク・ライフ・バランス 、 健康・体調管理

2024年05月14日

働く女性が自分らしくキャリアを重ねていくためのサポートとして、カラダの不調と向き合いながら働く上で役立つ知識やケアなどについての専門家のアドバイスをお伝えするシリーズ。今回のテーマは「更年期症状」。更年期に起こりやすい不調とその原因について教えていただいた 【Vol.1】に続き、【Vol.2】では「ひどい更年期障害の症状・原因・対処法」について、産婦人科専門医の関口 真紀先生にお話を伺いました。

※この記事の内容は、リリース当時(2024年5月現在)のものです。最新の情報については、公的機関のサイトなどをご確認ください。

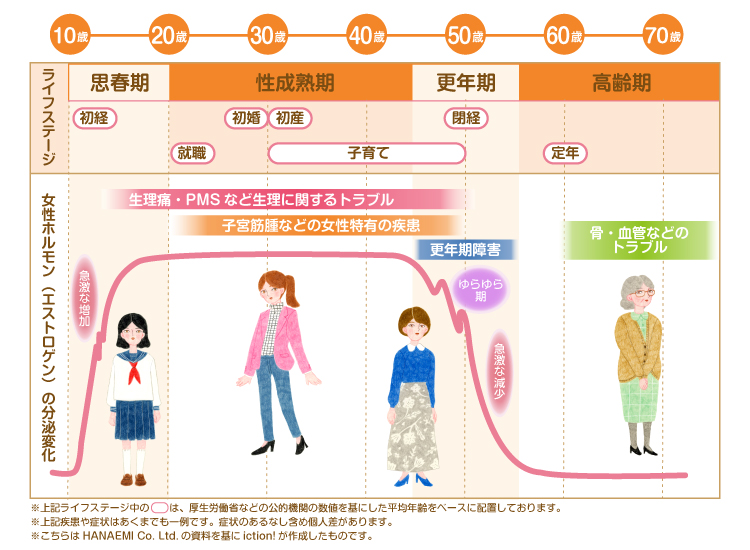

更年期の不調の原因と対処【Vol.1】でもお伝えしたように、女性の身体には、年齢とともに4つのライフステージ(思春期・性成熟期・更年期・ 高齢期)があります。個人差はありますが、50歳前後の年齢で閉経を迎え、この閉経を挟んだ前後10年間(一般的に45〜55歳ごろ)を‟更年期”といいます。この時期に女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌量がゆらぎながら減少し、バランスが崩れることで生じるココロとカラダのさまざまな不調の中を「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」といいます。

(図表1)女性ホルモンの分泌量の変化

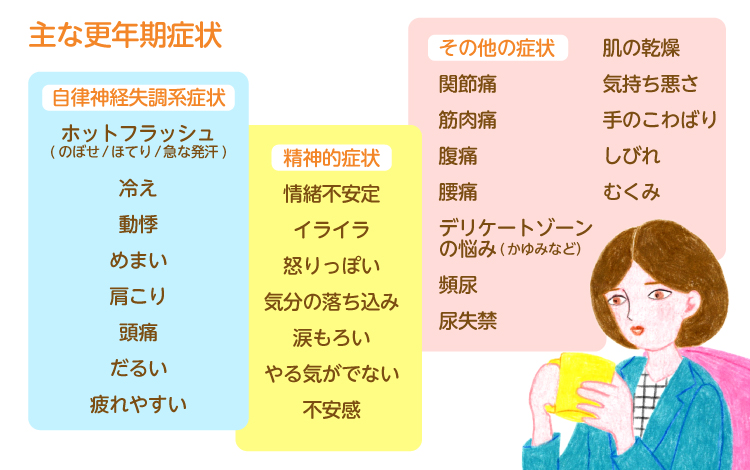

更年期障害の症状は大きく三つに分けられます。

(図表2)主な更年期障害の症状

ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)、発汗、冷え、動悸、めまい、肩こり、頭痛、疲れやすいなどの【自律神経失調系症状】や、情緒不安定、イライラ、怒りっぽい、気分の落ち込み、涙もろい、やる気がでない、不安感などの【精神的症状】の他に、腰痛、関節痛、筋肉痛、手のこわばり、むくみ、しびれ、吐き気、腹痛、肌の乾燥、デリケートゾーンの悩み(かゆみなど)、トイレの悩み(頻尿・尿失禁)など多様な症状が見られるのが更年期障害の特徴です。その中で代表的なものをいくつか詳しく説明しましょう。

更年期障害の症状としてよく聞かれるホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・急な発汗)は、閉経前の更年期の早い段階から見られる症状で、女性のおよそ6割が経験するといわれています。そのうち日常生活に支障をきたすほど重症になるのは1割程度です。自覚症状としては、突然顔や身体が熱くなる、暑いわけではないのに汗が止まらないなどの数分間の熱感と発汗や、脈が速くなりドキドキが止まらないといったものです。

ホットフラッシュを感じた時は、まずは深呼吸をし、首や顔を冷やしたり、涼しい場所に移動したりしましょう。ホットフラッシュは短時間で収まりますので、不安にならないことが大切です。最近では、涼しく汗をかいても冷えないインナーや、首周りを冷やすフェムテックの製品もあります。汗をかいた時に冷え過ぎないように服装を工夫してみましょう。

更年期に女性ホルモンの「エストロゲン」の分泌量が低下することで、心を安定させる作用がある「セロトニン」も減少します。その結果、イライラしたり、怒りっぽくなったり、気分のムラが出ると考えられています。

このイライラは、東洋医学的には、気の流れが逆行する「気逆」の状態と考えられ、漢方薬で対処することもあります。また、心の状態は健康状態とも関係します。忙しくてつい睡眠不足になっていたり、仕事で多くのタスクを抱えているとつい焦ってしまいイライラしがちです。まずは心を落ち着かせ、身体を休めた上で、目の前のことを一つひとつこなしていきましょう。また、マインドフルネス(瞑想)で「今の瞬間に、価値判断をせず、意図的に注意を向けること」も有効です。

そもそも「めまい」には、平衡機能に関連した「前庭性めまい」と、平衡機能に関連しない「非前庭性めまい」があり、更年期によるめまいは「非前庭性めまい」に分類されます。また、めまいの種類によって、ぐるぐる回る回転性めまい、ふらふらする動揺性めまい、気が遠くなる失神型めまいに分類されます。

更年期のめまいは、東洋医学的に体内にたまった水分がうまく排出されない「水毒」の状態と考えられ、水の流れを促す漢方薬を使用することがあります。また抗めまい薬や抗不安薬を使用することもあります。

症状が激しかったり長引く場合は、他の病気の可能性もあるので、専門医を受診することをおすすめします。

女性は、筋肉の弱さから肩こりに悩まされる人が多く、更年期以降は、特につらく感じるケースも。肩こりの原因は、頚椎症や肩関節周囲炎(五十肩)などの整形外科的な病気ではない場合、姿勢の悪さや筋力低下、運動不足、寒さや冷え、ストレスなどが考えられます。パソコン作業など座り仕事の人は、どうしても前かがみになりがち。定期的に肩周りを動かしたり、温めたりしてみましょう。

また、朝起きた時に手がこわばり、物が握りにくくなることがあります。そんな時は、ゆっくり手をさすったり、温めたりしてみましょう。手の不調については、大豆食品やエクオールの摂取がおすすめです。

更年期の症状は300以上あるともいわれており、一見、更年期障害とは自覚できない症状もあります。そのため更年期に起因するものだと思わずに、動悸であれば内科、めまいなら耳鼻科、頭痛は神経内科、手のこわばりは整形外科を受診する人も多いのではないでしょうか。ただ、そこで病気が見つからない場合は更年期に起因するケースも考えられますので、つらい症状をそのままにはせず、婦人科に相談してみましょう。

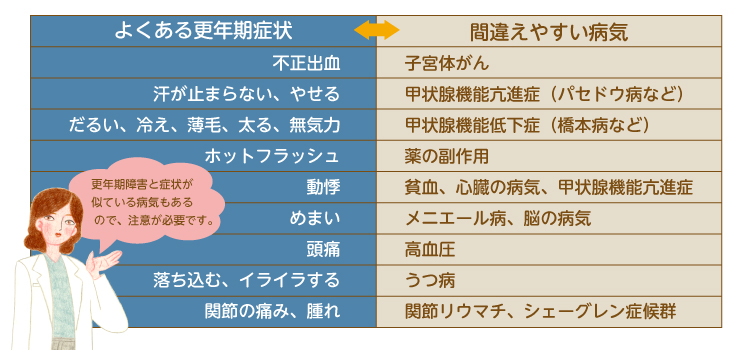

(図表3)更年期障害と間違えやすい病気

一方で、症状から更年期障害だと決めてかかるのもよくありません。更年期障害と症状が同じ病気ももちろんあり、例えば甲状腺ホルモンの病気は、多くの更年期の不調と症状が重なります。例えば、ほてりや動悸、疲れや冷えなどの症状が更年期の治療で改善しない場合は、甲状腺ホルモンの検査を受け、必要な治療を受けましょう。また、手のこわばりは関節リウマチでも見られますので、整形外科で検査を受けることをおすすめします。

ここまで、更年期障害の主な症状についてお話ししてきましたが、そういった症状を改善・緩和するための対処法についてもお伝えします。 更年期障害への対処法としては、食事や運動などのライフタイルの改善と、漢方薬やホルモン治療といった医薬品を使用した治療の二つがあります。症状につらさを感じていたり、日常生活に支障がでている、仕事でパフォーマンスが十分に発揮できていない場合は、自分に合ったケアや治療を探して取り入れていきましょう。また、症状が軽く、治療の必要がない場合でも、セルフケアや規則正しい生活習慣を心がけることで更年期を健やかに過ごすことができます。ぜひ参考にしてみてください。

カラダを動かす習慣も大事です。ウオーキング、ラジオ体操、ヨガ、自転車などの有酸素運動であなたに合ったものを、無理のない範囲で始めてみましょう。健康をキープするために、1日60分早足で歩いたり、隙間時間に筋力トレーニング(スクワット、腕立て伏せ、ダンベル体操など)やバランス訓練(片足立ち1分×3セット)などもおすすめです。

更年期を迎えるに当たり、食事や生活習慣を見直してみませんか。タバコやアルコールの取り過ぎに注意し、規則正しい食習慣を身に付けてみましょう。喫煙は閉経年齢を早め、更年期症状が生じやすくなるだけでなく、動脈硬化症などのさまざまな疾患のリスクを高めることにもつながります。また、アルコールの取り過ぎは乳がんのリスクや、高血圧、脂質異常症、糖尿病など生活習慣病のリスクを高めます。女性の場合、1日の摂取量をアルコール20g(ビール500ml 1本、または日本酒 1合、またはワイングラス 1.5杯)以下に抑えましょう。<

また、バランスの取れた食事も大切です。閉経前で生理がある場合は、どうしても鉄欠乏性貧血になりやすいので、積極的に鉄分も摂取しましょう。

更年期に必要な成分「エクオール」って?

(図表4)大豆イソフラボンの作用とエクオールの含有量

大豆食品も更年期の不調改善におすすめします。大豆に多く含まれる「大豆イソフラボン」は、腸内で「エクオール」という成分に代謝され、女性ホルモンである「エストロゲン」に似た作用を持つようになります。エクオールは、ホットフラッシュや肩こり、手指のこわばりといった更年期の症状を緩和する効果があることが分かっています。また、乳がんや前立腺がんリスクの低減や肌のシワの改善、骨密度の減少を抑制するといった効果もあります。更年期の女性に限らず、家族全員で大豆食品を摂取するといいですね。 ただし、腸内で大豆からエクオールを作ることができるのは日本人の約30~50%との報告も…。自分の腸内でエクオールを作れるかどうかは検査で調べることができます。もし、エクオールを作れない体質の場合は、エクオールのサプリメントを飲むことで同様の効果が得られます。

このように更年期障害に効果的な「エクオール」を生み出す大豆イソフラボンですが、1日当たりの必要摂取量は30~75mgです。例えば、納豆1パック40gで大豆イソフラボン30 mg、みそ汁1杯20gで6 mg、豆乳(無調整)200mlで40~70 mg、木綿豆腐1丁300gで80 mgとなります。多く取っても体内に蓄えることはできないため、毎日続けて食べることが大事です(大豆イソフラボンの摂取量が75mgを超えた場合でも、すぐに健康被害へ発展するものではありません)。

また、更年期の症状はストレスとも大きく関係しています。悩みを周囲に相談したり、話を聞いてもらい、時には心の内を吐き出すことでストレスをコントロールすることも大事です。また、更年期の症状は「消極的」「つい考え過ぎてしまう」「落ち込みやすい」といった性格を持つ人に、より生じやすい傾向があります。普段から自分なりにストレスを解消する方法を見つけていきましょう。また、少しでも症状に優しい環境で過ごす工夫も必要です。特に更年期のホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)には、空調や換気に気を配り、風通しの良い場所で仕事をしたり、冷たい飲み物をすぐに摂取できるようにしたりすることでも症状の緩和に効果があります。

薬による更年期障害の治療には、女性ホルモン補充療法、漢方薬、抗うつ薬の処方などがあります。薬による治療には、それぞれメリットとデメリットがありますので、専門医と相談しながら症状や身体に合った治療方法を見つけていきましょう。

HRTは更年期に減ってしまう「エストロゲン」を補充する治療です。エストロゲンだけでは「子宮体がん」のリスクが上がってしまうため、黄体ホルモン(プロゲステロン)と合わせて使用します(子宮を摘出しているケースでは、エストロゲンのみ)。 HRTには、飲み薬、貼り薬、塗り薬(ジェルタイプ)があり、それぞれを組み合わせて使うこともあります。どのタイプを使用するかは医師と相談しながら決めていきます。

漢方療法は、特に手足の冷えやめまい、動悸、倦怠感がみられる場合に有効だといわれています。また、症状が強いときには漢方とHRTを併用し、症状が落ち着いてきたら漢方だけを長く続けるなど症状に合わせて使い分けることもできます。

更年期に有効な漢方薬はたくさんありますが、その中でも「加味逍遥散、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、加味帰脾湯、十全大補湯、半夏厚朴湯」などがよく使われます。

ここでは、代表的な漢方薬の効果について説明します。

・加味逍遥散(かみしょうようさん)

更年期障害で最もポピュラーな漢方薬です。ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)や急な発汗におすすめです。イライラ、不安感、落ち込み、月経不順、不眠など幅広い症状にも効果が期待できます。

・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

身体の冷えや疲れを感じやすい方におすすめの漢方薬です。貧血、頭痛、腰痛、肩こり、むくみ、耳鳴りの他、月経不順にも効果が期待できます。

・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

上半身ののぼせ、下半身の冷え、頭痛、肩こりなどに効果が期待される漢方薬です。その他、月経不順、多汗にも効果が期待できます。

・加味帰脾湯(かみきひとう)

寝付きが悪い、眠っても眠りが浅い、すぐ目が覚めるといった不眠症への効果が期待される漢方薬です。心身の疲労がたまってしまっているような人に適していて、イライラ、不安感、恐怖感などの精神的症状にも効果が期待できます。

代表的な漢方薬は、薬局でも購入できますが、漢方薬を扱っている婦人科医を受診して処方してもらうことをおすすめします。自分の症状や体質に合う漢方を医師に相談しながら見つけていきましょう。

不安や憂鬱な気分が強い場合は、抗うつ剤(SSRI、SNRI)を処方されることもあります。それでも軽快しない場合は、専門家を紹介してもらいましょう。

更年期の症状は、多くの女性が経験するものですが、決して我慢しなければいけないものではありません。まして、その症状が日常生活に影響を与えるほどだとしたらなおさらです。更年期という長い期間を乗り切るためにも、適切な治療を受けてみませんか?

現在の状態を認識し、あなたに合った対処をするためにも、「この程度で病院に行くなんて…」と思わず、まずは婦人科を受診し、更年期障害の症状について相談するところから始めてみてください。

最後に『iction!(イクション)』が実施した調査※に寄せられた、更年期の症状に悩むリアルな声をご紹介します。更年期の不調は多くの女性が経験するとはいえ、その症状も重症度も人それぞれ。それ故に周囲に理解されにくく、一人で抱えこんでしまうケースも。また、更年期はキャリアの重要な時期とも重なるため、仕事への影響に悩んでいる声もよく聞きます。「あれ?今日はいつもとちょっと違うな…」職場の上司や同僚の様子にそう感じるときはありませんか。もしかしたらそれは、更年期のつらい症状に悩んでいるサインかもしれません。まずはどんな症状があるのかを知ることで、周囲の皆さんに更年期の症状を少しでも理解していただけたらと思います。

(iction!調査「更年期症状によって、働く際に困ったエピソードがあれば、状況についてできるだけ具体的に教えてください」の回答より抜粋※

産婦人科専門医/医学博士

関口 真紀さん

公立病院で研修後、大学病院でがん患者さんの治療を担当。出産後は健診クリニックに勤務し、年間6,000人以上の子宮頸がん検診を担当。産婦人科医としての26年のキャリアを生かし、SNSなどで、生理痛・生理前のイライラ・更年期症状について、その仕組みやセルフケア、治療法について発信中。女性のさまざまな悩みを聞き、その対処法を伝えている。婦人科お悩みトリセツ主宰。

instagram @sekiguchi_fujinkatorisetsu