明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科教授

リクルートワークス研究所特任研究顧問

野田 稔さん

野村総合研究所、リクルートフェロー、多摩大学教授を経て、現職に至る。組織論、経営戦略論を専門分野とし、組織で人がいかに行動するかということを研究。組織論、リーダーシップ論に関する書籍も多く、人材マネジメント分野の開拓者の一人である。

ミドルシニア 「人手不足時代のミドルシニア活躍 ~50代・60代がモチベーション高く働き続けるには~」

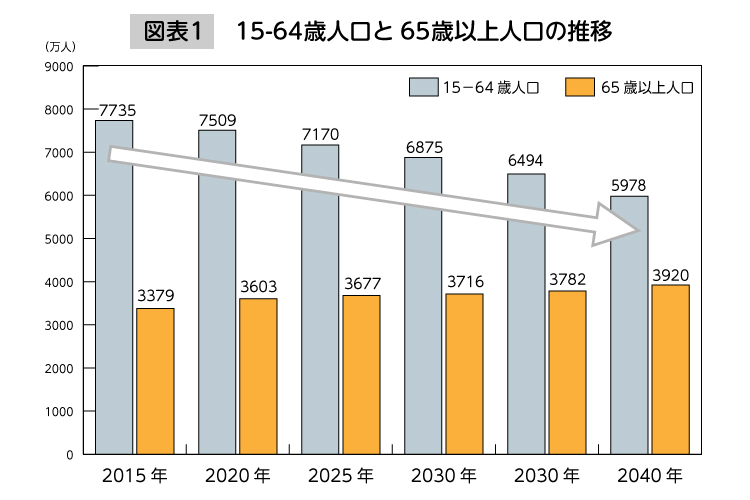

人口減少と高齢化により、今の日本では、社会のあちこちで働き手が見つからない状態が発生しています。この人手不足問題は、社会保障制度などへの影響と合わせて「2030年問題」「2040年問題」と呼ばれ、今後さらに深刻になることが予測されています。そんな人手不足社会で労働人口のおよそ4割を占めているのが45歳から65歳のミドルシニア世代。豊富な経験と知識を持つ彼らが長く活躍し続け、重要な働き手としての役割を担うことが、社会全体としてはもちろん、企業の成長戦略にとって欠かせない要素になりつつあります。一方で、バブル期の大量採用世代でもあるミドルシニアの人材マネジメントに課題を持つ企業も多いと聞きます。 そこで『iction!(イクション)』では、企業の組織論やマネジメント分野を専門とする有識者にインタビューを実施。明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授で、リクルートワークス研究所の特任研究顧問も務める野田 稔先生に、ミドルシニア世代の活躍を引き出す秘訣についてお話しいただきました。 【前編】となるこの記事では、ミドルシニアの積極活用に取り組む企業に向けた人事施策のヒントをお届けします。また【後編】ではミドルシニア本人に向けた「キャリア自律」へのアドバイスをご紹介します。

※この記事の内容は、リリース当時(2025年3月現在)のものです。

明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科教授

リクルートワークス研究所特任研究顧問

野田 稔さん

野村総合研究所、リクルートフェロー、多摩大学教授を経て、現職に至る。組織論、経営戦略論を専門分野とし、組織で人がいかに行動するかということを研究。組織論、リーダーシップ論に関する書籍も多く、人材マネジメント分野の開拓者の一人である。

出典:2020年までは「令和2年国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所,「日本の将来推計人口(平成29年推計)」の中位推計より

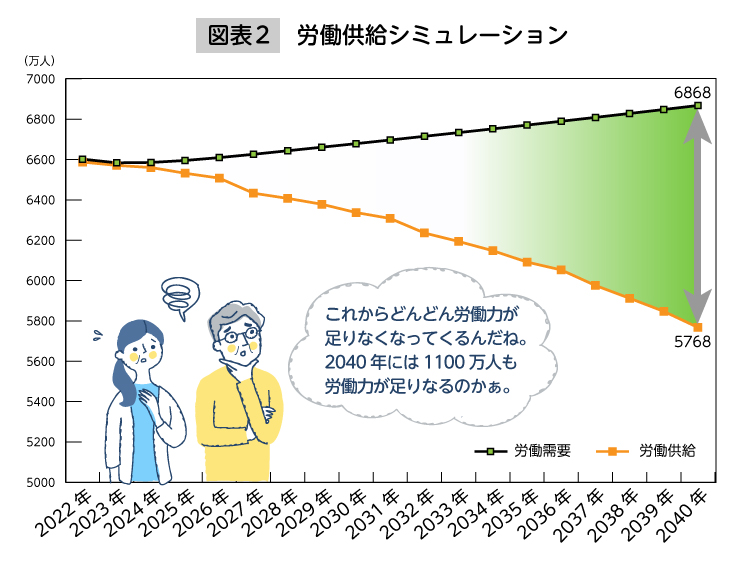

出典:リクルートワークス研究所 WORKS REPORT2023『未来予測2040』

― まずは社会的背景から教えてください。今、社会でミドルシニア人材に熱い視線が注がれているのはなぜでしょうか。

背景にあるのは、やはり人手不足です。人口減少と高齢化が急速に進む日本では、社会のあちこちで働き手がなかなか見つからない状態が発生しています。地方では業種によって有効求人倍率が10倍を超えているような状況で、人手不足が原因の倒産や後継者不在による廃業も珍しくありません。

リクルートワークス研究所では、こうした労働力の供給不足は、今後深刻化すると予測。人口が減れば、労働力需要も少なくて済むと思いきや、むしろ需要は伸び続けるというシミュレーション結果も出ています。

― 人口減少に伴い消費者の数は減るにもかかわらず、これまで以上に人手が必要になるのはなぜですか。

一因として指摘されているのは「高齢化」。今後ますます医療や福祉、物流といった分野のニーズが大きく増加する一方で労働力は減少しますから、人手不足はこれまで以上に加速します。対策を取らなければ、2040年には約1,100万人分の労働力が不足するという試算も出ている。現在の労働人口がおおよそ6,600万人ですから、たった十数年で6分の1が失われるくらいのインパクトですね。ここまでくると、もはや社会を発展させるどころか現状の社会を維持することすら危ぶまれます。医療・介護を必要とする人が適切なサービスを受けられない。荷物がいつまでも届かない。災害でインフラが壊れても復旧できない…。そんな社会に突入しないためには、待ったなしで人手不足解消の手を打つことが必要です。

― 人手不足の解消にはどんな対策が有効なのでしょうか。

シンプルに考えれば、労働力の「需要を下げる」か「供給を増やす」かです。前者については、徹底的に無駄を省き効率を上げることで、同じ価値を生み出すために必要な労働力を減らしていくことが求められます。そのためには業務の機械化・自動化も必須。とはいってもロボットやAIが主役になるのではありません。あくまでも労働の主役は人。漫画『ドラえもん』を思い出してみてください。「こんなことできたらいいな」と考えるのは “のび太”で、彼が“ドラえもん”というパートナーの存在によって、超人的なことを実現していく。それと同じです。ロボットやAIを人の良き相棒として活用し、これまでより5倍、10倍の生産性を実現していく道を真剣に模索していかねばならないでしょう。

それでも、機械やAIが人の仕事を全て代替できるわけではありません。例えば医師のような高度エッセンシャルワーカーなど、人にしかできない仕事はある。だからこそ「供給を増やす」ための打ち手として、経験豊かなミドルシニア世代が長く活躍することに期待したいのです。

― 今でも「ミドルシニア」の就労意欲は高いと思います。また、「女性」や「外国人」といった人たちの労働参加にも、日本は積極的に取り組んでいるのではないでしょうか。

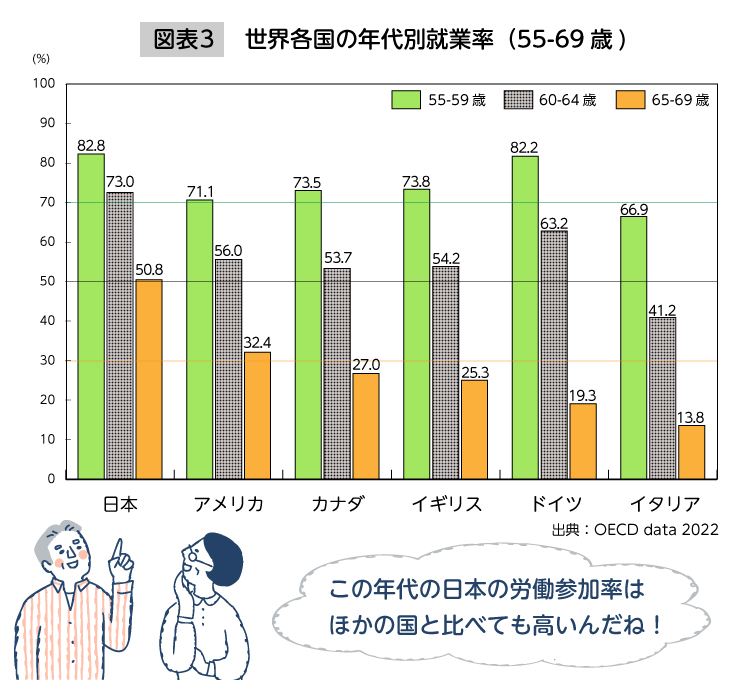

おっしゃる通りで、供給を増やすための打ち手は「ミドルシニア」に限りません。ただ、日本では働ける人の労働参加率がすでに70%を超えており、ほとんどの人が何かしらの形で働いている状態。この水準からさらに伸ばすのは簡単ではありません。ちなみにイタリアの60-64歳の労働参加率は40%程度。諸外国と比較しても分かるように、殊更に労働参加率を上げることだけを目指すのは得策とは言えないでしょう。

また、海外から人材を受け入れるのも方策の一つですが、諸外国が競争力をつける中で日本は賃金の優位性が失われつつあり、言語のハードルも高い。労働力の需給ギャップを埋めるための主な打ち手としては現実的でないと、私は見ています。

だからこそ、「今働いている人にできるだけ長く活躍してもらうこと」が大切。人口減少社会の日本において、現在のミドルシニア世代は働き手のボリュームゾーンでもありますから、彼らの活躍が社会全体で重要になってくるのです。つまりは、個々の企業においても現在働いているミドルシニア世代の積極活用は、自社の発展において欠かせないことなんですよ。

― とはいえミドルシニアの活用に課題感を持つ企業も多いと聞きます。彼らの活躍を引き出すためには、何から取り組む必要があるでしょうか。

私がおすすめしたいのは、まずは社内の「ジョブ」を再定義すること。「ミドルシニアをどう活用するか」を考えるとき、今ある仕事やポストを前提に検討を進めがちですが、その前に社内の業務を棚卸しして再定義する必要があると思います。長く続く会社では組織が硬直しているケースもある。社内の既存の仕事だけでなく、手が付けられていない業務も含めて整理して、「ジョブ」として再定義することから始めましょう。その上で、「このジョブが得意な人材(できる人材)は誰か」を検討する中で、適任者がミドルシニアからもアサインされることが本質的だと思います。

また、「ジョブ」は“一人の役割”として捉えるのではなく、複数名で担う“チームの役割”としてやや広めに定義するといいでしょう。つまり、個人の「ジョブ(仕事)」というより、チームの「ファンクション(機能)」を定義する感じですね。そのファンクションを実現するために、チーム内で協力し合えばいい。一人で1から10まで完璧にできる必要はなく、多様な人材がそれぞれの得意を活かしながら協力して一つの機能を実現できればいいんです。

このようにチームで補い合うのであれば、必然的に働き方も柔軟にしやすくなります。例えば業務をシフト制にして、午前中のシフトは朝に強いシニア世代が担い、夕方以降は別の人材が担うというような組み合わせはすでに店舗運営や工場のシフトなどで行われています。今後はホワイトカラーの仕事もシフト制にしてもいいかもしれませんね。このように社内の仕事を捉え直し、適材適所を検討すると、ミドルシニアだからこその力を発揮してもらいたいフィールドが見えてくるはずです。

― ミドルシニアにとって大きなキャリアの転換点といえば「定年とその後の再雇用」。こういった年齢に伴う人事制度がミドルシニアの意欲を下げ、活躍機会を狭めている可能性も度々指摘されています。制度を見直す企業も増えていますが、アドバイスがあれば教えてください。

年功序列を前提とした定年制が現代社会に合わなくなっているのは、私もそうだと思います。一定の年齢を越えたら、給料が下がり、仕事も手加減され、誰からも期待されない…。これではやる気が失われるのも当たり前です。

ただ、いきなり定年を廃止すればよいというものではないと思います。まずは制度運用を緩やかなものに変えてみてもいいのでは。それはつまり、「年齢一律ではなく、個々を見ましょう」ということです。私が知る企業事例では、まずは定年後の再雇用の処遇を見直すことから取り組んでいました。従来制度では、給与は再雇用時に一律で引き下げていた。それを再雇用後の仕事の難易度に合わせて段階的な給与設定に見直したんです。さらに、仕事の成果に応じて給与が変動するように再雇用者に対しての評価制度も整備。個人の能力・成果と給与が連動する形に変えたことで、「会社は再雇用人材の活躍に期待していますよ」というメッセージとなり、それがモチベーションとなって、ミドルシニア人材の再雇用後の活躍につながっています。

― 役職定年についてはどうでしょうか。日本では「上が詰まっていては、いつまでも若手にチャンスがない」と、一定年齢を超えたら役職を降りてもらうような配置転換を行っている企業が多い印象があります。

もちろん、ミドルシニアの長年の経験に裏打ちされた判断力は組織を率いる上で大きな力になるので、年齢で一律に役職を降りなくてもよいと思います。ただ、若手に役職を譲ること自体は組織の新陳代謝を図る意味もありますし、ミドルシニアの活躍のフィールドを管理職だけに限定する必要もないでしょう。一方で、ポジションがないことでミドルシニアの活用が進んでいないのだとしたら、新たにポジションをつくったらよい。つまりは、新規事業へのチャレンジ。社内のポジションが増えていないなら、それは会社が成長していない証とも言えますから。企業として持続的に成長を続けていく意味でも、ポジションが増えるようなチャレンジをすべきだと思います。

新規事業を若手にチャレンジさせてもよいし、ミドルシニアが乗り出すのもよい。できれば若手×ミドルシニアでペアを組んで挑戦してほしいですね。若手の持つ柔軟な思考やフットワークの軽さに、ミドルシニアが持つ人脈や経験を掛け合わせる。そうすることで事業の成功確率も上がりますし、若手・ミドルシニア双方に刺激や学びがあるはずです。

― 終身雇用の色が強い企業では、仕事のモチベーションが低下した不活性のミドルシニア世代を一定数抱えている場合もあると耳にします。少子高齢化が進めば当然社員の平均年齢も上がり、ミドルシニアの不活性が企業に与える影響も大きくなっていく懸念がありますよね。どのようなアプローチが有効でしょうか。

私が以前コンサルタントとして関わった某メーカーも、同じような状況にありました。その企業では、一定の年齢を超えた課長級のミドルシニア社員の中でも、役職相当の成果を上げられていない人が多くいて、それが経営課題になっていました。ただ、それは本人のやる気の問題というよりはむしろ、現場が彼らをどう扱っていいか分からなかったことが原因。同世代が多いこともありマネジャー職に就けず、能力もやる気もあったのに若手と同じような仕事しか与えられていなかった。その結果、本来の能力を発揮することもなく、モチベーションが下がっていくという悪循環に陥っていたんです。

そこでこの企業がまず行ったのは、「仕事をつくること」でした。全社から「重要だけれど手が回っていないこと」を集めたのです。すると、新規事業やサービスの検討など、実に100種類以上のテーマが集まった。それをリスト化し、ミドルシニアそれぞれの強みや興味に応じてチャレンジしてもらうことにしました。

― この企業の場合も、ソリューションの起点は「ジョブ(仕事)をつくること」だったのですね。しかし、仕事のアサインだけで解決できるのでしょうか。

もちろん、これはあくまでも出発点。例えばミドルシニアの中には入社以来同じ部署で20年30年と経験を積んできた人もいるため、自組織の外の仕事に踏み出すことへの不安も大きく、準備が必要でした。そこで次に行ったのは、「リスキリング」の支援。プロジェクトマネジメントのやり方や事業の作り方、事業計画書の書き方など、必要なスキルを身に付けてもらうための研修を丁寧に行ったんです。

また、新しいチャレンジには失敗もつきものだからこそ、挑戦をすることが不利にならないように評価制度も改定。「成功すれば加点、失敗しても減点はしない」という仕組みに変更しています。

あとは、新たな仕事にチャレンジする際の相談役としてメンターを付けたことですね。正解が分からない中で孤独にしてしまうと走り続けられない。メンターと対話を繰り返し、適宜アドバイスをもらいながら、着実に歩みを進めていくプロセスを重視しています。

― そうした支援は、ミドルシニアの自信を回復していくプロセスのようにも感じられました。

そうですね。研修を受ける前までは、ミドルシニアの中には「組織から疎外感があった」という人もいました。それが、研修や制度、メンターのフォローなどを通して繰り返し彼らに働きかけることで、「自分に期待してくれている。それならもう一度頑張ってみよう」と前向きになれたと言います。

この企業の取り組みからも分かることは、ミドルシニアの不活性の大きな要因の一つに、本人と会社(上司や人事)との対話が不足していることがあると言えるでしょう。年齢で一律に判断するのではなく、社員一人ひとりと普段からしっかりと対話を繰り返し、本人の得意なことや、やりたいことを引き出していくこと。そしてあなたに期待しているのだと伝え続けることが、ミドルシニアの可能性を広げる上で重要なのではないでしょうか。

― ミドルシニアの長期的な活躍を支援するには、社内のジョブを定義し直し、時には会社の成長につながる新しいジョブを作り、活躍のチャンスを与える。加えてリスキリングや人事制度からも「あなたを必要としている」というメッセージを伝えることが大事なんですね。

まさにその通りです。その上で、もう一つ私が大切だと考えているのは、「キャリア自律」を促すような教育の機会です。キャリア自律とは、自身のキャリアを会社に委ねるのではなく、自分に何ができるか・何がしたいかを主体的に考え、選択していくようなキャリアの築き方。いくつになっても情熱を持ってチャレンジを続けるには、人から与えられたポジションではなく、自らの意思で新たな役割に手を挙げることや、時には自ら新たなポジションを作るような動きが欠かせないからです。

とはいえ、入社以来、キャリアは会社から提示されるものだと考えてきた今のミドルシニア世代にとって、マインドチェンジには時間もかかります。そういう意味でも、今後はミドルシニアの手前である40代のうちにキャリア自律につながるような支援を企業には考えてほしいですね。

あとは、キャリア自律を前提に、ミドルシニアのキャリアの選択肢を、社内だけではなく社外に開くことも大切です。具体的には、副業を認めて社外の仕事にチャレンジできる機会を会社として提供することも有効でしょう。また、ある大手企業では社外へのチャレンジのため、早期退職する社員を支援するための仕組みとして別会社を設立。その会社と業務委託契約を締結することで、ある程度の安定収入を確保してもらった上で起業の準備をできる環境を作りました。

こうした施策は、いわば実際に新たな挑戦に飛び立つための「滑走路」のようなもの。役職定年や定年後を見据えて多様なキャリアの可能性を模索できるようにミドルシニアを支援することは、彼ら一人ひとりが自信を持って次のステージに進んでいく手助けになります。

― とはいえ社外に飛び出す選択肢を提示することは、企業にとって必要な人材の流出リスクを高めることにつながるのではないのでしょうか。

人材の流動化を前提に考えると、必ずしもリスクだけではないと思います。会社を巣立った人たちが広く社会で活躍することで、「人材育成企業」というポジティブな企業イメージを獲得できますし、そこに魅力を感じて成長意欲の高い新たな人材が入ってきてくれるという好循環も生まれるからです。

― ミドルシニアに直接アプローチしていくことも重要な一方で、彼らが活躍しやすいように環境の整備を行っていくことも欠かせないのではないでしょうか。

その通りだと思います。本人に対する働きかけと、環境・風土の改革は両軸で行うべきですね。例えばある自動車の製造工場では、人手不足を補うためにシニアを雇用したものの、シニアは製造ラインでの作業中に立ったり座ったりを繰り返すのがつらいという問題に直面しました。そこでこの工場が取った打ち手が、人が姿勢を変えるのではなく車を人の作業に合わせて上下させるというもの。身体の負担が軽減され、シニアが元気に働ける環境に変化しています。

こうした環境の改善は何もシニアに向けた話だけではありません。世の中を見渡すと、「男性かつ身体的な不自由がない人」が働くことを前提してつくられた職場環境はまだまだ多く存在します。そうした環境では、女性や身体的な困難を伴う人(高齢者や障がいのある人)の就労を知らず知らずのうちに排除している。シニアのための環境改善というよりは、「誰もが活躍できる職場環境」を目指してほしいですね。

― 風土醸成についてはどうでしょうか。ミドルシニアを受け入れる側には、「自分より年配者が、部下になるのはやりづらい」「体力的に心配」「業務の習得に時間がかかりそう」といったバイアスもあると思います。

これは、「女性活躍推進」の道のりに倣いましょう。女性の社会進出が始まった当初は、男性は少なからず「女性に自分たちと同じ仕事なんか無理だろう」という感覚でしたが、実際に職場で女性が活躍してきた結果、今では女性が男性と同じ仕事・同じ働き方をすることは当たり前になりました。つまり、百聞は一見に如かずで実際にミドルシニアと一緒に働いてもらうのが一番の解決策です。

もちろん、年齢を重ねるにつれて身体的な衰えがあるのは事実です。また、脳の働きも短期記憶や瞬発力などの「流動性知能」は20代後半がピークですが、一方で経験や学習によって獲得される「結晶性知能」は、50代になっても衰えません。そうした経験や知識が豊富で、総合的な判断力は鋭いというミドルシニアの強みを間近に見ることで、徐々に職場の風土は変わっていくはずです。

人口減少や少子高齢化により労働力不足が深刻化する一方で、ミドルシニア世代は労働力として大きなウェイトを占めています。彼らが持つ豊富な知識や経験といった強みを考えれば、その活躍は企業にとって大きな可能性と言えるのではないでしょうか。

【後編】では、人生100年時代において、ミドルシニア世代がこれからのキャリアについて考えるためのアドバイスをご紹介します。自分自身のキャリアについて考える機会が少なかった人も多い世代に向けて、これから自らキャリアを作っていくために大切なことを教えていただきます。ぜひ合わせてお読みください。