ミドルシニア 「人手不足時代のミドルシニア活躍 ~50代・60代がモチベーション高く働き続けるには~」

ミドルシニア活躍企業に学ぶ#2 業務の一環として地域企業を支援する制度を導入。ミドルシニアのキャリア自律のきっかけをつくる ―トヨタ自動車九州株式会社―

少子高齢化の影響による人手不足時代を迎えた日本において、労働力の中核を担うミドルシニア人材。豊富な経験と知識を持つ彼らが長く活躍し続けることが、企業の成長戦略にとって欠かせない要素になりつつある一方で、大量採用世代でもあるミドルシニアの人材マネジメントに課題感を持つ企業も多いと聞きます。

そこで、『iction!(イクション)』では、「人手不足時代のミドルシニア活躍」シリーズと題し、ミドルシニア世代の人材活用に積極的に取り組む企業の事例をご紹介します。

今回インタビューしたのは、トヨタ自動車九州株式会社。同社では、2021年より株式会社リクルートキャリアコンサルティングと協働で企画したミドルシニアのキャリア自律を促すための研修「未来キャリア考動プログラム」を実施。またキャリアの可能性を広げるために「地域のパートナー制度」をスタート。社外兼業を希望する自社のミドルシニア人材を県内の中小企業に派遣し、事業運営や業務プロセス改善に関する助言・提案・定着支援などを行っています。同社がミドルシニアのキャリア支援を積極的に行っている背景や、その取り組みについて、人財開発部の松岡 義幸さん・森山 斗貴さんにお話いただきました。

※この記事の内容は、リリース当時(2025年3月現在)のものです。

若手にポストを譲ったベテラン層。彼らの活躍の場が少ないことに課題感を持っていた

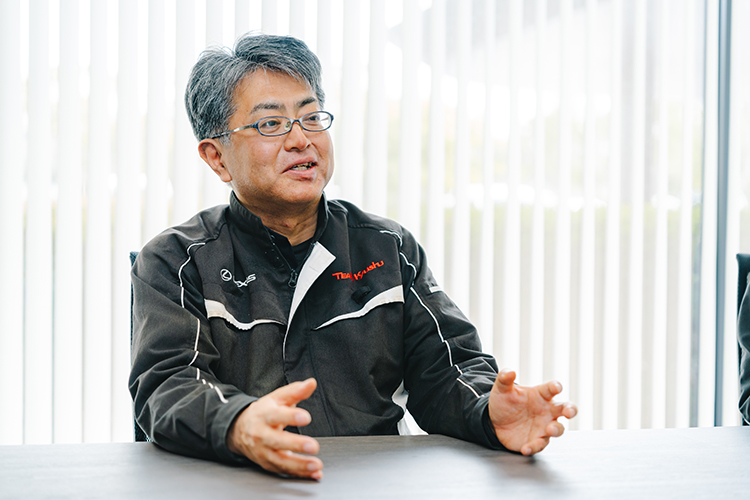

人財開発部キャリア自律推進グループ グループ長 松岡 義幸さん(左)と同主事 森山 斗貴さん(右)

人財開発部キャリア自律推進グループ グループ長 松岡 義幸さん(左)と同主事 森山 斗貴さん(右)

― トヨタ自動車九州では、ミドルシニア世代の社員に向けたキャリア支援を積極的に行っていると聞きました。取り組みを始めた背景を教えてください。

松岡さん:トヨタ自動車九州は、1991年にトヨタ自動車の別会社として新設された会社です。設立当初はトヨタグループからの出向・転籍者700名+現地採用600名の1,300名でスタートし、現在は1万名規模の会社になっています。

会社の規模が拡大を続けている時期は、連動して社内のポストも増えていくような状態でした。しかし、規模の拡大が落ち着き、事業のフェーズが変わったことで5~6年ほど前からポストが飽和気味に。そのため、若い世代に管理職に挑戦するチャンスを担保する目的で、一定の年齢を目安に管理職の交代を実施するようになりました。

ところが、これによって新たな問題も生じることに。ポストを外れて業務負荷も下がる中で時間を持て余すことにストレスを感じているという話や、やりがいが少しずつ低下していくことに葛藤しているという話が聞こえてくるようになりました 。少し前まで管理職として活躍していたような人たちですから、本来は優れた能力があるはずなのに、非常にもったいない状態だったんです。

― 確かに、社員の本来の能力が活かされていないのは会社として損失ですよね。

森山さん:これは会社だけの問題ではなく、ミドルシニア本人にとってももったいないことです。当社の定年は今のところ60歳で、65歳までは雇用を延長できるものの、その先のキャリアに悩んでいる人も一定数いることが分かってきました。さらに年齢を重ねて働こうと思っていても、社外で再就職をする心理的ハードルが高かったり、これまで培った経験を存分に活かせる求人を自分で見つけるということが難しい状況でした。

というのも、新卒入社で長く務めてきた人が多いので、転職経験がなく、社外接点も当社とのお付き合いが深いサプライヤー様が中心。全く異なる業種・企業との関わりがほとんどなく、「自分は今の仕事・環境の中でしか生きられない」と思い込んでいるケースも少なくありませんでした。

自分の強みややりたいことが見つからないまま働くことを諦めるのではなく、せっかくならトヨタ自動車九州で培った経験を活かして個人の人生を豊かにしてほしいし、社会にも貢献してほしい。そのためには、先々を見越して主体的にキャリアについて考える機会をミドルシニアに提供していく必要があるのではないかと検討が始まったんです。

「社内のキャリア研修」と「社外へのチャレンジ」を組み合わせて、前向きなキャリア自律を支援

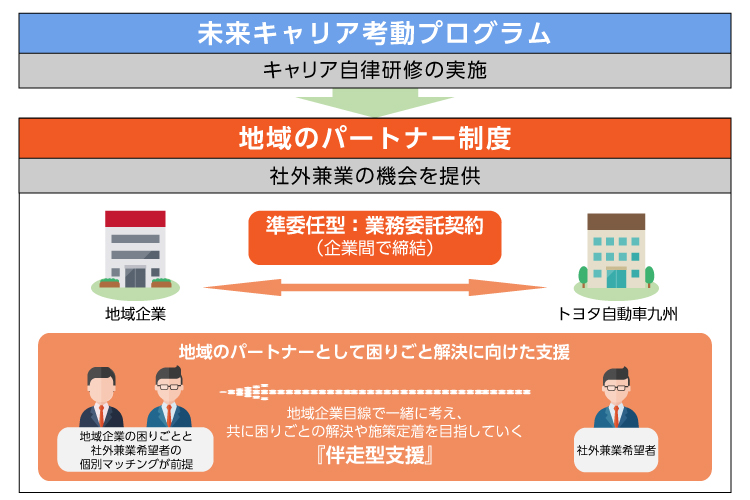

図表:トヨタ自動車九州のキャリア支援制度

― 具体的にはどのような支援を行っているのでしょうか。

松岡さん:当社では、ミドルシニアのキャリア自律を促すために「未来キャリア考動プログラム」という研修を実施し、原則、このプログラムを受講した従業員を対象にして、「地域のパートナー制度」という社外兼業の機会を提供しています。

― まずは「未来キャリア考動プログラム」とはどのような研修なのか教えてください。

森山さん:「未来キャリア考動プログラム」は、リクルートキャリアコンサルティングと協働で企画。55歳を迎える管理職を中心とした社員を対象に、キャリアの転換点となる5年後(60歳)・10年後(65歳)を視野に入れながら、フラットにキャリアについて考えてもらう機会を提供しています。

― 研修ではどのような学びを提供したのでしょうか。

森山さん:全体を通して伝えているのは、キャリア自律の重要性です。会社や社会の変化といった背景を伝えながら、自己理解と自らの可能性に気付いてもらうような学びのプログラムになっています。中でもこだわったのは、キャリアプランを言語化すること。「あなたが60歳のとき、社内で引き続き今の部署で働くとしたらどうやって活躍しますか」「社内の別の仕事で活躍するには~」「社外で新しい仕事に就くとしたら~」とキャリアの選択肢を複数提示し、自分がそれぞれの道に進んだ場合をイメージしながらグループで対話してもらったんです。 これまでは会社が示してきた道を進むことがキャリアだと思っていた人も多い世代ですから、自分のキャリアを自分の言葉で言語化してみることが重要だと考えました。

また、研修の場だけで終わらせるのではなく、プロのキャリアカウンセラーと1対1でキャリア面談をする機会を設けました。このように一人で考えるだけではなく、同世代の仲間や専門家と対話を繰り返すことで、自らの得意なことややりたいことを見いだしていくプロセスを大事にしています。

― 研修に参加したミドルシニアの皆さんの反応はいかがでしたか。

松岡さん:好意的な反応が多いです。よくある声が、「久しぶりに研修を受けられて、よい学びの機会になった」というもの。従来、当社では若年層の育成を目的に30代ごろまでは手厚く研修を実施していますが、社員の能力も一定以上習熟した40代以降の研修は、管理職向けがほとんどです。そのため、「未来キャリア考動プログラム」を受けた55歳の社員にとっては、職種も役職も関係なく年齢横並びで学ぶのはかなり久しぶり。それが新鮮で、同じ世代でお互いの考えを共有しながらキャリアについて考えることが刺激になったと言います。

森山さん:あとは、「55歳よりももっと前に受けておきたかった」という意見もありましたね。できれば40代のうちにキャリアを見つめ直し、自分の強みを把握していれば、社内でのキャリア形成の仕方も変わっていたのではないかという声もありました。

社外兼業である「地域のパートナー制度」を業務の一環として導入。チャレンジのハードルを下げた

― では、続いて「地域のパートナー制度」の概要を教えてください。

松岡さん:トヨタ自動車九州が取り組んでいる「地域のパートナー制度」は、当社のミドルシニア世代の自律的なキャリア形成を促進する機会として、希望する社員に地域の中小企業のパートナーとなってもらい、その企業に入り込んで課題解決を伴走支援するという“社外兼業制度”です。2021年の夏ごろよりトライアルをスタートし、2022年4月から正式導入。2025年1月現在で累計50件を実施しており、現在は30件前後の取り組みが進行中です。

― 導入にあたって、工夫したことなどはありますか。

松岡さん:強制的にやらせてもキャリア自律にはなりませんし、かといっていきなり公募をしてもうまくいかないと思いました。最初の一歩を踏み出すための背中を押す支援が必要。また、取り組みの趣旨を丁寧に伝えて理解してもらわないと、退職を推奨しているような誤解を与えかねません。そこで、まずは自律的なキャリア形成に前向きになってもらいたかった。そのため、まずは「未来キャリア考動プログラム」を受講してもらい、次なるステップとして社外兼業へのチャレンジの場を用意しています。

― 一般的な副業・兼業の場合はあくまでも個人と副業先との契約ですが、トヨタ自動車九州の「地域パートナー制度」では会社同士で業務委託契約を締結し、個人はトヨタ自動車九州から派遣されるという形を取っています。これはなぜなのでしょうか。

松岡さん:一番の理由はやはりチャレンジのハードルを下げるためです。当社の場合、副業は「原則禁止だが申請して承認されればOK」というルール。その手続きの手間で敬遠されるくらいなら、別の枠組みで社外の仕事にチャレンジしてもらおうと考えました。また、副業はどうしても休日や夜遅い時間など、当社の業務時間外の仕事にならざるを得ない場合が多いです。できることも限定されるし、そこまで大変な思いはしたくないという社員もいるでしょう。

だからこそ、社内で別の部署の仕事を兼務したり、時々出張に行ったりするような感覚の延長線で社外兼業ができれば、自主的に希望しやすいのではないかと考えました。そこで、「地域のパートナー制度」では、週4日を自社の仕事、週1日を他社の仕事という枠組みに。上司と相談の上、この働き方が認められた人が応募できるというルールにしています。

― 実際に制度がスタートしたときの動き出しはいかがでしたか。

森山さん:実は、最初はなかなか手が挙がりませんでした。原因を探って見えてきたのは、「お役に立てるのか、自信がない」。例えば、悩みを抱える中小企業からのオーダーで人材要件として5つの経験・スキルが提示されていたとします。これはあくまでも目安なのですが、そのうち一つでも経験やスキルがないと思ったら、自分には無理だろうと諦めてしまうようでした。

そこで、制度立ち上げ当初は、いきなり具体的なマッチングに入るのではなく「企業見学に行く」というステップを設定。実際の職場や仕事内容を見て、企業の担当者や経営者と話すことで自分にできそうかを確認してもらうようにしました。前例がない中で社員を企業に送り出すには、それくらい丁寧なマッチングが必要。ここまでやってようやく手が挙がり始めましたね。でも、その後は一足先に挑戦を始めた先輩たちの存在が後に続く社員の安心につながったのか、最近は見学会を設定しなくても企業と社員とのマッチングが成立するようになっています。

「地域のパートナー制度」で中小企業を伴走支援することが、自己の強み発見と学び直しの機会に

― この制度はミドルシニア社員のキャリア支援が一番の目的とはいえ、枠組みとしては地域貢献を通じて社員の成長を引き出すものです。その意味では地域の企業にニーズがなければ成立しませんが、地域企業はどのような課題をお持ちで、皆さんに何を期待されているのでしょうか。

森山さん:私たちがご支援しているのは地域の中小~中堅企業。そうした企業でよく聞こえてくるのは、社内の人材不足。特に「業務改善や組織変革をただ提言するのではなく、具体的に一緒に進めてくれる人が必要」「次世代のリーダーや若手幹部を育てる余裕がない」といった悩みが多いです。

「地域のパートナー制度」では、短期集中型の支援ではなく、中長期で継続的に企業に寄り添うような伴走型の支援が特徴。また、一緒に取り組むプロセスを通じて、兼業先企業の社員の皆さんの人材育成にもつなげていくことをご期待いただいています。

松岡さん:この制度で地域の企業を支援する当社社員は、コンサルティングのプロフェッショナルではありません。むしろ、かつて当社の管理職として部下と一緒に現場を動かしてきたように、兼業先の皆さんと一緒に汗をかきながら目的を実現していくことに長けている。「すぐに効き目が現れる“特効薬”ではないけれど、日々の支援を通じて徐々に企業の体質や意識が変わっていく“漢方薬”のような支援」に共感いただいている企業も多いです。

― 松岡さんも、「地域のパートナー制度」に参加されたことがあると伺いました。

松岡さん:そうですね。まずは私たちが率先してやってみようという気持ちもあって、1社目は私がチャレンジしました。私が兼業したのは、従業員30名規模のWeb広告会社。さらなる事業成長を視野に入れた人事制度の整備がテーマでした。そこでまず私が取り組んだのは、この企業の従業員の皆さんと面談をして、その声から人事課題を抽出すること。それを基に経営側と対話しながら、どのような人事制度であるべきかを設計していきました。

― 全く異業界の会社で仕事をしてみると、自分の経験が活かせた部分もあれば、リスキリングが必要だったこともあるのではないですか。

松岡さん:まさにそうですね。私は今の役割からもご想像いただける通り、人事やキャリア支援全般の知見はありますが、このときのテーマだった制度設計の具体的な実務を経験したことはなかった。そこは勉強が必要でした。また、兼業先企業の皆さんとの面談についてもキャリアコンサルタントの資格を持っているわけでもなかったので、少々不安もあったけれど、管理職として部下のキャリア相談に乗ってきたことを思い出しながらやってみたら、割とうまくいった印象。そんなふうに、いつもと異なる環境・仕事に身を置いたからこそ、自分の強みや新たに学ぶべきことも見えてきた実感があります。

社外兼業はあくまでも選択肢。ミドルシニアに提供できるキャリアの幅をいかに広げられるか

― 「地域のパートナー制度」が正式にスタートして約3年になりますが、どのような効果が見られますか。

松岡さん:ポジティブな効果の一つは、自分が持つ経験・スキルだけでなく、社内のリソースを活用しながら学び直しをしていること。兼業先と一緒に仕事をして親交が深まってくると、専門外の相談や悩みを打ち明けられることがよくあります。そのとき、私たちはあくまでも自社の業務の一環として兼業をしているので、解決のヒントを社内の別部門に聞きに行ってもよい。これは当社からの派遣で社外兼業をしているからこそ可能だと言えます。また、これによって自分が経験のない社内の別部門や仕事に目を向ける機会にもなっている。社外だけでなく社内にも視野を広げるきっかけになっているんです。

森山さん:社外兼業を経験した人が周囲に話をしてくれたことで、下の世代にも関心が広がっています。そのため、当初の想定よりも少し若い40代の社員も現在チャレンジしていますね。また、「社内でできない経験を積んでみたい」といった成長意欲の高い若手社員や、「出産などのライフイベントが訪れる前に早く経験を積みたい」といった女性社員から希望する声も届いています。総じて50代になる手前の世代にもキャリア自律が波及しているようです。

― キャリアへの直接的な影響はあるのでしょうか。

松岡さん:65歳までの雇用延長期間が終了した後に兼業先へ再就職するケースが、内定している人も含め4~5件生まれています。これは私たちから特に働き掛けたものではなく、自然発生したもの。一緒に働く中で本人と兼業先が十分に相互理解できたからこその結果だと思いますね。あと数年たてば、「地域のパートナー制度」がご縁となって定年後に大きく踏み出していくケースはもっと増えていくだろうと予想しています。

― それでは最後にミドルシニアのキャリア支援の在り方について、お二人の思いを聞かせてください。

森山さん:「地域のパートナー制度」は、あくまでも施策の一つにすぎず、これだけでミドルシニアのキャリア支援が十分だとは思っていません。例えば社内の別部門で活躍するためのキャリアチェンジを支援する仕組みも必要だと思いますし、出向を含めた社外の選択肢も九州という地域に根ざして広げていきたい。今後、社員一人ひとりが自律的にキャリアを考えられるようになったときに、会社として個人の多様な志向に合わせた選択肢を幅広く提示できるように、支援の幅を広げていきたいです。

松岡さん:私自身トヨタ自動車九州の新卒入社3期生で、ずっとこの会社の中でキャリアを築いてきた典型的なミドルシニア社員の一人です。その立場で感じるのは、社外に目を向けることの大変さ。これまで外に出たことがないのですから、いきなりやろうとしたってなかなか行動に移せないこともよく分かります。だからこそ、「地域のパートナー制度」のように一歩踏み出すきっかけをいかに提供していくかが、当社のミドルシニアのキャリア支援においては大切。社外兼業にチャレンジした人が50人くらい出てきた今、確実に社内のムードは変わってきています。自分が培ってきた経験を地域社会に還元していくことも、トヨタで育った私たちのキャリアの選択肢としてポジティブに選ばれるような支援をしていきたいですね。

インタビュー取材を終えて:地域の中核企業として自社の成長と地域の発展を実現

会社発足直後に入社した従業員がミドルシニア世代にあたるというトヨタ自動車九州。同社では、自社で培ったスキルや経験をより広い業界・職種で活かせるよう、キャリア自律の支援に力を入れています。

特徴的なのは、単に研修を実施するだけにとどまらず、キャリアの可能性を広げるきっかけとして、地域企業への派遣制度と組み合わせていること。社外での経験により自身の強みの理解が深まり、先々のキャリアをより具体的に描くことにつながっているようです。また、こういった新たな経験は、ミドルシニアにとってはリスキリングの機会にもなり、日頃の業務や社内でのキャリア形成にも好影響を与えています。

さらに、「地域のパートナー制度」は、地域の中核企業として、地方産業が直面する人材不足の課題解決にも寄与。自社の従業員の新たなキャリア構築を支援しながら、地域経済の活性化にも貢献するという価値も創出しており、社外兼業をきっかけに兼業先企業で新たなキャリアをスタートさせた実績も生まれているのも印象的でした。

トヨタ自動車九州の事例が示しているのは、ミドルシニア世代の活躍を引き出すためには、ミドルシニア本人のキャリア自律が不可欠だということ。自身のキャリアの可能性を認識しそれに向かって行動することで、本人も企業も成長を続けていくことができる。そして、地域との連携によってそれを実現するというアプローチは、人口減少や経済発展に課題を抱える地域社会にとっても有意義なもの。今回のトヨタ自動車九州の事例は、さまざまな視点から参考になる取り組みと言えそうです。