ミドルシニア 「人手不足時代のミドルシニア活躍 ~50代・60代がモチベーション高く働き続けるには~」

ミドルシニア活躍企業に学ぶ#1 人手不足業界だからこそ、ベテラン層への期待を可視化した人事評価を採用。年齢を問わず輝き続ける職場に ―JFEエンジニアリング株式会社―

少子高齢化の影響による人手不足時代を迎えた日本において、労働力の中核を担うミドルシニア人材。豊富な経験と知識を持つ彼らが長く活躍し続けることが、企業の成長戦略にとって欠かせない要素になりつつある一方で、大量採用世代でもあるミドルシニアの人材マネジメントに課題感を持つ企業も多いと聞きます。

そこで、『iction!(イクション)』では、「人手不足時代のミドルシニア活躍」シリーズと題し、ミドルシニア世代の人材活用に積極的に取り組む企業の事例をご紹介します。

今回インタビューを行ったのは、プラントやインフラの設計・建設を手掛ける JFEエンジニアリング株式会社。同社では、2023年度より定年年齢を60歳から65歳へと引き上げるとともに人事制度も大きく改定。評価や報酬の仕組みを変更しています。同社がミドルシニア活躍を積極的に支援する背景やその取り組みについて、人事部の深野 修一さんと石岡 僚さんにお話いただきました。

※この記事の内容は、リリース当時(2025年3月現在)のものです。

~目次~

プラント業界は経験がものを言う世界。ミドルシニアこそ、意欲と体力のある限り活躍してほしい

人事部企画室長 深野 修一さん(左)と同人事室長 石岡 僚さん(右)

人事部企画室長 深野 修一さん(左)と同人事室長 石岡 僚さん(右)

― まずはJFEエンジニアリングの社員構成について教えてください。

深野さん: JFEエンジニアリングは、グループ連結で10,466人、当社単体では3,646名の会社です(2024年3月末時点)。2002年に日本鋼管(NKK)と川崎製鉄が経営統合し、JFEグループのエンジニアリング事業会社として2003年に発足。2009年には機能分担していた子会社4社を吸収し、現在の組織体制になっています。社員構成は、統合以前のNKKと川崎製鉄出身の社員が全体の18%、子会社出身者が20%、当社発足後の定期採用(新卒入社)が37%、キャリア採用が25%といった割合になっており、社員のバックグラウンドはかなり幅が広いのが特徴です。

― 年齢構成や男女比はいかがでしょうか。

深野さん:平均年齢は42歳前後ですが、キャリア採用の社員も一定数を占めるため、平均勤続年数は約15年程度です。年齢構成としては、現在50代を迎えたバブル期前後の入社組が一番のボリュームゾーン。その後、1990年代後半~2000年代にかけて採用を控えていた時期があり、いわゆる「就職氷河期世代」が大きくへこんでいるような状態。2010年ごろから再び採用を積極化させましたが、社会全体で少子化が進んでいるなかで、若手を劇的に増やすような戦略は取りにくいのが現状です。

石岡さん:男女比としては、男性が85%に対して女性が15%。これは当社が技術の会社であることが大きく影響しています。私たちとしては男女分け隔てなく迎え入れたいと考えており、管理部門や営業などの事務系職種に限って言えば女性比率は5割程度です。しかし、理系の知識が必要となる技術職では、大学や大学院の理系学部の男女比率がそのまま当社社員の男女比率にも反映されてしまう状態。特に工学系の知識が必要になる職種では、まだまだ女性社員は非常に少ないです。

― つまり、御社としては若手も女性も積極採用の意向があるけれど、社会構造や業種の特性上、そうした人材はなかなか集まりづらいのですね。ミドルシニアの活躍に積極的なのはそのためなのでしょうか。

深野さん:そうですね。当社としては性別も年齢も関係なく全方位で採用を行っているものの、採用の母集団がそうだから結果的に社員におけるミドルシニアの割合が高い状態にあると思います。ただ、私たちがミドルシニア人材に注目しているのはそれだけの理由ではありません。当社の事業はプラントやインフラの設計・建設ですから、つくるものは量産品ではなく、プロジェクトごとに“一品一様”のオーダーメード。個別性の高い業務が多く、経験に裏打ちされた検討や判断が非常に大切になってきます。その意味で、20年・30年とこの業界に携わってきたミドルシニアの知見は、プロジェクトの成否にも関わるほど重要。私たちとしても、本人の意欲と心身の健康が続く限りは何歳になっても働き続けてもらいたいのが正直な気持ちです。

「役職」よりも「担う仕事の価値の大きさ」を重視した人事評価制度を導入

― では、2023年に改定した人事制度について教えてください。単に定年年齢を引き上げるのではなく、どのような制度改定を行ったのでしょうか。

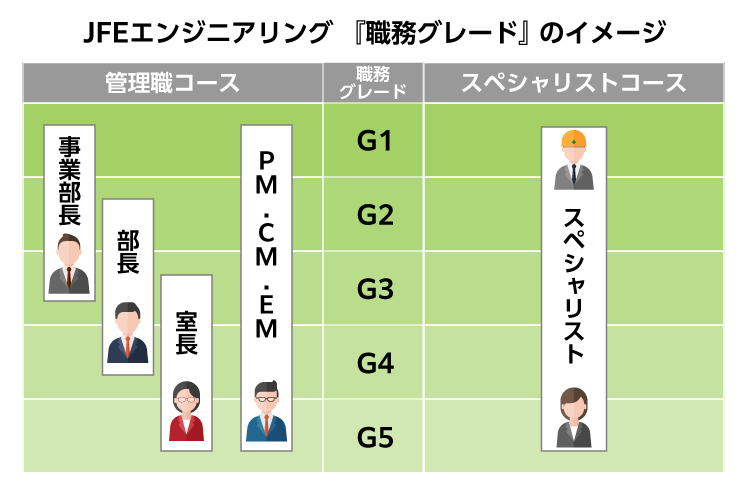

深野さん:今回の制度改定では、その人が担う仕事の価値の大きさを報酬に反映させるために「職務グレード」を導入。また、専門性の向上を後押しするために管理職コースとは別の「スペシャリストコース」を新設しました。狙いは評価と報酬の透明性を高めること。特にミドルシニアに対して言えば、先ほど申し上げた通り何歳になっても現場の第一線で専門知識を活かして活躍していただくことを期待したい一方で、従来の制度ではそうした「スペシャリストの道」を歩む社員と、管理職として「マネジメントの道」に進む社員の間には、どうしても評価に差がつきやすい構造にありました。そこで、新制度では役割や役職にひもづいて報酬を決定するのではなく、「仕事の価値の大きさ」で決める仕組みに変更。役職にかかわらず、個人に任せられるジョブの難易度(職務グレード)や生み出した価値の大きさにひもづいて報酬が決まる透明性の高い制度にしています。

図表:JFEエンジニアリングの人事評価制度のイメージ

石岡さん:また、この制度改定では、上司が部下に対して「なぜこの評価になったのか」「もっと高い成果を出すためには何が必要なのか(会社としてあなたに何を期待しているのか)」をフィードバックすることも義務付けました。つまり、持続的な成長を促すことに軸足を置いた人材マネジメントを重視。若手社員だけでなく、ミドルシニアに対してもさらなる成長の働きかけを行い、社員がいくつになっても自分の能力を磨きたいと思えるような状態を目指しています。

― 制度改定において工夫した点や意識されたことはありますか。

深野さん:例えば、報酬の在り方については、安心して働けること+成果に応じて正当に評価されることの2要素を重視。基礎給+グレード給という2階建ての設計にしていますし、評価基準についても業績評価+行動評価の2軸で行っています。

また、今回の制度改正では、定年年齢を65歳に引き上げています。改正のタイミングでは、誕生日が1日違うだけで60歳定年と65歳定年に分かれることになり、不公平さを感じる人が出る恐れがありました。また定年時期が変わると退職金の支給時期や額面にも影響するため、社員それぞれが計画していたライフプランに支障が生じかねないことにも留意する必要がある。そこで私たちが取ったアプローチは、制度そのものは改定しつつ、移行措置を講じること。60歳で定年退職して再雇用される人と65歳定年の世代との間に極端な不公平が生じないようにケアしています。

― 制度改定後はどのような変化が見えてきていますか。

石岡さん:2023年度に改定を実施してまだ2年弱ですが、少しずつ変化の兆しが見え始めています。例えば、評価基準を見直すにあたって、ミドルシニア世代に期待する役割として「後進育成」の観点を明確に打ち出したところ、彼らの業務へのモチベーションが上がっていること。これまで、暗黙知としてベテランから若手に継承されてきた知見が、明確にミッションとして定義することで形式知化・言語化され始めているのは、組織にとっても非常に意義のある変化ですし、これまでやってこなかった形式知化・言語化に挑戦することはミドルシニアのリスキリングにもつながっていると思います。

深野さん:定期的に調査している社員のエンゲージメントサーベイでも「評価の納得感」に関するスコアが上昇傾向にありますね。特にミドルシニアは、一定以上のパフォーマンスを発揮できるのが当たり前で、上司によっては踏み込んだフィードバックをちゅうちょしていた部分もあった。それが、よいことも厳しいこともきちんと伝えていく仕組みになり、ミドルシニアの刺激になっているのではないかと見ています。

人事評価制度と合わせて、ミドルシニアを含めた多様な社員が活躍できる職場環境を用意

― 人事制度以外の人事施策についても聞かせてください。例えば福利厚生について、ミドルシニアの活躍を念頭に見直した点はありますか。

深野さん:福利厚生については、ミドルシニアのためというよりも多様な社員が安心して暮らせる・働けるための支援として、個人が自由に選べる「カフェテリアプラン(※)」へと変更しました。というのも、従来の福利厚生は、新卒で入社して定年まで長く働いてもらうことを前提として設計されていたため、「家賃補助」や「住宅ローン補助」といった住宅施策に偏重していました。すると、この福利厚生の恩恵を受けられるのは、必然的に20~40代前半くらいが中心になってしまいます。

キャリア入社も増えていますし、今や当社の定年年齢は65歳。長く活躍いただきたいという思いがあるからこそ、働くみんなにとってフェアな状態を目指して、「一人ひとりのニーズに合わせて選べること」を重視しました。

※従業員に一定額の補助金(ポイント)を支給して、従業員はその支給されたポイントの範囲内で用意された福利厚生メニューを選択・利用できる福利厚生の運営形態の一つ

― ミドルシニアは介護や自身の健康といったテーマに向き合っている世代でもあります。JFEエンジニアリングではどんな支援をしているのでしょうか。

石岡さん:確かに、40~60代の社員の中には、家族の介護に直面し始めている社員も少なくありません。そこで私たち人事が取り組んでいることの一つが、介護がはじまる手前の情報提供。例えば夏休みや年末年始の時期には、「今度の帰省で家族と介護について話しませんか?」と社員に向けて発信し、いざという時に備えた準備を促していますね。

会社として一番避けたいのは、介護の問題を抱え込んで耐えきれずに離職してしまう、いわゆる「介護離職」。先ほど申し上げた通りミドルシニア世代は事業の最前線でマネジメントやスペシャリストとして活躍している人たちですから、突然の離職は会社としても非常にリスクが大きいです。もし介護が必要になったらどうするのか、あらかじめ家族で話しあっておき、いざとなったら介護休暇など会社や国の制度も活用しながら、介護と仕事が両立できる体制を早期に整える。それが本人にとっても会社にとっても最善だと捉えて働きかけています。

― 働き方の柔軟性という意味ではどのような働きかけをしていますか。

深野さん:「勤務時間」「収入(有給の休暇・休職)」「働く場所」の3要素で支援しています。勤務時間については、フレックスタイムや時短勤務制度の活用。いざというときに安心して休業できるように、使っていない有給を最大60日積み立てられる制度も設けています。また、働く場所については、リモートワークを活用した在宅勤務も可能に。「常時在宅」という働き方も可能にし、実家に滞在して親の介護に携わりながら働くことも選択できるようにしています。

石岡さん:実は事務系職種だけでなく、技術系職種でもリモートワークが可能な仕事は多いです。もちろん、建設現場で現場監督をしている人や製造現場に携わっている場合は、業務そのものを在宅で行うのは難しいため、その場合は本人とも相談しながら、経験を活かしてリモートワークがしやすい仕事へ配置転換を検討。例えば現場監督なら、現場経験を活かしてプロジェクトがはじまる前の準備業務に携わってもらうといった具合です。

また、いざというときに配置転換しやすいよう、ITリテラシーなどの汎用的なスキルを身につけておくような働きかけもスタート。例えば製造現場では普段の仕事でITリテラシーを磨く経験が少ないので、業務上でタブレットを使用する機会を増やしたり、若いうちに一定期間事務所での仕事に就いてもらったりといった働きかけも徐々に始まっています。

働きやすい職場環境は転職者にも魅力的。それがリファラル採用にもつながっている

― 御社のキャリア採用についても教えてください。新規採用者においてミドルシニアはどれくらいの割合なのですか。

石岡さん:直近の実績では、採用者の2割ほどが45歳以降のミドルシニア層ですね。昨年は58歳の技術職も採用しました。ただ、繰り返しになりますが当社としては年齢にこだわっている訳ではなく、部門ごとの採用ニーズと求職者の経験・能力を照らし合わせて合致した人がたまたまミドルシニアだったという感覚です。

― JFEエンジニアリングでは、社員が知人を紹介する「リファラル採用」が活発だと伺いました。それだけ社員の皆さんが自社に魅力を感じているからこそ身近な人に紹介をしているはずです。社員の皆さんはどこに魅力を感じているのでしょうか。

深野さん:強いて言えば、組織風土でしょうか。かつては社員の同一性が高く、あらゆることが暗黙知で動いていくような組織風土だった時代もありました。しかし、異なる価値観や常識を持つ多様な人材が集っていくと、暗黙知は通用しません。異なる意見を取り入れてみんなで組織や事業を共創していくカルチャーが必要。まだまだ完璧とは言えませんが、出身や肩書きにかかわらずフラットに意見を交換し学び合う風土が醸成されつつあり、それを感じた社員が「転職者が活躍しやすい環境」として紹介していたらうれしいです。

また、自分とは違う意見や知見を持つ人と接するのは、長く同じ経験をしてきたミドルシニア層にとっては「リスキリング」のチャンスにもなっている。採用が活発であることは、既存の社員においてもプラスに働いているはずです。

年齢に関係なく社員が自らの可能性に期待し、挑戦を続けられる会社でありたい

― それでは最後に、人事のお二人のミドルシニアへの思いを聞かせてください。

石岡さん:当社は事業領域が多岐にわたりますし、社会の変化に合わせて絶えず事業の中身も変化しているのが特徴。そうした環境だからこそ、ミドルシニアの皆さんにとってはまだまだこれからも自分の専門性を磨き続けることができますし、私たちもそうした活躍に期待したいです。また、自分が持つ専門技術を中心に据えながら、新しい分野にチャレンジしていただきたいとも思っていますし、そうした可能性の広げ方ができるように、人事としても支援していきたいです。

深野さん:世間一般的には、年齢を重ねるほど最前線から退いていくような配置転換を行うことが多いですが、当社の場合ミドルシニアは事業の要。まだまだ実務の最前線で経験を発揮してほしいと考えています。だからこその人事制度改定ですし、私は経験豊富な人があえて非連続なチャレンジをすることで起きるイノベーションに期待したいです。皆さんが、いくつになっても前向きに挑戦をしたくなるような環境になるよう、人事としてもより一層の仕組みづくりに取り組んでいきます。

インタビュー取材を終えて:ミドルシニアの活躍促進が会社の成長へとつながっていく

JFEエンジニアリングでは、従業員に長く活躍してもらうために、人事制度改正を中心にさまざまな方向からの施策を実施しています。

その柱として、役職だけでなく能力を重視した人事評価制度として「職務グレード」を導入。合わせて高い専門性を磨き続ける人材のために「スペシャリストコース」を設けたことが、経験に裏打ちされたスキルを持つミドルシニアへ会社からの期待を伝えるメッセージとなっています。また運用面でも、評価の透明性や、会社や上司からの期待を直接伝えるコミュニケーションを重視したことで、ミドルシニア世代のさらなるスキルアップへのモチベーションにつながっているようです。

加えて従業員が長く働きやすい環境・風土づくりにも注力。結果としてミドルシニアを含めた誰もが働きやすい職場環境を作り出しています。そしてそれが採用にも好影響を及ぼし、さらに多様な人材が集まることで組織の活性化につながるという好循環をもたらしています。

こういった施策の背景にあるミドルシニアへの期待は、既存の業務を長く継続して専門性を発揮してもらうことにとどまりません。自社内で新しい分野や非連続なチャレンジを通じて、イノベーションを創出してほしい。ミドルシニアの活躍促進への取り組みが、会社の成長につながっていくことを実感するインタビューでした。