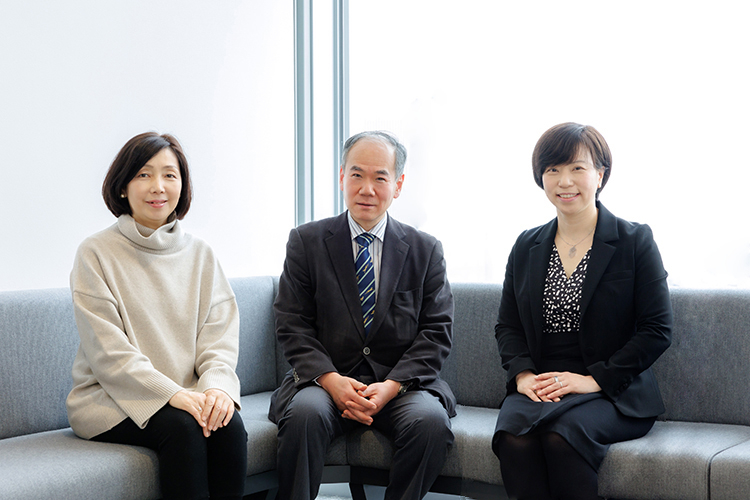

- (左) 阪本 耕治: 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 代表取締役社長。1996年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。米スタッフマーク社最高執行責任者、蘭ユーエスジーピープル社(現リクルートグローバルスタッフィング社)最高統合責任者などを経て、2018年4月から現職。

(右) 石原 直子: リクルートワークス研究所 人事研究センター長・Works編集長・主幹研究員。銀行、コンサルティング会社を経て、2001年よりリクルートワークス研究所に参画。以来、人材マネジメント領域の研究に従事。2016年4月より機関誌「Works」編集長(現任)。2017年4月から現職。タレントマネジメント、リーダーシップ開発、女性リーダー育成、働き方改革等を専門とする。

多くの企業が人手不足に悩む昨今。その解消に向けてこれからの人事はどのような役割が求められるのでしょうか。そこで今回は、スタッフサービス・ホールディングス代表取締役社長の阪本耕治とリクルートワークス研究所 人事研究センター長の石原直子による対談を実施。労働市場を様々な視点で見つめ続けた二人が、お互いの経験・知見を交えながら、企業や人事の未来についてディスカッションした様子をお届けします。

日本社会が抱える人手不足の正体

石原: 人事の話をする前に、前提として現在の人手不足の原因を理解する必要があると思います。というのも、今の人手不足は人口減少などの問題と一緒に語られるものの、実は日本全体で就業者数は減っていません。人が足りないのではなく、「企業が求める人がいない」のが、今の人手不足の正体ではないでしょうか。就業者の内訳に注目してみると、35歳以下の就業者数が2011年から20%減少しており、これが人手不足を感じる要因だと考えられます。

阪本:若者が減少している一方で全体の就業者数が変わっていないのであれば、「若者以外の働き手」が増えているということですね。出産・育児期に就業率が下がる、いわゆるM字カーブも解消されたことで、女性の就業率が上がっていると言えます。また、"人生100年時代"が叫ばれるなか、シニアの就労意欲も高まっていますよね。

石原: ただ、日本企業は"若者至上主義"なので、「若者が減っている=人手不足」という感覚になりがち。特にサービス業など多数の学生アルバイトで成り立ってきた会社は、かなり深刻な状況です。アルバイトスタッフを100名募集しても学生の応募が2人しかいなかったということも起きているそう。その一方で、世の中には就労意欲の高い人たちが若者以外にも沢山います。働き手は女性やシニアなど多様化しているものの、企業側で彼らを活用する動きが追い付いていないのが実情ではないでしょうか。

阪本:若者の雇用を前提とした採用や人事制度は確かに日本特有の人材観ですよね。私はリクルートグループの海外子会社を任されていた時代もありますが、アメリカや欧州は"若さ"を雇用と結び付けてはならない社会。採用時はもちろん、日本企業では当たり前に行われるような"若手向け研修"などもやってはいけないことです。「若手にも就業機会を」といったニュアンスの発言だけでも差別にあたるという価値観のなかで一度働いてみると、日本の雇用慣習が独特なものに感じられます。

石原:日本型雇用は「フルタイムで働ける正社員を新卒で採用すること」を前提にしてきたので、その影響が大きいですよね。働いてもいいと思う人(=供給側)の実情と「若手がいい」と思い込んでいる企業(=需要側)の思惑が、乖離してきているのです。

人手不足解消のカギになるのは、フレキシブルな働き方

石原: 働き手が多様化して裾野が広がっている一方で、「先端IT人材」のような高いスキルを持つ人材が圧倒的に足りていないのも、近年の人手不足におけるトピックスです。たとえば、今注目されているAIやビッグデータを導入・活用できるかどうかは事業戦略に大きく関わってきますし、ITの進化に伴ってセキュリティ対策は大きな経営リスクとなっていますが、それに対応できる人材はなかなかいない。絶対人数が不足するなかで、各社で取り合いの様相を見せています。

阪本:そうなると、賃金をはじめとして、いかに魅力的な条件で来てもらうかが必要ですよね。

石原: 優秀人材の採用を戦略的に行っている企業は、従来の枠組みを取り払って新しい採用をはじめていますね。たとえば、優秀なエンジニアは学生の時点で社会人も参加するコンテストで優勝したり、名のあるプロジェクトで開発のコアな部分を担当していたりと、すでに実績がある場合も珍しくありません。そういう人なら、1年目から年収800万円を払っても1,000万円出しても問題ないという考えで、新卒初任給という考え方を撤廃したところもあります。

阪本:経営の意思としてそれができる企業は素晴らしいですよね。その一方で、従業員全体に向けての取り組みと捉えると、給与や福利厚生で他社と大きく差をつけることはなかなか難しいのが現実だと思います。だからこそ私が注目しているのはフレキシブルに働ける職場環境です。例えば社員が自分で働く場所を選べる。休みたいときに休めることですね。単に休みを増やすというより、「休ませ方の上手い会社」はとても魅力的だと思うんです。

石原: 一番は有給の使い方ですよね。年間で最大20日付与されるのに、9日程度しか消化されていないのが現状です。

阪本:海外では全員が毎年使い切るのが当たり前。有給が自由に使えないなんて、外国人からするとありえないです。ただし、彼らがそうするのはアメリカをはじめとして祝日の日数が少ないことが影響しており、日本は祝日が多いからこそあえて有給を使う発想になりにくいという前提の違いがあるかもしれません。加えて、雇用のあり方の違いも休み方に影響を与えていそうです。海外の場合は、個人の業務範囲が明確に定められた「ジョブ型雇用」ですが、日本の場合は総合職という言葉に代表されるように職務範囲が明確には定められていない「メンバーシップ型雇用」。そのため、チームの和を尊ぶ意識が強く、自分の都合では休みづらい傾向にあると思います。でも、海外はよく休むからと誤解されがちですが、彼らが日本人に比べて働かないかといえば決してそうではありません。休むときは休みますが、働くときはものすごく集中して仕事をしていますよ。総じてハードワーカーですし、だからこそ生産性が高いんです。

石原: 有給は本来個人の意思で自由に使えるものですが、その柔軟性を日本企業はあまり容認してこなかったのかもしれません。逆に言えば、柔軟に休める会社がもっと増えると良いんですけどね。

阪本:ただ、そうするにはある程度の余剰人員がいないと企業としてはまわらなくなってしまう。海外企業だって人員に余裕があって休んでいる訳ではないのですが、日本的な組織文化のなかで柔軟性をどう担保するかは難しい問題です。

石原: そうですね。でも、なかには半年〜1年に1回のペースで有給取得の希望日を出してもらうことで、組織として柔軟に休める体制をつくっている会社もあります。あとは、リモートワークのように働く場所の柔軟性を高めることで日々の仕事の生産性を向上させ、結果的に休みがとりやすくなっているところも。余剰人員を抱えるのは企業として現実的ではないかもしれませんが、AIやRPAの活用で業務を代替するという解決方法も考えられますし、まだまだ工夫のしどころはありそうです。

「正社員×終身雇用」の幻想が、会社と従業員の共犯関係をつくっている!?

阪本:ところで、人手不足に関しては就職氷河期世代の人材についても話題に上がりますよね。当時、各社が新卒採用を控えたことで、いまになって中間層の手薄さが浮き彫りになり、あのときのツケが回ってきたとおっしゃる企業は少なくありません。ただ、バブル崩壊後の不景気で採用を控えたのはある種仕方のない経営判断。もちろん中長期的な視点で採用をするのは大切なのですが、年齢の空白を埋めるという発想には少し違和感があります。本来は年齢に関わらず適材適所で人を抜擢・採用すれば良いはず。やはりここにも日本型雇用の構造的な問題を感じてしまいます。

石原: これも若者至上主義が影響していますよね。日本企業は、「まっさらな若者を採用して自社で育てていく」という考え方の組織が一般的なので、新卒入社の正社員には手厚く投資して育てます。それに対して初職がフリーターだと十分な教育・成長機会が得られない。大学卒業後に新卒入社できた人とそうでない人の間に極端な差が生まれてしまう構造が、就職氷河期の問題を大きくしていると思います。

また、企業が新卒社員を10年かけて一人前に育てあげるのも、定年退職まで残りの30年で回収するという考えが前提にありますが、今の時代において新卒入社した社員のうち、いったい何割が定年まで勤めるのでしょうか。新卒正社員に偏重するのは、これだけ変化の激しい時代においてリスクもありますし、個人的にはもっと雇用は流動的でも良いのではないかと思います。

阪本:企業の平均寿命は約25年と言われていますから、極端に言えば働く側にとっても22歳で入社した会社が定年まで存続しているかは分かりません。そう考えると、正社員って何なんでしょう。「終身雇用で安定している」というのが世の中の認識ですが、もう世の中は正社員だからといって一生安泰ではなくなってきています。むしろ、今がどのような雇用形態であっても、いずれ仕事や環境が変わっていくことを視野に入れて、キャリアやスキルを磨くことが必要なのではないでしょうか。

石原: 幻想を抱きがちなのは、企業側も同じではないでしょうか。「(フルタイムの)正社員×終身雇用」こそ正規雇用であり、それ以外はすべて「非正規」であるという認識が雇う側にも雇われる側にもある。お互いの中に多様化を阻む気持ちがあり、一種の"共犯関係"のように感じることがあります。

社内外の多様なリソースを、どのように調達・マネジメントできるか

阪本:でも人材活用の多様化が進んでいないかというと、世の中は確実に前進していますよね。スタッフサービスグループも、時短で働くスタッフや製造業における外国人スタッフの派遣も年々増えています。

石原: これまで正社員のみなさんが抱えていた仕事には、「実は他の人がやっても問題ない仕事」がかなり含まれていることに世の中が気づきはじめています。たとえば人事の仕事だって、採用業務を外部に委託している会社は珍しくないですし、給与計算や労務関連の仕事をアウトソースすることや、派遣スタッフが担当しているケースも一般的になっていますよね。それが手を動かすタイプの実務だけかといえば、人事制度の企画・設計を外部のコンサルタントに依頼している場合も多い。業務を整理・分解し、明確にして渡すことができれば、色んなリソースを活用できるはずです。

阪本:企業と個人の間に立つ人材派遣サービスの視点で言えば、多様化を促進するためには「人の"属性"ではなく"個の持つ能力"に注目する」観点が必要。たとえばシニアという属性だけに注目すれば不安に感じることもあるかもしれませんが、肝心なのはあくまでもその人の持つ能力が任せたい仕事とマッチしていることですから。

石原: そう考えると、これからの人事は自社に必要な人材や手段を探し、調達していくような「リソースマネジメント」を担う役割になっていきそうです。この仕事はどんな人に任せるのが最適なのか、自社で雇用するのか社外にアウトソースするのか、ひょっとして人ではなくロボットが代行するべきではないか...と計画を立て、遂行していく。商品の原材料以外、すべての調達役になるのが未来の人事の姿かもしれません。

阪本:そうやってダイバーシティが進むことは多くの人にとって働く機会の創出に繋がること。とても喜ばしいことだとは思うのですが、企業にとっては「誰でもいい」訳ではないはずです。だからこそ、今後も人事は「どんな人に働いてほしいか」「自社が大事にしたいカルチャーとはどんなものか」「活躍してほしい人たちにはどんな条件を提供できるか」をきちんと言語化したり発信したりすることを忘れてはいけない。多様化するからこそ、ここが物凄く大事になっていくと思います。

石原:今の世の中を見渡してみると、すでにそれができている会社は事業もとても伸びていますよね。人事制度や処遇は会社から従業員へのメッセージ。人事がどういう制度や環境をつくっていくかは、そのまま事業の担い手としてどんな人がその会社に集結するかに直結します。リソースの適材適所によって経営を助けるのが、これからの人事の仕事になっていきそうですね。