株式会社HANAEMI代表取締役

和田 聖子さん

大学卒業後、大手生命保険会社に入社し10年間勤務後、上場企業のグループ会社へ転職。事業所の所長として組織運営に携わるものの、更年期が影響する不調によりキャリアを断念。同じ思いをする人を出さないために、「女性の力を最大発揮できる職場作り」をコンセプトに、株式会社HANAEMIを設立。 2023年より一般社団法人ウェルネスチームクリエーション協会 理事。産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント資格保有。

女性の活躍 「働く女性が知っておきたい<カラダの不調と向き合うコツ>」

キャリア 、 ワーク・ライフ・バランス 、 健康・体調管理

2024年03月27日

「人生100年時代」「女性活躍推進」といった言葉が多く聞かれる今、働く女性の数は増え、働く期間も長くなり、また責任のある立場で活躍する女性も増えつつあります。一方で女性は、年齢やライフステージ特有の体調不良を抱えていることも。 そこでこのシリーズでは、働く女性が自分らしくキャリアを重ねていくためのサポートとして、カラダの不調と向き合いながら働くための知識やケアなどについての専門家のアドバイスをお伝えします。今回は、女性特有の心身の悩みを踏まえたキャリア形成サポートなど「女性の力を最大発揮できる職場作り」に取り組む株式会社HANAEMI代表の和田 聖子さんに「つらい生理痛やPMSと向き合いながら働くためのコツ」をご自身の経験談も踏まえながら教えていただきました。

※この記事の内容は、リリース当時(2024年3月現在)のものです。最新の情報については、公的機関のサイトなどをご確認ください。

株式会社HANAEMI代表取締役

和田 聖子さん

大学卒業後、大手生命保険会社に入社し10年間勤務後、上場企業のグループ会社へ転職。事業所の所長として組織運営に携わるものの、更年期が影響する不調によりキャリアを断念。同じ思いをする人を出さないために、「女性の力を最大発揮できる職場作り」をコンセプトに、株式会社HANAEMIを設立。 2023年より一般社団法人ウェルネスチームクリエーション協会 理事。産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント資格保有。

生理やPMSが関連する不調では、8割近くの女性が何らかの痛みを感じ、その内約4割の女性が鎮痛薬を使用しながら仕事をしているといわれています。一方で、ヘルスリテラシー不足や職場での相談しづらさから、「我慢して働くことが当たり前」といった考えが根付いてしまっているのが現状です。 そこで今回は、悩みを抱えている女性も多い「生理痛」や「PMS(月経前症候群)」と向き合いながら働くためのアドバイスを、私自身の経験も踏まえながらお伝えします。

生理痛やPMSだけでなく、女性には年齢やライフステージごとに起こりやすい疾病・症状があります。そうした心身の不調は、仕事やキャリアに影響を与えることも少なくありません。適切なケアをしていくためにも、まずは不調の要因を正しく理解しましょう。

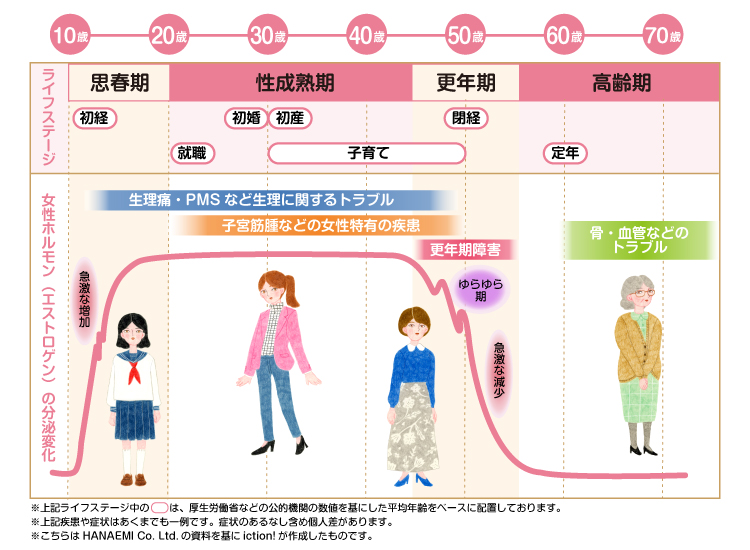

(図表1) 女性ホルモンの分泌量の変化

「ホルモンの大きな波と小さな波に常に振り回されるのが女性の人生」。この言葉の通り、年齢やライフステージごとに起きやすい疾病・症状には、「エストロゲン」という女性ホルモンの働きと量が大きく関係しています。

エストロゲンは、身体の発達・発育とともに分泌量が増え、思春期を過ぎ安定した状態が続いた後、個人差はありますが、一般的には40代半ばごろから急激に減っていきます。この期間は「更年期」と呼ばれ、閉経を挟んで前後5年合計10年に及び、さまざまな体調不良を発症します。閉経以降は、今まで女性の身体を守ってくれていたエストロゲンが減少することで、骨粗鬆症や、「高血圧」「脂質異常」「糖尿病」「動脈硬化」といった生活習慣病のリスクが高まってくることが分かっています。

また、こうしたエストロゲンの生涯にわたる大きな増減とは別に、一見安定して見える性成熟期の間でも、妊娠による大きな波や、生理による毎月の小さな波が起こります。この時期の女性ホルモンの影響は、生理痛やPMSのほか、さまざまな症状にも影響しています。

では、女性ホルモンの増減は誰にでも起きるのに、それによる心身の不調の程度に個人差があるのはなぜなのでしょうか。

それは、心身の不調がホルモンの増減だけでなく、その時々の環境や個人の性格といった複数の要因が複雑に絡み合って生じるためです。そのため、不調の要因も人それぞれで症状にも個人差があることから、不調のつらさが周囲に理解されにくく、悩みを自分一人で抱え込んでしまう人も少なくありません。

【女性ホルモンの変動による主な体調不良】

生理痛、PMS(月経前症候群)、妊娠・出産にまつわる不調、更年期症状など

【女性ホルモンの変動と合わせて、体調不良につながる要因】

・周囲の環境によるストレス

仕事や家庭(子育て・介護など)、それに付随する人間関係によって生じるストレスや、男女の性別役割分担意識により生じる負担や悩み(ワンオペ育児、介護、過剰な配慮、セクハラ、職位や雇用形態の不安定さなど)

・パーソナリティー

真面目、頑張り屋さん、~ねばならない思考、不安症など

ここからは、女性ホルモンの影響で生じる不調の中でも代表的な「生理痛」と「PMS」について、その症状や向き合い方についてお話しします。

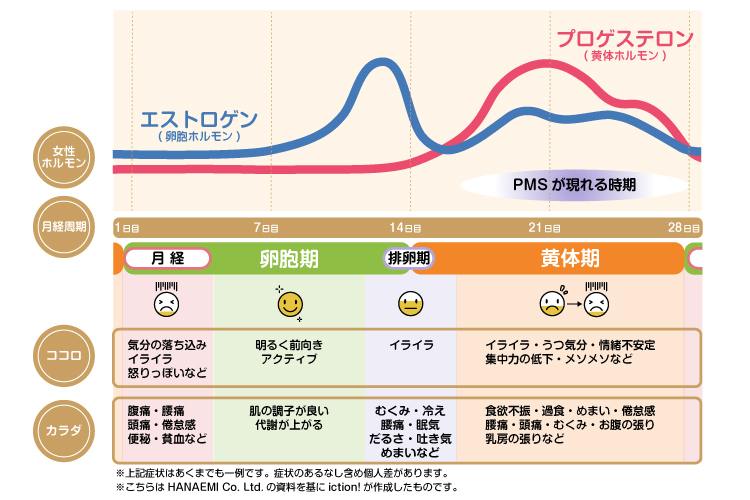

(図表2) 生理に伴う体調不良とその要因となるホルモンの分泌量

一般的に生理周期は25~38日を1サイクルとし、女性ホルモンの量もその周期に合わせて変動します。生理が終わると、エストロゲンが増えていき、心身共に好調な時期に入ります。その後、排卵を境にエストロゲンが減り、それと同時にプロゲステロンが増える黄体期になると体調は下り坂に。そのタイミングでPMSの症状が現れる人もいます。その後、次の生理を迎えるのが一つのサイクルです。こういった生理周期のホルモンの増減により体調不良が引き起こされるのです。

生理時の体調不良として代表的なものは生理痛です。症状としては、腹痛、腰痛、頭痛といった痛みや、疲れやすい、脱力感といった身体の不調だけでなく、イライラ、憂鬱などの心の不調も含まれます。

また、単なる不調で片付けられないケースも。生理時の痛みによって日常生活に何らかの支障がある場合は「月経困難症」、経血量が非常に多く生活に支障をきたすような場合には「過多月経」の可能性もあります。どちらも治療により改善するケースもありますので、我慢せずに婦人科に相談することをおすすめします。

また、生理3~10日くらい前から始まり、生理開始とともに改善する精神的・身体的な不調を「PMS(月経前症候群)」といい、以下のような症状が見られます。

・カラダの症状:下腹部痛、腰痛、頭痛、乳房痛、むくみ、倦怠感、眠気、食欲亢進など

・ココロの症状:イライラ、抑うつ状態、情緒不安定、不安感、集中力低下など

PMSの原因はまだ解明されていませんが、一説では精神を安定させる働きをするセロトニンに女性ホルモンが影響して起こるといわれています。生理時の不調とPMSによる不調は似ている症状もありますが、PMSは生理開始前から始まり、生理開始とともに消滅するのが特徴です。そのため生理が始まっても不調が続く場合はPMSではない可能性もあります。気になるようでしたら婦人科を受診することをおすすめします。

なお、生理痛とPMSへの対処方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。知っておきたい基礎知識や、婦人科専門医からのセルフケアについてのアドバイスも紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

生理痛やPMSは、毎月のことなのが悩ましい一方で、症状が出る時期を予測することができます。だからこそ大切なのは、自分の生理周期を把握し、自分の体調について理解すること。「精神的に落ち込みやすい」「イライラして人に当たりやすくなる」といった症状も、起きる時期が分かっていれば対処もしやすくなります。例えば私の場合、PMSの時期が心身共に非常にきつかったので、その期間はできるだけ重要な用事は入れず、意識して睡眠を多く取っていました。また、気持ちが落ち込むなどのココロの不調については、自分ではコントロールが難しいものだと割り切って、「このタイミングで大事なことは決めない」「職場で感情的になりそうな時は、その場から離れる」といった自分に負担がかからないための工夫もしています。

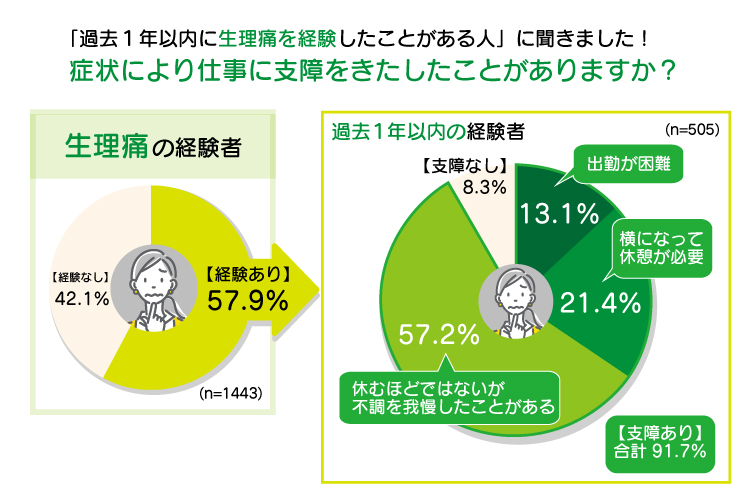

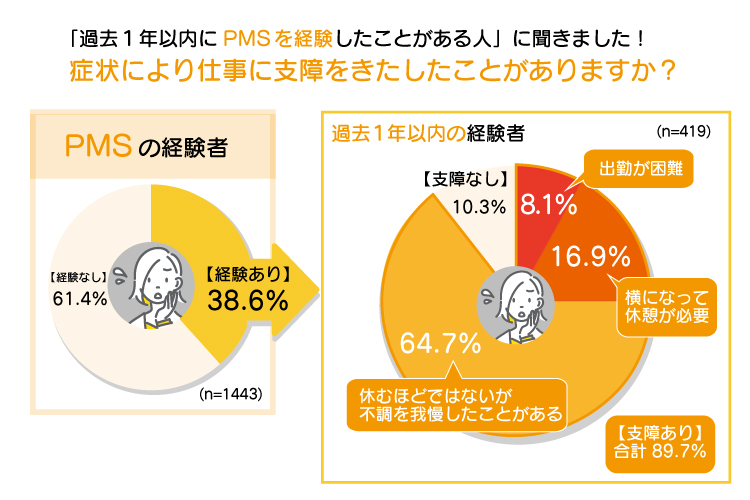

「生理やPMSの時期には、心身の不調が仕事に影響してしまう」。働く女性の場合、そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。 『iction!(イクション)』が20~50代の働く女性を対象に行った調査※によると、生理痛の経験者は57.9%、PMSの経験者は38.6%に。その中で、過去1年以内にそういった症状を経験したことがある人たちに「症状により仕事に支障をきたしたことがあるかどうか」を聞いたところ、約9割があると答え、中でも「休むほどではないが、不調を我慢したことがある」が半数を超える結果でした。

(図表3)「Q.生理痛・PMSの症状で仕事に支障をきたしたことがあるか」 iction!調査※より

一見、仕事を休むほどでなければ問題ないのでは?と思いがちですが、この「休むほどではないが、不調を我慢したことがある」という人が多い状況が非常に怖いと私は感じています。以前婦人科医に聞いた話ですが、人間の身体は痛みを我慢していると、徐々にその痛みに身体が慣れてしまうのだそうです。自分では我慢できていると思っていても、痛みが睡眠不足や生活の質の低下の原因となることもあり、我慢していることそのものが“悪”だと話していました。だからこそ我慢するのではなく、痛みや不調に対処していく必要があります。

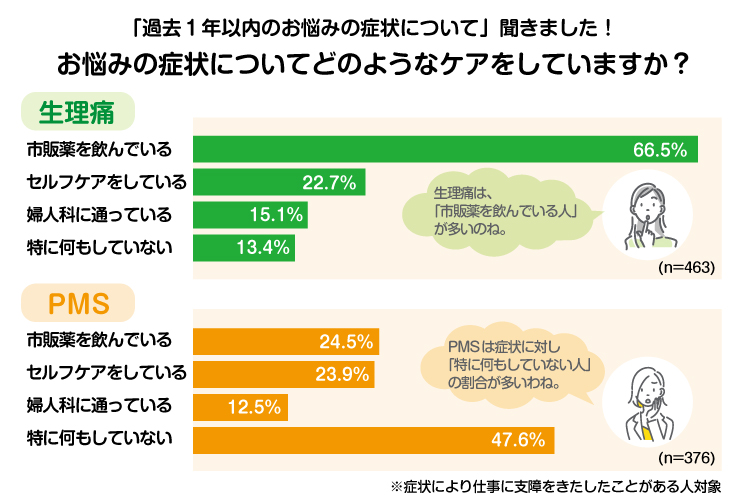

また、同じ調査で、生理痛とPMSの症状で「仕事に支障がでたことがある」と回答した人に現在の対処法を聞いたところ、生理痛の場合、一番回答者が多かったのが「市販薬の服用」で約6割。続いてセルフケア、婦人科でのケア(通院・薬の処方)となっています。一方で、PMSでは、「特に何もしていない」と答えた人が約4割と一番多く、仕事に支障が出るほどの症状を抱えながら対処できていない状況が見えてきました。

(図表4)「Q.生理痛・PMSの症状に対して、どのように対処しているか」iction!調査※より

もちろん市販薬やセルフケアで効果が出ている場合はいいですが、市販の痛み止め(鎮痛薬)にはさまざまな種類がありますし、そもそも痛み止め(鎮痛薬)が適切ではないケースもあります。例えば前述した月経困難症のケースでは、子宮内膜症や子宮筋腫が原因になっているリスクがあります。病気を放置すれば、将来的に不妊などの原因になることもありますので、まずは婦人科などの病院で相談し、自分の症状に合った治療法を選んでいくことが大切です。

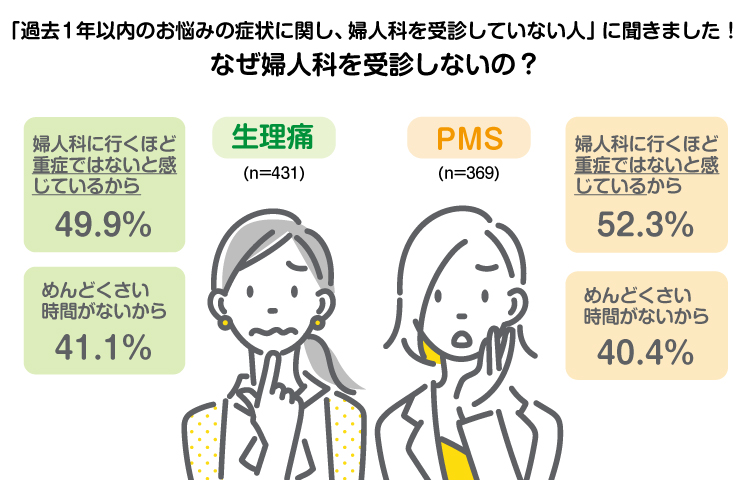

とはいえ、調査結果からも分かるように、仕事に支障があるほどの症状があるのに婦人科を受診している人は15%程度に限られており、その理由として、「婦人科に行くほど重症ではないと感じている」「めんどくさい・時間がない」といった声が多く聞かれます。

(図表5)「Q. 婦人科を受診しない理由」 iction!調査※より

でもそれでいいのでしょうか。症状について、重症かどうかを判断するのはお医者さんですし、治療によって毎月の生理痛やPMSが改善されれば、生活の質が上がることは間違いありません。結果として病気がなければあなた自身が安心できます。自分の身体を守るのは、あなた自身ですから、少しでも気になる痛みや症状があれば、ぜひ婦人科を受診してほしいと思います。内診が怖い、痛いといった不安がある場合は配慮してもらえることもありますので、そのまま伝えてみてください。

自分の体調や症状についてまずはセルフチェックをしたいという方は、厚生労働省のサイトを活用してみてください。生理痛やPMSだけでなく子宮筋腫などの症状についてもセルフチェックできますよ。

>>厚生労働省 「女性の健康推進室 ヘルスケアラボ これって病気かな?女性の病気セルフチェック」

毎月の生理痛やPMS…「生理痛やPMSの症状で、仕事に支障をきたしたことがある」と答えた女性が多い中で、体調不良について、職場にはどのような相談をしているのでしょうか。

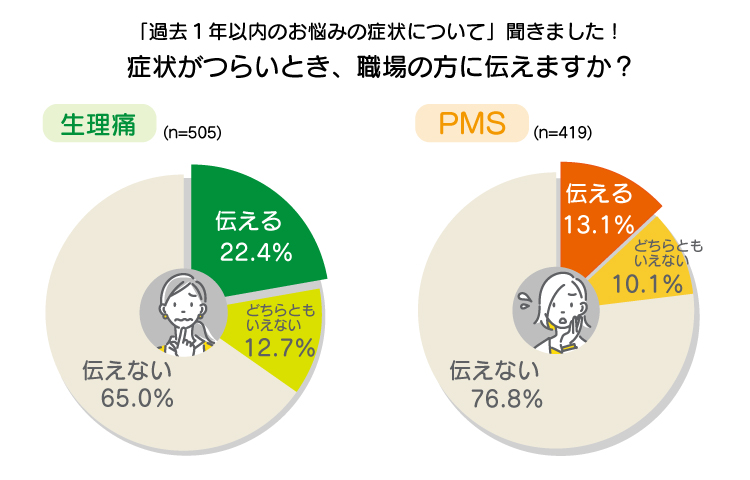

調査結果によると、体調不良や不調による仕事への影響について職場に伝えている人は、仕事に支障が出たことがある人と答えた人の中で、生理痛は22.4%、PMSは13.1%という結果に。そしてそのほとんどが「出勤が困難」な程の不調を抱える人でした。そこまでの不調であれば、何かしら職場には伝える必要がありますから当然です。一方で「少し休めば何とかなる」「我慢すれば休むほどではない」という人のほとんどは、職場の誰にも自分の症状について話をしていない状況が見えます。

(図表6)「Q. 生理痛・PMS症状がひどい時に職場に伝えるか」 iction!調査※より

私自身、女性の健康課題を踏まえたキャリア形成サポートを行う中で、多くの女性の声を聞いてきましたが、職場に自身の状況を伝えない理由として、「職場が男性ばかりで、相談相手がいない」「相談しても意味がない」「恥ずかしい」といった声は多く聞きますし、中には男性の上司に相談したら「男だってつらいんだ」と一蹴されたという話もありました。とはいえ、仕事は自分一人で進められるものばかりではなく、パフォーマンスに影響がでているなら、一人で抱えこまずに職場の理解を得られた方がいいのではないでしょうか。

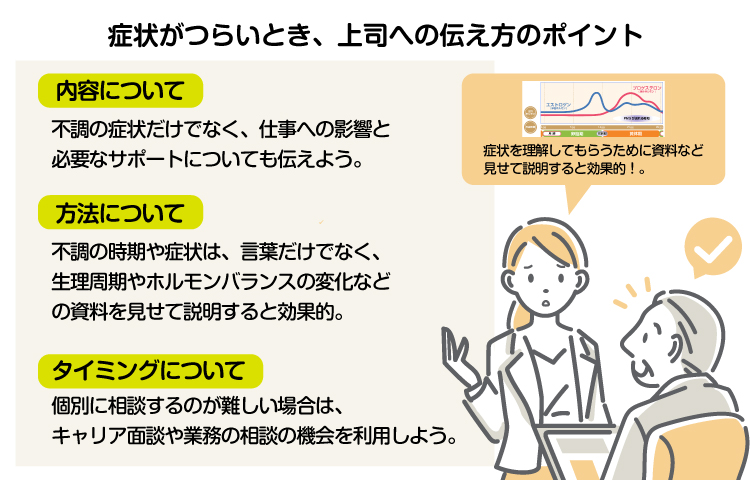

そこで、今より状況を良くするために、自分の体調不良について上司へ伝える際に気を付けたいポイントを3つご紹介します。

1つ目のポイントは、「自分にはどんな症状があり、それにより仕事にどう支障がでているか」という事実に加え、「どういったサポートを必要としているのか」も併せて伝えること。体調が悪い時はどうしても「つらさを分かってほしい」という気持ちの部分ばかりを伝えてしまいがちですが、仕事上で困っている点を伝え、対応について相談する意識を持つことが大切です。

2つ目は、症状についての説明の仕方です。特に男性上司の場合、話しづらさもありますよね。そんな時は生理痛やPMSについての一般的な情報を使うのも方法の一つです。「女性には生理周期のこのタイミングで、こういった症状が出る人がいて、私の場合はこれです」という説明ならば、客観的な視点も入るので、理解を得やすくなりますし、自分の言葉で説明するよりも、負担も和らぐのではないでしょうか。

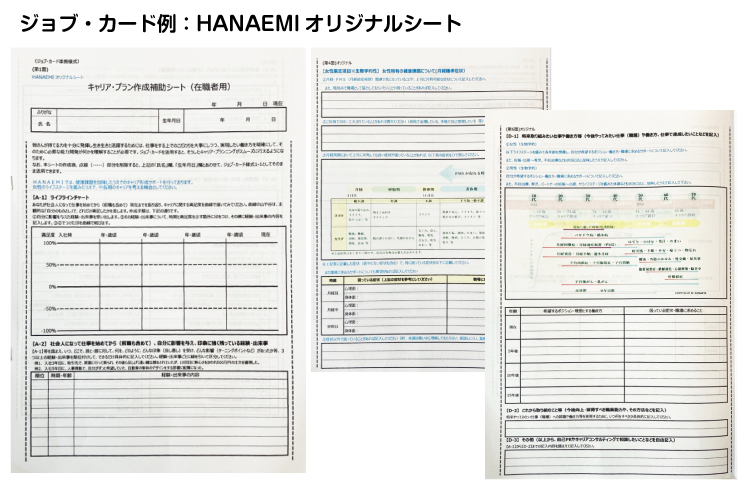

そして3つ目は相談するタイミング。悩みを一人で抱えずに早めに相談できるのが一番ですが、改まって相談の場を設けるのがためらわれるなら、上司との業務やキャリアについての面談の機会に、自身の情報の一つとして伝えるのもいいでしょう。事前に自身の健康についてまとめたものを準備しておくと、先ほどのポイントを踏まえて伝えることができ理解を得やすくなると思います。

もちろん、不調の悩みを周囲に話すことをためらう気持ちはよく分かります。休むほどではない症状ならばなおさらです。ただ、私の経験からお話しすると、自分の不調について周囲と共有しておくメリットは、体調に変化があった時にも伝えやすいという点です。今は我慢できる範囲でも、その時々で症状が重い方に振れることもあるでしょう。その時に、不調のつらさと仕事が滞ってしまうココロの負担を一人で抱え込むのはとても苦しいもの。我慢できなくなる前なら、気持ちの余裕も違い、冷静に話すこともできるのではないでしょうか。とはいえ上司に相談するのはハードルが高いと感じるのであれば、まずは話しやすい身近な同僚や同性の先輩でもいいと思います。一度、前向きに考えてみてください。 働く女性は、普段からたくさんのストレスを抱えています。自分自身を少しでも楽にするために、まずはできることから始めてみてください。そしてそれは、次の不調の波を乗り越えやすくするだけでなく、その先も自分らしく働き続けるための一歩となるはずです。

※iction!が2023年に実施した20~50代の働く女性を対象とした「女性特有の体調不良(生理痛・PMS・更年期症状など)」に関するWeb調査